Россия

Севастополь, Россия

УДК 551.46.062.5 Температура, соленость (хлорность), плотность и динамическая глубина (океанографические наблюдения)

По данным гидрологических и биооптических измерений, выполненных у берегов Крыма в ходе 127-го рейса НИС «Профессор Водяницкий» летом 2023 г., исследова-на синоптическая изменчивость показателя ослабления направленного света и ин-тенсивности флуоресценции хлорофилла а на поверхности моря и ее связь с распре-делениями гидрологических параметров. Измерения проводили по учащенной сетке станций с продвижением судна с запада на восток дважды с недельным интервалом (14–20 июня и 22–28 июня). Показано, что проникновение потока Основного Черно-морского течения на полигон во время 2-го этапа измерений привело к более интен-сивному поступлению на акваторию полигона азово-керченских вод. Это сопровож-далось понижением прозрачности и солености вод и повышением температуры, на которую также оказывал влияние продолжающийся сезонный прогрев. На боль-шей части полигона, по данным обоих этапов измерений, выявлена значимая тен-денция к увеличению интенсивности флуоресценции хлорофилла а в областях вод с повышенными значениями показателя ослабления направленного света. Показано, что изменения вертикальной термохалинной и биооптической структуры вод на масштабе около недели наблюдались во всем слое измерений и проявлялись в изме-нении количества и значений максимумов интенсивности флуоресценции хлорофил-ла а, показателя ослабления направленного света, вертикальных градиентов темпе-ратуры и солености, а также глубин залегания этих параметров. Основной максимум значений показателя ослабления направленного света прослеживался или в поверх-ностном слое, или в слое сезонных термоклина и галоклина, а максимум интенсивно-сти флуоресценции хлорофилла а располагался под слоем сезонных термоклина и галоклина. Выявлена значимая линейная корреляция между распределениями глу-бины залегания сезонного термоклина и глубин залегания максимумов показателя ослабления направленного света и интенсивности флуоресценции хлорофилла а, а также между глубинами залегания сезонного галоклина и максимума интенсивности флуоресценции хлорофилла а.

Черное море, гидрологические станции, показатель ослабления направленного све-та, флуоресценция хлорофилла а, температура, соленость, циркуляция вод, синопти-ческая изменчивость

Введение

В последние годы антропогенная нагрузка на прибрежную часть аквато- рии Черного моря заметно возрастает, что повышает актуальность оценки эко- логического состояния его вод, которое в значительной степени отражается в их гидрооптической структуре [1, 2]. Для оценки изменения экологического состояния вод под влиянием различных природных и антропогенных факто- ров широко используется показатель ослабления направленного света (ПОС), отражающий содержание общего взвешенного вещества (ОВВ) и характери- зующий прозрачность вод 1) [3–7]. Важной характеристикой оценки первич- ной биопродуктивности вод является содержание фотосинтетически активно- го пигмента хлорофилла а (Chl-a) в морском фитопланктоне, определяемое по данным измерений флуоресценции Chl-a (F) или по данным прямых изме- рений [8–13]. В связи с этим важным элементом экологического мониторинга является исследование изменчивости ПОС и содержания Chl-a на разных временны́х масштабах и связи этой изменчивости с особенностями гидроло- гической структуры вод.

Эффективный мониторинг гидрологической и биооптической структуры поверхностных вод моря осуществляется с помощью дистанционных методов [2, 14–18]. Использование спутниковых данных позволило выявить особен- ности изменчивости биооптических характеристик на различных временны́х масштабах в поверхностных водах Черного моря [19–22], а также исследо- вать связь биооптических параметров с термохалинной структурой и динами- кой водных масс [23, 24].

Так, по данным сканеров цвета океана SeaWiFS и MODIS-Aqua из атласа Bio-optical characteristics of the Russian seas from satellite ocean color data, в сезонном цикле концентрация Chl-а имеет два основных максимума – ве- сенний (март – май) и осенний (октябрь – ноябрь). При этом показатель рас- сеяния света назад взвешенными частицами имеет четко выраженный макси- мум в июне [20]. Анализ климатического сезонного цикла концентрации Chl-а, показателя диффузного ослабления света Kd (490) и коэффициента яр- кости моря Rrs (555) по данным спутниковых сканеров MODIS-Aqua и NPP- VIIRS из массива Copernicus показал, что основные максимумы концентрации Chl-а и показателя Kd (490) на северо-западном шельфе наблюдаются в пери- од самой высокой скорости прогрева вод в мае. В южной части западного шельфа и в глубоководной части моря эти максимумы отмечаются в ноябре, когда наблюдается максимальная скорость охлаждения вод. Максимум зна- чений Rrs (555) на большей части акватории Черного моря фиксируется в июне, когда воды наиболее быстро прогреваются [21]. По данным сканера цвета MODIS-Aqua показано, что влияние Основного Черноморского течения (ОЧТ)

на распределение коэффициента яркости моря отмечается в апреле в виде полосы повышенных значений Rrs над континентальным склоном [23]. По данным Copernicus, к югу от берегов Крыма влияние ОЧТ на простран- ственное распределение среднемесячных климатических полей концентрации Chl-a и Rrs(555) проявляется в формировании языков вод с повышенными значениями концентрации Chl-a, Rrs(555) и температуры и пониженными зна- чениями солености. Максимальное распространение вод, переносимых ОЧТ на запад (почти до 32° в. д.), в климатических полях биооптических и термоха- линных параметров наблюдается в феврале, в период увеличения зональной геострофической скорости ОЧТ [24]. В работе [22] по данным спутниковых измерений SeaWiFS и MODIS проанализированы тенденции межгодовой изменчивости концентрации хлорофилла на шельфе северной части Черно- го моря у Кавказского и Крымского побережий за период с 1997 по 2015 г. Показано, что при высокой вариабельности среднегодовой концентрации хлорофилла в различные годы в распределении этих значений отсутствовал многолетний тренд и выраженных межгодовых тенденций не выявлено [22].

Информацию о биооптической структуре вод в глубинных слоях моря позволяют получить только контактные методы, при этом проведение гидро- логических и биооптических наблюдений квазисинхронно с инструменталь- ными измерениями течений существенно расширяет возможности интерпре- тации особенностей распределения биооптических полей. Регулярные экспе- диционные исследования в северной части Черного моря позволили оценить состояние биооптических и гидрологических полей и их изменчивость на раз- личных пространственно-временны́х масштабах [11, 13, 24–34].

Так, обобщение подробных гидрооптических съемок, выполненных в рамках программы экспедиционных исследований МГИ РАН в 2016–2020 гг. на НИС «Профессор Водяницкий», показало, что основными источниками по- вышенной концентрации ОВВ в поверхностном слое моря у берегов Крыма являются низкосоленые и мутные воды, поступающие из Керченского проли- ва, воды стоков рек Кавказского побережья и распресненные воды северо- западного шельфа. В глубоководной части моря были выявлены локальные области мутных вод, сформировавшиеся под влиянием вертикальной цирку- ляции в зонах циклонических круговоротов и меандров ОЧТ. Показано, что вертикальная структура концентрации ОВВ характеризовалась верхним ква- зиоднородным слоем, обычно совпадающим по толщине с верхним квазиод- нородным слоем в полях термохалинных параметров. В пределах этого слоя между распределениями значений концентрации ОВВ и значений температу- ры и солености была выявлена значимая линейная отрицательная корреляция, между распределениями значений концентрации ОВВ и плотности – положи- тельная. Глубже, в слое сезонных термоклина и пикноклина, прослеживался подповерхностный максимум концентрации ОВВ. Ниже ядра холодного про- межуточного слоя в слое основных термоклина, галоклина и пикноклина про- слеживался промежуточный минимум концентрации ОВВ. Под этим миниму- мом располагался еще один слой повышенной мутности, глубина которого совпадала с глубиной верхней границы сероводородной зоны [28].

В июне 2023 г. в ходе 127-го рейса НИС «Профессор Водяницкий» в при- брежной части Черного моря непосредственно у берегов Крыма была выполнена комплексная гидролого-биооптическая съемка, результаты которой представ- ляют особый интерес. В ходе этого рейса гидрологические и биооптические измерения проводили по учащенной сетке станций и повторяли дважды с временны́м интервалом около недели. Координаты станций, выполненных в ходе двух этапов измерений, почти совпадали, что позволило сопоставить распределения измеряемых на этих этапах параметров и оценить различия, обусловленные синоптической изменчивостью.

Цель работы – проанализировать изменчивость распределения показате- ля ослабления направленного света и флуоресценции Chl-a у берегов Крыма на синоптическом масштабе летом 2023 г. и оценить связь этой изменчивости с изменениями гидрологической структуры вод.

Материалы и методика

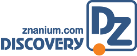

Гидрологические измерения в ходе 127-го рейса НИС «Профессор Водя- ницкий» в июне 2023 г. проводили в пределах территориальных вод России непосредственно у берегов Крыма от м. Сарыч до м. Чауда (рис. 1). При со- хранении общего экспедиционного времени (25 сут) в связи с администра- тивными ограничениями площадь полигона измерений уменьшилась по срав- нению с предшествующими рейсами. Это позволило увеличить количество гидрологических станций и получить детальные пространственные распреде- ления гидрооптических параметров, отражающие текущее состояние струк- туры вод в прибрежной зоне Крыма. Первый этап измерений выполнялся с 14 по 20 июня (64 станции) (рис. 1, a), второй этап – с 22 по 28 июня (62 станции) (рис. 1, b), при этом координаты станций в ходе двух этапов почти совпадали. Температуру (°С) и соленость (ЕПС) морской воды измеряли с помощью зондирующего CTD-комплекса IDRONAUT OCEAN SEVEN 320 PlusM 2), скоро-

сти и направления течений (cм/c) – с помощью акустического доп- плеровского измерителя течений Workhorse Monitor 300 kHz ADCP 3),

Р и с . 1 . Схема гидрологических станций, выполненных у берегов Крыма в ходе 1-го (14.06.2023– 20.06.2023) (a) и 2-го (22.06.2023–

28.06.2023) (b) этапов 127-го рейса НИС «Профессор Водяницкий»

F i g . 1 . Map of hydrological stations surveyed near Crimean coasts during the 1st (14–20 June 2023) (a) and 2nd (22–28 June 2023) (b) cruises of R/V Pro- fessor Vodyanitsky

интенсивность флуоресценции хлорофилла а (F Chl-a, усл. ед.) и показатель ослабления направленного света на длине волны 660 нм (ε660, м−1) – с помощью гидробиофизического мультипараметрического погружного автономного ком- плекса «КОНДОР» 4) преимущественно в дневное время суток. Кроме того, на каждой станции непрерывно записывали значения скорости приземного ветра W (м/с) с помощью судовой метеостанции AIRMAR-220WX.

При количественных оценках согласованности распределений значений биооптических параметров и глубин залегания их максимумов и сезонных термоклина и галоклина статистическая достоверность коэффициентов ли- нейной корреляции R оценивалась с уровнем статистической значимости α = 0.01 (99%-ный уровень достоверности) согласно методике 5).

Результаты

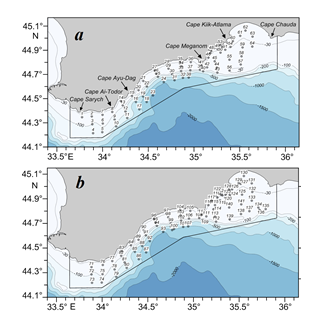

Во время первого этапа измерений значения показателя ослабления направленного света изменялись на акватории съемки в пределах 0.6–0.83 м−1 (рис. 2, a). Самые мутные воды (значения ε660 > 0.77 м−1) наблюдались в при- брежной части Феодосийского залива, юго-восточнее м. Аю-Даг и у западной

Р и с . 2 . Распределения значений ε660 на поверхности (a, b) и скорости ветра W (м/с) (c, d) на станциях по данным 1-го (a, c) и 2-го (b, d) этапов 127-го рейса НИС «Профессор Водяницкий». Жирные кривые на фраг- ментах c, d – сглаживание скользящим средним по трем станциям

F i g . 2 . Distributions of ε660 values on the surface (a, b) and wind speed W (c, d) at stations according to data from the 1st (a, c) and 2nd (b, d) stages of the 127th cruise of R/V Professor Vodyanitsky. Bold curves in fragments c, d – smoothing by a moving average over three stations

границы полигона. Повышение мутности в мелководной части Феодосийского залива с глубинами менее 30 м было связано с заметным усилением скорости ветра на ст. 61–63 (рис. 2, c), что привело к взмучиванию донной и берего- вой взвеси. Самые прозрачные воды (значения ε660 < 0.67 м−1) наблюда- лись на траверзе м. Меганом.

Во время второго этапа, неделей позже, на большей части полигона мут- ность воды на поверхности заметно возросла. Значения ε660 на большей части акватории полигона составили 0.65–1.15 м−1 (рис. 2, b). Самые высокие зна- чения ε660 (> 0.91 м−1) отмечались восточнее м. Аю-Даг и у южной границы на востоке полигона. Заметное повышение значений ε660 (до 0.83–0.89 м−1) наблюдалось у берега в районе м. Киик-Атлама, где в период 1-го этапа из- мерений значения ε660 не превышали 0.73 м−1. Как и в прибрежной части Фео- досийского залива на ст. 61–63, это повышение мутности было связано с усиле- нием скорости ветра на ст. 120–128 (рис. 2, d). Воды наибольшей прозрачно- сти (ε660 < 0.63 м−1) располагались у западной границы полигона, где во время 1-го этапа наблюдалась максимальная мутность вод.

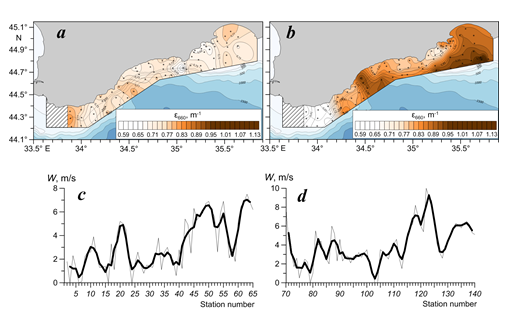

Распределение интенсивности F Chl-a на поверхности моря во время вы- полнения двух этапов измерений также было весьма неоднородным. По тех- ническим причинам измерения интенсивности F Chl-a на первом этапе вы- полняли, начиная со ст. 24 (рис. 3). Вследствие этого сопоставление распреде- ления интенсивности F Chl-a проводили только для центральной и восточной частей полигона. В период 1-го этапа измерений значения интенсивности F Chl-a изменялись в диапазоне 0.32–0.53 усл. ед., а их пространственное распределение носило «пятнистый» характер: максимальные значения (0.47– 0.53 усл. ед.) наблюдались у южной границы полигона примерно между 34.6° и 34.8° в. д., а минимальные (менее 0.35 усл. ед.) – у берега в районе м. Мега- ном и в восточной части Феодосийского залива (рис. 3, a).

В период 2-го этапа измерений наблюдалось общее увеличение интенсивно- сти F Chl-a почти на всей акватории полигона (рис. 3, b). Ее максимальные зна- чения достигали 0.59–0.61 усл. ед., а минимум (не превышающий 0.33 усл. ед.), как и на 1-м этапе, отмечался у восточной границы полигона. В прибрежной зоне в районе м. Меганом, где в период 1-го этапа прослеживался минимум интенсивности F Chl-a, на 2-м этапе фиксировалось заметное ее увеличение

Р и с . 3 . Распределение интенсивности F Chl-a во время 1-го (a) и 2-го (b) эта- пов 127-го рейса НИС «Профессор Водяницкий»

F i g . 3 . Distributions of chlorophyll a fluorescence intensity during the 1st (a) and 2nd

(b) stages of the 127th cruise of R/V Professor Vodyanitsky

(до 0.45–0.50 усл. ед.) (рис. 3, b). Отметим, что в период 2-го этапа измерений у восточной границы полигона во́ды с пониженной интенсивностью F Chl-a характеризовались повышенной мутностью (рис. 2, b; 3, b).

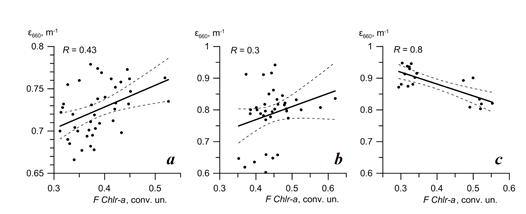

В целом, несмотря на наблюдаемые различия распределения показателя ослабления направленного света и интенсивности F Chl-a в периоды 1-го и 2-го этапов, на большей части полигона выявлена значимая тенденция к уве- личению интенсивности F Chl-a в областях вод повышенной мутности (рис. 4). Исключение составляет область вод у восточной границы полигона, характери- зуемая повышенной мутностью в период 2-го этапа. В этой области наблюда- лось понижение интенсивности F Chl-a (рис. 2, b; 3, b; 4, с).

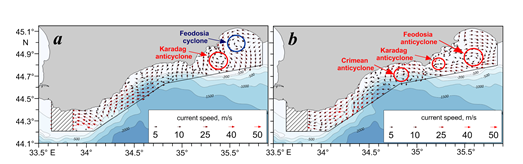

Анализ распределения векторов течений по данным инструментальных измерений показал, что различия между распределением значений ε660 в пе- риоды двух этапов измерений были связаны с заметными изменениями цир- куляции вод (рис. 5). Так, основной поток западного направления, характе- ризующий ОЧТ, в период 1-го этапа наиболее четко прослеживался только в западной части полигона, а к востоку от м. Ай-Тодор наблюдался поток противоположного восточного направления (рис. 5, a). В восточной части по- лигона наблюдались хорошо выраженные синоптические вихри – циклониче- ский к югу от Феодосийского залива (Феодосийский циклон) и антициклони- ческий несколько западнее на траверзе Карадага (Карадагский антициклон). Подобная структура циркуляции вод свидетельствует о том, что на большей части акватории восточнее м. Ай-Тодор основной поток ОЧТ располагался южнее, вне пределов полигона.

В период 2-го этапа структура циркуляции заметно изменилась (рис. 5, b). На основной части акватории, за исключением Феодосийского залива, про- слеживались течения западного направления, соответствующие потоку ОЧТ.

Р и с . 4 . Графики линейной корреляции между значениями интенсивности F Chl-a и ε660, по данным 1-го этапа на ст. 24–65 (a), 2-го этапа на ст. 71–119 (b) и 120–141 (c). Штриховые линии – границы доверительного интервала 99%-ного уровня статистической достоверности

F i g . 4 . Graphs of the linear correlation between the values of F Chl-a and ε660 accord- ing to the data of the 1st stage at stations 24–65 (a), the 2nd stage at stations 71–119 (b) and 120–141 (c). Dashed lines are the boundaries of the 99% confidence interval

Р и с . 5 . Распределение векторов инструментально измеренных течений (см/с) в поверхностном слое, по данным 1-го (а) и 2-го (b) этапов 127-го рейса НИС «Профессор Водяницкий». Антициклонические вихри показаны красным цветом, циклонические – синим

F i g . 5 . Distributions of vectors of instrumentally measured currents (cm/s) in the sur- face layer according to data from the 1st (a) and 2nd (b) stages of the 127th cruise of R/V Professor Vodyanitsky. Anticyclonic eddies are shown in red, cyclonic eddies are shown in blue

В центральной части полигона одна часть потока ОЧТ разворачивалась на север, затем на северо-восток и формировала Крымский антициклон, а другая часть продолжала следовать в западном направлении. В восточной части поли- гона сохранялся Карадагский антициклон. Вместо Феодосийского циклона ближе к южной границе полигона сформировался антициклонический вихрь, условно названный Феодосийским антициклоном (рис. 5, b).

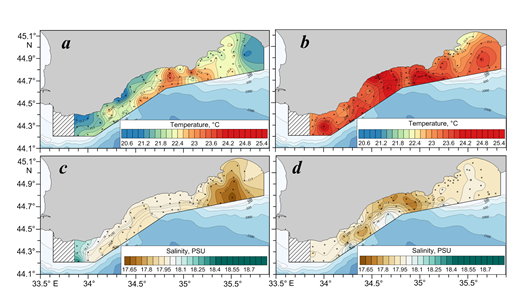

Распределения температуры (ТПМ) и солености (СПМ) на поверхности моря во время двух этапов измерений также заметно различались (рис. 6). Временны́е изменения на масштабе недели проявились в заметном увеличе- нии значений ТПМ (до 22.6–25.3 °С) в период 2-го этапа по сравнению с 1-м этапом, когда значения ТПМ составляли 20.6–23.4 °С (рис. 6, a, b). Это по- вышение ТПМ было связано как с продолжающимся сезонным прогревом поверхностных вод, поскольку 2-й этап выполнялся на неделю позже, так и с поступлением на акваторию полигона вод, переносимых потоком ОЧТ с юго-востока к берегам Крыма. Эти воды характеризуются повышенной тем- пературой и пониженной соленостью [24], что связано с влиянием азово- керченского распреснения, при котором азовоморские воды проникают через Керченский пролив и перемещаются вдоль северной периферии ОЧТ на запад [24, 35]. Влияние азово-керченского распреснения в поле солености на по- верхности моря (рис. 6, c, d) наиболее четко проявилось в период 2-го этапа измерений в центральной части полигона. Распресненные воды со значения- ми СПМ ниже 17.9 ЕПС, переносимые потоком ОЧТ, распространялись вдоль периферии Крымского антициклона на северо-восток, затем следовали вдоль берега в восточном направлении и далее на юго-восток (рис. 6, d).

Азово-керченские воды, помимо пониженной солености, характеризуют- ся также повышенной мутностью [24, 35], что привело к повышению значе- ний ε660 в период 2-го этапа измерений, наиболее четко проявляющемуся в юго-восточной и центральной частях полигона (рис. 2, b). Отметим, что в восточной части полигона, в области вод повышенной мутности, на 2-м этапе измерений зафиксировано заметное снижение интенсивности F Chl-a.

Р и с . 6 . Распределения температуры (a, b) и солености (c, d) на горизонте 2 м, по данным 1-го (a, c) и 2-го (b, d) этапов 127-го рейса НИС «Профессор Водяницкий»

F i g . 6 . Distributions of temperature (a, b) and salinity (c, d) at the 2 m horizon ac- cording to data from the 1st (a, c) and 2nd (b, d) stages of the 127th cruise of R/V Profes- sor Vodyanitsky

По-видимому, это также может быть связано с проникновением в юго-вос- точную часть полигона азово-керченских вод, которые затем вдоль перифе- рии Феодосийского антициклона распространялись на всю восточную часть акватории. Согласно [36], в период проведения измерений (июнь) концентра- ция Chl-a в Азовском море достигает минимальных значений.

Таким образом, изменения распределения значений показателя ослабле- ния направленного света, температуры и солености в поверхностных водах на синоптическом временно́м масштабе (около недели) были обусловлены в ос- новном изменчивостью циркуляции вод. Проникновение потока ОЧТ на по- лигон в период 2-го этапа измерений привело к более интенсивному поступ- лению на акваторию полигона азово-керченских вод, что сопровождалось понижением прозрачности и солености и повышением температуры, на кото- рую оказывал также влияние продолжающийся сезонный прогрев.

Вертикальное распределение значений показателя ослабления направ- ленного света, интенсивности F Chl-a, температуры и солености показало, что термохалинные и биооптические поля характеризовались хорошо выра- женной летней вертикальной стратификацией. Примеры вертикальных про- филей ε660, интенсивности F Chl-a и вертикальных градиентов температуры (ВГТ) и солености (ВГС) на станциях, выполненных в одной и той же точке с недельным интервалом в разных частях полигона, представлены на рис. 7. Синоптические изменения вертикальной биооптической и термохалинной стру- ктуры вод на масштабе около недели наблюдались во всем слое измерений и проявлялись в изменении количества и значений максимумов ε660, интенсивно- сти F Chl-a, ВГТ (по абсолютной величине) и ВГС, а также глубин их залегания.

Р и с . 7 . Вертикальные распределения значений интенсивности F Chl-a, ε660, ВГТ и ВГС, зарегистрированных на станциях в тех же точках с интервалом в неделю в разных частях полигона. Номера станций указаны в нижней части графиков

F i g . 7 . Vertical distributions of F Chl-a, ε660, VTG and VSG values at stations carried out at the same point with a weekly interval in different parts of the polygon. The station numbers are indicated at the bottom of the graphs

Так, на ст. 24 (1-й этап) наблюдался один основной максимум ε660 (0.8 м−1) на глубине 18 м. Через неделю (ст. 93, 2-й этап) были зафиксированы два макси- мума ε660 (0.92 м−1) – на поверхности и на глубине 16 м. Основной максимум ин- тенсивности F Chl-a на ст. 24 располагался на глубине 25 м, а на ст. 93 – на глу- бине 18 м, при этом его значение увеличилось с 0.6 до 0.7 усл. ед. (рис. 7, a).

Термохалинная структура на ст. 24 характеризовалась одним основ- ным максимумом ВГТ (1.2 °С/м) на глубине 20 м и двумя максимумами ВГС

(0.045 ЕПС/м) на глубинах 11 и 22 м. Через неделю (ст. 93) прослеживались один максимум ВГТ и один – ВГС на глубинах 18–20 м, причем их значения возросли до 1.6 °С/м и 0.09 ЕПС/м соответственно (рис. 7, a).

Восточнее, на ст. 31 (1-й этап), были выявлены два максимума значений ε660 (0.78 м−1) на глубинах 18 м и 23 м, через неделю (ст. 100) максимальные значения ε660 (0.85 м−1) зафиксированы в поверхностном слое. Максимум ин- тенсивности F Chl-a, по данным обоих этапов, располагался на глубине 30 м, при этом его значения понизились с 0.7 усл. ед. (ст. 31) до 0.65 усл. ед. (ст. 100) (рис. 7, b). Сезонные термоклин (ВГТ ~ 0.78 °С/м) и галоклин (ВГС ~ 0.05 ЕПС/м) на ст. 31 располагались на глубинах 20–21 м. Через неде- лю (ст. 100) глубина их залегания не изменилась, а значения повысились до 1.17 °С/м и 0.08 ЕПС/м соответственно (рис. 7, b).

В районе м. Меганом на ст. 40 (1-й этап) максимальные значения ε660 (0.74 м−1) наблюдались на горизонтах 18 м и 25 м, через неделю (ст. 109) они повысились до 0.84 м−1 и прослеживались в поверхностном слое 2–7 м. Максимум интенсивности F Chl-a на ст. 40 и 109 был выявлен на глубинах 28 м и 32 м, при этом его значение повысилось с 0.6 до 0.8 усл. ед. (рис. 7, c). Значение максимума ВГТ возросло с 0.6 °С/м (ст. 40) до 1.3 °С/м (ст. 109). Значения максимума ВГС на обеих станциях находились в интервале 0.06–

0.063 ЕПС/м. Отмечалось уменьшение глубин залегания сезонных термокли- на и галоклина с 18 и 22 м на ст. 40 до 12 и 15 м на ст. 109 (рис. 7, c).

В восточной части полигона на мелководной станции 57 основной мак- симум значений ε660 (0.77 м−1) наблюдался на глубине 30 м. Через неделю (ст. 138) максимумы ε660 прослеживались в поверхностном слое 2–10 м и воз- росли до 0.95 м−1. Значение максимума интенсивности F Chl-a, наоборот, пони- зилось с 0.95 усл. ед. (ст. 57) до 0.77 усл. ед. (ст. 138). Он прослеживался в слое 27–32 м на ст. 57 и на горизонте 32 м на ст. 138 (рис. 7, d). Глубина залега- ния максимумов ВГТ и ВГС на ст. 57 составляла 24 и 27 м соответственно. На ст. 138 прослеживались два хорошо выраженных максимума ВГТ на глуби- нах 5 и 12 м, глубина залегания максимума ВГС уменьшилась до 12 м. Значе- ния максимума ВГТ снизились с 1 °С/м (ст. 57) до 0.9 °С/м (ст. 138), а значения максимума ВГС на обеих станциях составляли 0.080–0.082 ЕПС/м (рис. 7, d).

Отметим, что на глубоководных станциях под основным галоклином прослеживался еще один максимум ε660, располагающийся примерно в слое 150–170 м (рис. 7, a, b), который, согласно [37], охватывает нижнюю границу субкислородной редокс-зоны и верхний слой сероводородной зоны. По дан- ным предшествующих экспедиционных измерений, на этих глубинах также был выявлен максимум концентрации ОВВ [29, 30]. Это увеличение значений ε660 (до 0.6 м−1) прослеживалось по данным обоих этапов измерений, но глу- бина залегания экстремумов, как и в случае основного максимума ε660, изме- нялась за неделю на 10–15 м (рис. 7, a, b).

В целом в период 2-го этапа измерений на большей части полигона наблю- далось повышение значений максимумов ВГТ (рис. 8, a) и ВГС (рис. 8, b), то есть термохалинные поля характеризовались более выраженной вертикальной стратификацией. В подповерхностном слое также прослеживалось повыше- ние значений ε660, особенно в восточной части полигона (рис. 8, c), а также значений интенсивности F Chl-a на большей части полигона и понижение этих значений в восточной части полигона (рис. 8, d).

Р и с . 8 . Распределение значений основных максимумов ВГТ (a), ВГС (b), ε660 (c), интенсивности F Chl-a (d) и глубин их залегания (e) на станциях, по данным 1-го (слева) и 2-го (справа) этапов 127-го рейса НИС «Профессор Водяницкий». Красным эллипсом выделены глубины залегания параметров на станциях в области Карадагского антициклона, синим – на станциях в области Феодосий- ского циклона

F i g . 8 . Distributions of the main maxima of VTG (a), VSG (b), ε660 (c), F Chl-a (d) values, their depths (e) at stations according to data from the 1st (left) and 2nd (right) stages of the 127th cruise of R/V Professor Vodyanitsky. The red ellipse highlights the depths of the parameters at stations located in the area of the Karadag anticy- clone, and the blue ellipse highlights the depths of the parameters at stations located in the area of the Feodosia cyclone

Распределение глубин залегания основных максимумов ВГТ, ВГС, зна- чений ε660 и интенсивности F Chl-a на всех станциях показало, что глубины залегания сезонного термоклина в период 1-го этапа составляли 7–30 м, в пе- риод 2-го этапа термоклин поднялся ближе к поверхности и располагался на глубинах 4–24 м (рис. 8, e). Сезонный галоклин, по данным обоих этапов, прослеживался на глубинах от 6 до 32 м (рис. 8, e). Анализ вертикальных профилей значений ε660 в периоды обоих этапов показал, что максимум зна- чений ε660 прослеживался либо в поверхностном слое, либо в слое сезонных термоклина и галоклина, что согласуется с глубиной залегания максимума концентрации ОВВ по данным многолетних экспедиционных измерений [28]. Максимум интенсивности F Chl-a, по данным всех станций, располагался под слоем сезонных термоклина и галоклина (рис. 8, e). В распределении глубин залегания максимумов термохалинных и биооптических параметров в пери- од выполнения 1-го этапа измерений хорошо проявлялись особенности ди- намики вод. Отмечалось заметное увеличение этих глубин на станциях, рас- положенных в области Карадагского антициклона (ст. 54–59, выделены крас- ным эллипсом), и уменьшение на станциях в области Феодосийского циклона (ст. 60–65, выделены синим эллипсом) (рис. 8, e). Анализ вертикальной струк- туры циркуляции вод показал, что эти синоптические вихри хорошо просле- живались во всем верхнем 50-метровом слое. В период 2-го этапа измерений Синоптические антициклонические вихри проявлялись только в поверхност- ном 10-метровом слое, поэтому особенности циркуляции почти не отража- лись в распределении глубин залегания максимумов термохалинных и био- оптических параметров (рис. 8, e).

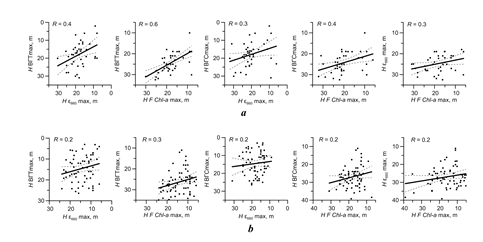

Р и с . 9 . Графики линейной корреляции между глубинами залегания максиму- мов интенсивности F Chl-a, ε660, ВГТ и ВГС, по данным 1-го (a) и 2-го (b) этапов 127-го рейса НИС «Профессор Водяницкий». Штриховые линии – границы дове- рительного интервала 99%-ного уровня статистической достоверности

F i g . 9 . Graphs of the linear correlation between the depths of occurrence of the maxi- ma of F Chl-a, ε660, VTG and VSG according to the data of the 1st (a) and 2nd (b) stages of the 127th cruise of R/V Professor Vodyanitsky. Dashed lines are the boundaries of the 99% confidence interval

Количественные оценки согласованности распределений глубин залега- ния максимумов биооптических параметров и сезонных термоклина и гало- клина (рис. 9) показали, что наиболее тесная связь между этими параметрами наблюдается в период 1-го этапа измерений (рис. 9, a). Максимальная прямая линейная корреляция с уровнем статистической значимости α = 0.01 (99%-ный уровень достоверности) выявлена между распределением глубины залегания сезонного термоклина и глубинами локализации максимумов ε660 и интенсив- ности F Chl-a, а также между глубинами залегания сезонного галоклина и максимума интенсивности F Chl-a. Значения коэффициента корреляции R между этими параметрами составляют соответственно 0.4, 0.6 и 0.4. Между глубинами залегания сезонного галоклина и максимума ε660, а также максиму- мов ε660 и интенсивности F Chl-a уровень линейной связи понижается, значе- ния R составляют 0.3 (рис. 9, a).

В период 2-го этапа измерений связь между распределениями глубин залегания максимумов биооптических параметров и сезонных термоклина и галоклина остается значимой при α = 0.01, но заметно ослабевает и значе- ния R не превышают 0.3 (рис. 9, b).

Выводы

По данным гидрологических и биооптических измерений, выполненных в июне 2023 г. в ходе 127-го рейса НИС «Профессор Водяницкий» у берегов Крыма, проанализирована изменчивость распределений показателя ослабле- ния направленного света и интенсивности F Chl-a на синоптическом мас- штабе и оценена связь этой изменчивости с изменениями гидрологической структуры вод. На большей части полигона по данным обоих этапов изме- рений выявлена значимая тенденция к увеличению интенсивности F Chl-a в областях вод с повышенными значениями показателя ослабления направ- ленного света. Показано, что изменения распределения температуры, солено- сти и значений ПОС на поверхности моря на недельном временно́м масштабе были связаны с изменением циркуляции вод. В период 2-го этапа измерений на акваторию полигона с потоком ОЧТ проникали более теплые, менее соле- ные и более мутные азово-керченские воды, что привело к понижению соле- ности в центральной части полигона, повышению мутности вод в юго-вос- точной и центральной частях полигона и к повышению температуры, на ко- торую также оказывал влияние продолжающийся сезонный прогрев. Азово- керченские воды, поступающие в юго-восточную часть полигона и затем распространяющиеся на всю восточную часть акватории вдоль периферии Феодосийского антициклона, способствовали понижению интенсивности F Chl-a в области вод повышенной мутности у восточной границы полигона, так как концентрация Chl-a в Азовском море в период проведения измерений была понижена.

Показано, что синоптические изменения вертикальной термохалинной и биооптической структуры вод на масштабе около недели наблюдались во всем слое измерений и проявлялись в изменении количества и значений максимумов ПОС, интенсивности F Chl-a, ВГТ и ВГС, а также глубин их за- легания. В период выполнения 2-го этапа измерений на большей части поли- гона термохалинные поля характеризовались более выраженной вертикальной стратификацией. В подповерхностном слое, как и на поверхности, наблюда- лось повышение ПОС, особенно в восточной части полигона, а также интен- сивности F Chl-a на большей части полигона и их понижение в восточной части полигона. Основной максимум значений ПОС прослеживался либо в поверхностном слое, либо в слое сезонных термоклина и галоклина, а мак- симум интенсивности F Chl-a располагался под слоем сезонных термоклина и галоклина. На глубоководных станциях под слоем основного галоклина прослеживался еще один максимум значений ПОС, располагающийся в слое 150–170 м, охватывающем нижнюю границу субкислородной редокс-зоны и верхний слой сероводородной зоны.

Между распределениями глубины залегания сезонного термоклина и глубинами локализации максимумов ПОС и интенсивности F Chl-a, а также между глубинами залегания сезонного галоклина и максимума интенсивно- сти F Chl-a по данным 1-го этапа измерений выявлена значимая линейная корреляция со значениями коэффициента R – 0.4, 0.6 и 0.4 соответственно.

1. Иванов В. А., Катунина Е. В., Совга Е. Е. Оценки антропогенных воздействий на экосистему акватории Гераклейского полуострова в районе расположения глу- бинных стоков // Процессы в геосредах. 2016. Т. 1, № 5. С. 62–68. EDN VTPRWP.

2. Наземно-космический мониторинг антропогенных воздействий на прибрежную зону Крымского полуострова / В. Г. Бондур [и др.] // Морской гидрофизический журнал. 2020. Т. 36, № 1. С. 103–115. EDN FGPURM. https://doi.org/10.22449/0233- 7584-2020-1-103-115

3. Eisma D. Suspended matter in the aquatic environment. Berlin, Heidelberg : Springer- Verlag. 1993, 315 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-77722-6

4. Маньковский В. И., Соловьев М. В. Связь показателя ослабления излучения с концентрацией взвеси в водах Черного моря // Морской гидрофизический журнал. 2003. № 2. С. 60–65. EDN YWWVGX

5. Израэль Ю. А., Цыбань А. В. Антропогенная экология океана. Москва : Флинта, 2009. 520 c. EDN QKSULT.

6. Кукушкин А. С., Агафонов Е. А., Прохоренко Ю. А. Распределение показателя ослабления направленного света в поверхностных прибрежных водах Черного моря // Морской гидрофизический журнал. 2006. № 5. С. 30–43. EDN VMLLHM.

7. Кукушкин А. С. Пространственно-временная изменчивость распределения прозрач- ности вод в северо-западной части Черного моря // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 30. № 9. С. 750–762. EDN ZFCHKF. https://doi.org/10.15372/AOO20170904

8. Hoepffner N., Sathyendranath S. Bio-optical characteristics of coastal waters: Absorption spectra of phytoplankton and pigment distribution in the western North Atlantic // Limnology and Oceanography. 1992. Vol. 37, iss. 8. P. 1660–1679. https://doi.org/10.4319/lo.1992.37.8.1660

9. McManus G. B., Dawson R. Phytoplankton pigments in the deep chlorophyll maximum of the Caribbean Sea and the western tropical Atlantic Ocean // Marine Ecology Pro- gress Series. 1994. Vol. 113. P. 199–206. https://doi.org/10.3354/meps113199

10. Мордасова Н. В. Косвенная оценка продуктивности вод по содержанию хлоро- филла // Труды ВНИРО. Среда обитания водных биологических ресурсов. 2014. Т. 152. С. 41–56. EDN TGTNTX.

11. Концентрация и флуоресценция хлорофилла а в период сезонной стратификации вод в Черном море / Н. А. Моисеева [и др.] // Морской гидрофизический журнал. 2019. Т. 35, № 5. С. 481–495. EDN DLINPW. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2019-5-481-495

12. Экстракционно-флуориметрическое определение хлорофилла «а» в природных водах / З. А. Темердашев [и др.] // Аналитика и контроль. 2019. Т. 23, № 3. С. 323–333. EDN NURXRI. https://doi.org/10.15826/analitika.2019.23.3.001

13. Мансурова И. М., Стельмах Л. В., Фарбер А. А. Вертикальное распределение кон- центрации хлорофилла «а» в Черном море в летний и осенний периоды по дан- ным зондирующего комплекса и прямых измерений // Системы контроля окру- жающей среды. 2023. Вып. 2. C. 84–91. EDN KMVZLG.

14. Volpe V., Silvestri S., Marani M. Remote sensing retrieval of suspended sediment con- centration in shallow waters // Remote Sensing of Environment. 2011. Vol. 115, iss. 1. P. 44–54. https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.07.013

15. Определение концентрации взвешенного вещества в Черном море по данным спутника MODIS / Д. А. Кременчуцкий [и др.] // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2014. № 29. С. 5–9. EDN UXWYMX.

16. Концентрация хлорофилла-а в Черном море: Сравнение спутниковых алгоритмов / В. В. Суслин [и др.] // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2018. Т. 11, № 3. С. 64–72. EDN VALADQ. https://doi.org/10.7868/S2073667318030085

17. An empirical algorithm to seamlessly retrieve the concentration of suspended par- ticulate matter from water color across ocean to turbid river mouths / Y. Xiaolong [et al.] // Remote Sensing of Environment. 2019. Vol. 235. 111491. https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111491

18. Количественный подход к исследованию пленочных загрязнений морской поверхности по космическим изображениям / В. В. Замшин [и др.] // Морской гидрофизический журнал. 2021. Т. 37, № 5. С. 610–622. EDN WLXXAT. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2021-5-610-622

19. Оценка изменчивости оптических свойств воды в Черном море летом 1998 г. по данным спутникового прибора SeaWiFS / В. С. Суетин [и др.] // Морской гидрофизический журнал. 2002. № 6. С. 44–54. EDN POCMUL.

20. Сезонная и межгодовая изменчивость биооптических характеристик вод поверх- ностного слоя Баренцева, Белого, Черного и Каспийского морей по спутниковым данным / О. В. Копелевич [и др.] // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2015. Т. 8, № 1. С. 7–16. EDN TPPQXV.

21. Среднемноголетний внутригодовой цикл гидрооптических характеристик, хло- рофилла «а» и температуры на поверхности Черного моря по спутниковым данным / Ю. В. Артамонов [и др.] // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16, № 1. С. 171–180. EDN ZABIAX. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2019-16-1-171-180

22. Ковалёва И. В., Финенко З. З., Суслин В. В. Тренды многолетних изменений концентрации хлорофилла, первичной продукции фитопланктона и температу- ры воды на шельфе в южном и восточном районах Черного моря // Современ- ные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18, № 4. С. 228–235. EDN RVEEZP. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2021-18-4-22

23. Карабашев Г. С., Евдошенко М. А. Проявления Основного черноморского тече- ния, "цветения" кокколитофорид и континентального стока в среднемесячных распределениях коэффициента яркости Черного моря // Океанология. 2015. Т. 55, № 1. С. 44–55. EDN TGWBID. https://doi.org/10.7868/S0030157415010086

24. Rim Current manifestation in the climatic fields of hydro-optical and hydrological char- acteristics at the coast of Crimea / Yu. V. Artamonov [et al.] // Proceedings of SPIE. SPIE, 2019. Vol. 11208 : 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Op- tics: Atmospheric Physics. 112084X. EDN ECGOSG. https://doi.org/10.1117/12.2540803

25. Ломакин П. Д., Чепыженко А. И., Чепыженко А. А. Оценка полей суммарной взвеси и растворенного органического вещества в бухтах крымского побережья на основе данных оптических измерений // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2007. Вып. 15. С. 168–176. EDN YMTPWB.

26. Ли М. Е., Латушкин А. А., Мартынов О. В. Долговременная изменчивость прозрачности поверхностных вод Черного моря // Фундаментальная и при- кладная гидрофизика. 2018. Т. 11, № 3. С. 40–46. EDN YAMOZN. https://doi.org/10.7868/S207366731803005X

27. Вертикальное распределение биооптических показателей вод Азово-Черноморского бассейна в апреле – мае 2019 года / Т. В. Ефимова [и др.] // Морской гидрофизический журнал. 2020. Т. 36, № 5. С. 571–581. EDN VLCGQN. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2020-5-571-581

28. Связь пространственной структуры концентрации общего взвешенного веще- ства и гидрологических параметров в северной части Черного моря по дан- ным контактных измерений / А. А. Латушкин [и др.] // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2022. Т. 15, № 2. С. 124–137. EDN QFVMZB. https://doi.org/10.48612/fpg/4heu-kxbn-gg7t

29. Гидрологическая структура вод и распределение общего взвешенного вещества у берегов Крыма весной 2021 года / Ю. В. Артамонов [и др.] // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2022. № 4. С. 6–24. EDN QQXWKS.

30. Stelmakh L., Kovrigina N., Gorbunova T. Phytoplankton Seasonal Dynamics under Con- ditions of Climate Change and Anthropogenic Pollution in the Western Coastal Waters of the Black Sea (Sevastopol Region) // Journal of Marine Science and Engineering. 2023. Vol. 11, iss. 3. 569. 14 p. EDN ZAWIJR. https://doi.org/10.3390/jmse11030569

31. Пространственная структура полей мутности и хлорофилла-а у берегов Крыма по данным натурных измерений в июне 2022 года / А. А. Латушкин [и др.] // Современные проблемы оптики естественных вод : Труды XII Всероссийской кон- ференции с международным участием. Санкт-Петербург, 25–27 октября 2023 года. Т. 13. Санкт-Петербург : Химиздат, 2023. С. 92–96. EDN JXPNMD

32. Крашенинникова С. Б., Бабич С. А. Пространственное распределение концентра- ции хлорофилла а с учетом гидрологических, гидрохимических и гидрооптиче- ских условий Черного моря весной 2021 г. // Труды Карадагской научной стан- ции им. Т.И. Вяземского природного заповедника РАН. 2022. № 3. С. 13–22. EDN BNQFDA.

33. Корчемкина Е. Н., Маньковская Е. В. Спектральный коэффициент яркости, цветовые характеристики и относительная прозрачность вод Черного моря весной 2019 и 2021 годов: сравнительная изменчивость и эмпирические связи // Морской гидрофизический журнал. 2024. Т. 40, № 1. С. 5–20. EDN HMPHDG.

34. Межгодовая изменчивость физических и биологических характеристик вод Крымского шельфа в летний сезон (2010–2020 годы) / С. А. Пионтковский [и др.] // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2024. № 2. С. 39–59. EDN CUBYXI.

35. Распространение вод из Керченского пролива в Черное море / А. А. Алескерова [и др.] // Морской гидрофизический журнал. 2017. № 6. С. 53–64. EDN YLLPXN. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2017-6-53-64

36. Пространственное распределение и сезонная динамика концентрации хлорофил- ла а в Азовском море по данным спутниковых снимков спектрометра MERIS / В. В. Сапрыгин [и др.] // Океанология. 2018. Т. 58, № 5. С. 751–762. EDN XWVHXF. https://doi.org/10.1134/s0030157418050131

37. Vertical hydro-chemical structure of the Black Sea / E. V. Yakushev [et al.] // The Black Sea Environment. The Handbook of Environmental Chemistry / Eds. Kostianoy A.G., Kosarev A.N. Berlin, Heidelberg : Springer, 2008. Vol. 5Q. P. 277–307. EDN MNPZUJ. https://doi.org/10.1007/698_5_088