Россия

Россия

Севастополь, Севастополь, Россия

Севастополь, Россия

Россия

Россия

Представлены результаты микробиологических исследований прибрежной акватории северо-западной части Тихого океана и Охотского моря, полученные в ходе экспедиции рейса 23/4 ПС «Профессор Мультановский» (август – сентябрь 2023 г.) в рамках программы «Плавучий университет». Определены количественные характеристики и изучено пространственное распределение бактерий, трансформирующих основные классы органических соединений, включая углеводороды нефти (дизельное топливо), липиды и фенолы в поверхностном и придонном слоях водной толщи. Численность гетеротрофных бактерий в этих слоях варьировала от 103 до 105 кл/мл. Численность углеводородокисляющих бактерий составляла от 1 до 102 кл/мл в поверхностном слое и от 1 до 10 кл/мл − в придонном. Численность липолитических бактерий изменялась от 10 до 103 кл/мл в обоих слоях, афенолокисляющей группы бактерий колебалась от 1 до 102 кл/мл. Исследованные группы бактерий распределены в прибрежной акватории п-ова Камчатка неравномерно. Максимальные показатели были зафиксированы в антропогенно нагруженной акватории Авачинской губы, эксплуатируемых бухтах и местах активного речного стока. В рассматриваемый период температура воды поверхностного слоя изменялась от 11.0 до 16.1 °С, придонного слоя – от 1.6 до 11.3 °С. Значения водородного показателя в воде поверхностного горизонта колебались в диапазоне от 8.38 до 8.49. Глубина на станциях отбора придонной воды варьировала от 13.5 до 780 м в Тихом океане и от 26 до 62 м в Охотском море. Значимых корреляционных связей между численностью определяемых групп микроорганизмов и указанными физико-химическими параметрами выявлено не было.

гетеротрофные бактерии, прибрежные воды, полуостров Кам- чатка, Авачинский залив, Охотское море

Введение

Прибрежные морские акватории представляют собой контактную зону, где смешиваются потоки загрязняющих веществ со стороны суши и моря. Кроме того, в таких акваториях часто ведется интенсивная хозяйственная дея- тельность. Различные органические вещества поступают в морские экосистемы, становясь значительным и постоянным экологическим фактором, и при этом подвергаются деструкции под действием микроорганизмов [1]. Углеводороды являются органическими загрязнителями, наиболее часто встречающимися в экосистемах [2, 3]. Весомый вклад в загрязнение морских вод, омывающих Камчатку, вносят нефтяные углеводороды и фенолы 1).

При загрязнении водоемов увеличение численности бактерий определен- ных групп зачастую наблюдается раньше, чем может быть зафиксировано из- менение химических показателей воды. Таким образом, микробиологические методы могут быть значительно чувствительнее санитарно-химических [4]. Так, в качестве индикаторов загрязнения вод углеводородами рассматрива- ются показатели численности углеводородокисляющих бактерий (УОБ), фено- лом – число фенолокисляющих бактерий (ФОБ), веществами липидного со- става – число липолитических бактерий (ЛЛБ) [5]. С учетом того, что в районе исследования расположена стоянка судов, заправляющихся дизельным топли- вом 2), и постоянно проводится его транспортировка и бункеровка судов [6, 7], в качестве единственного источника углерода и энергии для УОБ был выбран один из распространенных видов углеводородного сырья – дизельное топливо.

В исследованиях, направленных на мониторинг уровня загрязнения и оценку качества природных вод, особое внимание уделяется гетеротроф- ному компоненту микробных сообществ. Этот компонент выполняет ключе- вые функции в энергетическом балансе водных экосистем и играет важную роль в процессах самоочищения водоемов.

В прибрежных водах Восточной Камчатки и Охотского моря и ранее при- менялся метод микробной индикации для оперативной характеристики сте- пени загрязнения вод (определялась численность гетеротрофных микроорга- низмов, в том числе отдельных физиологических групп, таких как УОБ и ФОБ) в поверхностном слое воды в районе Авачинской бухты, в прибрежных аква- ториях о-ва Сахалин и в акватории порта Магадан в 2001 г. [8]. В 1997–1999 гг. также проводили микробиологические исследования в Авачинской бухте и вблизи северо-восточного побережья о-ва Сахалин (а также у северного При- морья и в зал. Петра Великого). Были изучены гетеротрофные микроорга- низмы из поверхностного и придонного водных слоев, но в контексте оценки экологического состояния акватории в условиях повышенного загрязнения среды тяжелыми металлами [9, 10]. В 2004–2006 гг. в прибрежных водах юга о. Сахалин исследовали численность гетеротрофных бактерий (ГБ), бактерий группы кишечной палочки, УОБ и ЛЛБ 3). В 2015 г. в Авачинской губе на ше- сти станциях в разные сезоны определяли численность сапрофитных микроор- ганизмов в морской воде и другие санитарно-микробиологические показатели [11]. В 2021 г. в качестве индикаторов загрязнения водотоков г. Петропавлов- ска-Камчатского были изучены УОБ [12]. Можно заключить, что исследова- ния численности гетеротрофных микроорганизмов разных эколого-трофиче- ских групп имели в основном эпизодический характер и в изучаемом нами рай- оне прибрежных вод п-ова Камчатка были локализованы в Авачинской бухте, тогда как прочие области исследованы недостаточно. В докладе о состоянии окружающей среды в Камчатском крае в 2022 г. можно найти информацию о загрязнении морских вод лишь для районов Авачинской губы и Халактыр- ского пляжа 1).

Цель работы – выявить особенности распределения бактерий разных ин- дикаторных групп в воде юго-восточных и юго-западных прибрежных аквато- рий п-ова Камчатка в летне-осенний период.

Материалы и методы

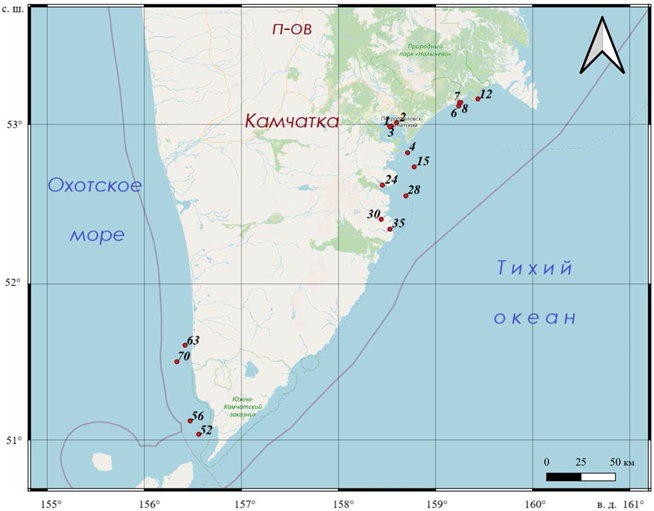

Работы проводили в летне-осенний период 2023 г. в рейсе ПС «Профессор Мультановский» в северо-западной части Тихого океана и Охотском море (рис. 1, табл. 1).

Станции отбора проб привязаны к зонам потенциально повышенного антропогенного воздействия: они расположены в бухтах, в морских устьевых областях крупных рек и в предустьевых пространствах, на водосборных тер- риториях которых имеются населенные пункты, сельскохозяйственные и про- мышленные объекты (рис. 1). Так, ст. 1–3 находятся внутри Авачинской губы, в том числе непосредственно у устья р. Авачи, ст. 4 – в проливе, соединяющем Авачинскую губу с океаном, ст. 15 – в нескольких километрах от выхода из бухты. Станции 6–8 расположены в районе Халактырского пляжа – у устья р. Налычева, где в 2020 г. были зафиксированы «красные приливы» [13, 14]; ст. 12 – у устья р. Вахиль и Островной; ст. 24 – в акватории б. Вилючинской,

Р и с . 1 . Карта точек отбора проб в прибрежной зоне п-ова Камчатка, 2023 г.

F i g. 1. Map of sampling points in the coastal zone of the Kamchatka Peninsula, 2023

куда впадают р. Вилюча и Жировая; ст. 30 была выполнена в б. Русской; ст. 35 – в б. Лиственничной, куда впадает одноименная река; ст. 56 – у устья р. Лысой и Кривой; ст. 70 – вблизи устья р. Озерной у пос. Озерновского.

Пробы воды из поверхностного горизонта отбирали батометром, придон- ную воду отбирали непосредственно из дночерпателя типа boxcorer.

В поверхностном и придонном слоях воды определяли численность ГБ, УОБ, ЛЛБ и ФОБ. Посев не осуществляли для проб из поверхностного слоя со ст. 28, из придонного слоя со ст. 7 (и со ст. 15 для ЛЛБ и ФОБ). Численность бактерий определяли методом предельных разведений с использованием жид- ких питательных сред. Для ГБ использовали среду с пептоном 4), для УОБ и ЛЛБ применяли среду Ворошиловой – Диановой [15], для ФОБ – модифи- цированную среду Калабиной [16]. В качестве единственного источника уг- лерода и энергии в каждую пробирку после посева для УОБ вносили 1 % стерильного дизельного топлива, для ЛЛБ – 1 % стерильного растительного масла. При приготовлении сред учитывали соленость морской воды. Наиболее вероятное число микроорганизмов в единице объема рассчитывали по таблице МакКреди, составленной на основе метода вариационной статистики. Пробы обрабатывали не позднее двух часов с момента отбора 5).

Т а б л ица 1 . Номера, координаты и глубины станций отбора проб в рейсе 23/4 ПС «Профессор Мультановский»

Tab l e 1 . Numbers, coordinates and depths of sampling stations on cruise 23/4 of PV Professor Multanovsky

|

Номер станции / Station number |

Широта, °с. ш. / Latitude, N |

Долгота, °в. д. / Longitude, E |

Глубина, м / Depth, m |

|

1 |

52° 59.53′ |

158° 32.42′ |

25.0 |

|

2 |

53° 00.79′ |

158° 35.61′ |

22.0 |

|

3 |

52° 59.30′ |

158° 31.62′ |

26.0 |

|

4 |

52° 49.63′ |

158° 42.48′ |

59.0 |

|

6 |

53° 08.08′ |

159° 14.30′ |

15.0 |

|

7 |

53° 08.16′ |

159° 14.76′ |

15.0 |

|

8 |

53° 08.34′ |

159° 15.43′ |

13.6 |

|

12 |

53° 09.64′ |

159° 26.02′ |

24.0 |

|

15 |

52° 44.53′ |

158° 46.80′ |

780.0 |

|

24 |

52° 37.52′ |

158° 26.95′ |

14.0 |

|

28 |

52° 33.41′ |

158° 41.42′ |

119.0 |

|

30 |

52° 24.65′ |

158° 26.16′ |

26.0 |

|

35 |

52° 20.94′ |

158° 31.61′ |

31.0 |

|

52 |

51° 02.34′ |

156° 33.73′ |

33.0 |

|

56 |

51° 07.49′ |

156° 28.44′ |

62.0 |

|

63 |

51° 36.75′ |

156° 25.30′ |

26.0 |

|

70 |

51° 30.38′ |

156° 20.24′ |

57.0 |

Для характеристики прибрежных вод как среды обитания микроорганиз- мов в поверхностном и придонном слоях фиксировали температуру, соленость с помощью CTD-зонда (CTD Sea-bird SBE 911plus) и значения водородного по- казателя в поверхностном водном слое с помощью рН-метра (FireSting-PRO). Карта точек отбора проб была построена в программе QGIS 3.34.11 с ис-

пользованием картографической подложки OpenStreetMap.

Результаты и обсуждение

За исследуемый период температура поверхностного слоя воды на изуча- емых станциях 1–35 в северо-западной части Тихого океана варьировала от 11.0 до 15.7 °C, придонного слоя – от 1.6 до 11.3 °C. Соленость воды изме- нялась в диапазоне от 26.8 до 30.8 ЕПС в поверхностном слое и от 31.2 до 34.1 ЕПС в придонном. Глубина отбора проб придонной воды составляла от 13.6 до 780 м (табл. 1, 2).

В Охотском море на станциях отбора проб 52–70 температура поверхност- ного слоя воды изменялась от 7.8 до 12.1 °C, придонного слоя – от 3.6 до 6.7 °C. Зафиксированная соленость воды в поверхностном слое изменялась в диапа- зоне 31.9–32.5 ЕПС, в придонном – в диапазоне 32.5–32.9 ЕПС. Глубина от- бора проб придонной воды варьировала от 26 до 62 м (табл. 1, 2).

Т а б л ица 2 . Температура и соленость в поверхностном и при- донном слоях воды на станциях отбора проб

Tab l e 2 . Temperature and salinity in the surface and bottom water layers at sampling stations

|

Номер станции / Station number |

Поверхностный слой / Surface layer |

Придонный слой / Bottom layer |

||

|

t, °C |

S, ЕПС / S, PSU |

t, °C |

S, ЕПС / S, PSU |

|

|

1 |

14.40 |

27.48 |

4.05 |

31,70 |

|

2 |

14.53 |

27.97 |

3.57 |

31.95 |

|

3 |

14.30 |

26.83 |

4.04 |

31.95 |

|

4 |

11.04 |

30.43 |

2.13 |

32.93 |

|

6 |

15.30 |

29.66 |

9.80 |

31.49 |

|

7 |

14.70 |

30.03 |

9.07 |

31.50 |

|

8 |

15.00 |

29.54 |

11.32 |

31.15 |

|

12 |

15.57 |

29.66 |

5.40 |

32.28 |

|

15 |

15.73 |

29.86 |

3.58 |

34.11 |

|

24 |

13.31 |

30.50 |

8.70 |

31.60 |

|

28 |

14.40 |

30.80 |

1.60 |

33.05 |

|

30 |

12.77 |

30.18 |

3.99 |

32.67 |

|

35 |

13.90 |

30.16 |

3.61 |

32.71 |

|

52 |

7.80 |

32.55 |

6.70 |

32.50 |

|

56 |

10.20 |

32.46 |

4.23 |

32.87 |

|

63 |

12.05 |

32.01 |

6.56 |

32.63 |

|

70 |

11.47 |

31.87 |

3.57 |

32.94 |

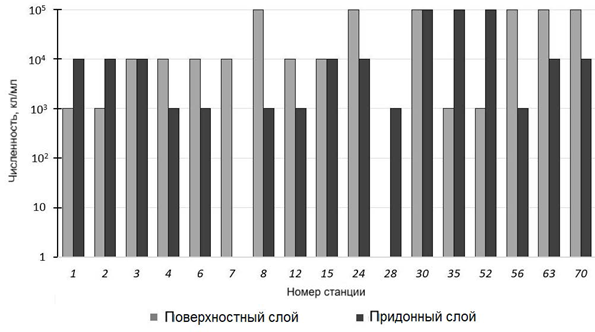

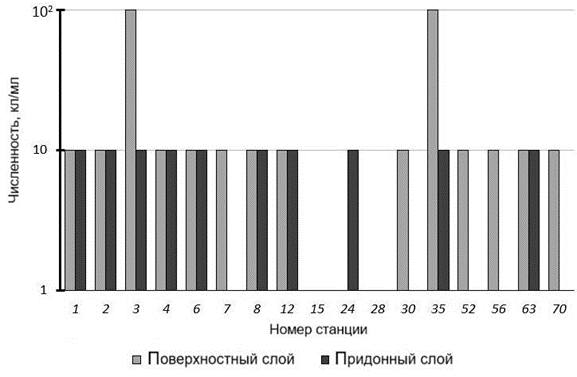

Бактерии-деструкторы органического вещества были обнаружены во всех пробах воды из обоих слоев (рис. 2). Численность ГБ и в поверхностном, и в придонном слое варьирует от 103 до 105 кл/мл. Статистически значимые различия между значениями численности бактерий в двух слоях отсутствуют. На основании определенной нами численности ГБ, согласно ГОСТ 17.1.2.04-77, 75 % проб воды северо-западной части Тихого океана относится к олиго- и бетамезасапробным водам. Исключения составляют пробы из поверхност- ного слоя со ст. 8, 24 и 30 и из придонного слоя со ст. 30 и 35: воды из этих проб относятся к полисапробным, т. е. по степени органического загрязнения – к «грязным» водам. В Охотском море отобранные из поверхностного слоя (на ст. 52 – из придонного) пробы воды по численности гетеротрофных мик- роорганизмов классифицируются как полисапробные (ГОСТ 17.1.2.04-77). Высокая численность ГБ свидетельствует о загрязнении вод органическими веществами, а также о высокой степени адаптации микроорганизмов к разру- шению этих веществ.

Р ис . 2 . Численность ГБ в поверхностном и придонном слоях водной толщи на исследуемых станциях

F i g. 2. Abundance (cells/mL) of heterotrophic bacteria in the sur- face and bottom layers of the water column at the studied stations

Станция 8 расположена у устья р. Налычева (самая большая площадь во- досбора среди рек Авачинской группы вулканов) и, вероятно, попадает в кон- тур повышенной мутности речного мутностного шлейфа [17]. Более высокое значение численности ГБ в поверхностном слое, по сравнению с придонным, на ст. 8 может свидетельствовать о поступлении органического вещества с реч- ным стоком.

Станции 24, 30 и 35 расположены в бухтах, имеющих высокую рекреаци- онную ценность: туристы часто посещают бухты на водном транспорте, что оказывает определенную антропогенную нагрузку. Кроме того, в этих бухтах находятся устья малых рек, которые могут служить источником поступления органических веществ в исследуемые акватории.

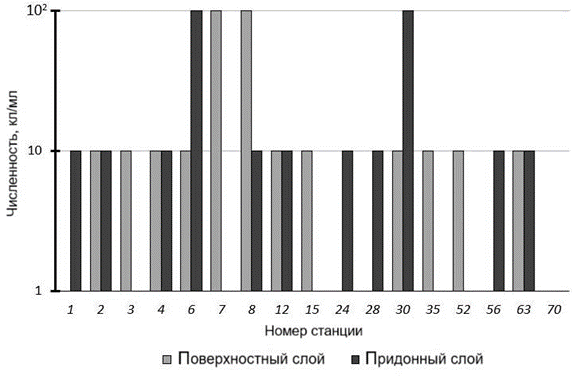

УОБ выделены в 100 % проб. Численность углеводородокисляющих бак- терий в морской воде на большинстве станций составляет 10 кл/мл в пробах из поверхностного слоя. Исключения составляют ст. 3 (в Авачинской губе) и ст. 35 (в б. Лиственничной) на Тихоокеанском побережье юго-восточной ча- сти Камчатки: на этих станциях в поверхностном слое их численность дости- гает 100 кл/мл, а на ст. 15 и 24 – 1 кл/мл. В воде Авачинской губы наибольшая концентрация растворенных углеводородов регулярно фиксируется в местах стоянки судов, сброса сточных вод судоремонтных заводов, транспортных пред- приятий. При этом приливо-отливные и сгонно-нагонные течения способствуют распространению нефтяных углеводородов на всю акваторию губы [18]. Отметим, что в мае 2022 г. был обнаружен сброс нефтепродуктов в районе пирса компании «Океанрыбфлот» (в губу попало 15 т нефтепродуктов). Во время разлива наблюдались высокие концентрации нефтяных углеводоро- дов в поверхностном слое бухты (на уровне 22–38 ПДК, до 1.7 мг/л), но уже спустя шесть месяцев после его ликвидации содержание углеводородов в воде в районе аварии снизилось в 2.5 раза [18].

Р и с . 3 . Численность УОБ в поверхностном и придонном слоях водной толщи на исследуемых станциях

F i g. 3. Abundance (cells/mL) of hydrocarbon-oxidizing bacteria in the surface and bottom layers of the water column at the studied stations

Численность УОБ в придонном горизонте на большинстве станций также составляет 10 кл/мл, однако на ст. 28, 30, 52, 56 и 70 определяются минималь- ные единичные значения (рис. 3).

Нет статистически значимой разницы между выборками в распределении численности бактерий на поверхности и в придонном слое морской воды.

Наибольший вклад в загрязнение прикамчатских вод вносят нефтяные уг- леводороды и фенолы. Отметим, что, по данным ФГБУ «Камчатское УГМС», среднее содержание нефтепродуктов в воде 22 рек полуострова с 2019 по 2022 г. снизилось более чем в восемь раз и в 2022 г. превышение ПДК было прибли- зительно двукратным. В морских прибрежных водах Камчатки – в Авачинской губе и в прибрежной части залива (район Халактырского пляжа) – среднее со- держание растворенных нефтяных углеводородов снизилось с примерно 2 ПДК в 2019 г. до 0.3 ПДК в 2022 г., однако в единичных случаях в Авачин- ской бухте встречались повышенные значения 1).

ФОБ выделены в 87.5 % проб из поверхностного слоя. На большинстве станций их численность составляет 10 кл/мл, на ст. 7 и 8 (в районе Халактыр- ского пляжа, на разном удалении от устья р. Налычева) и на ст. 30 в б. Русской (рис. 4) – 100 кл/мл, на ст. 1 и 24 – 1 кл/мл.

ФОБ выделены в 93.3 % проб из придонного слоя. На большинстве стан- ций их численность равна 10 кл/мл, на ст. 6 (в районе Халактырского пляжа) и на ст. 30 в б. Русской (рис. 4) – 100 кл/мл, на ст. 3, 52 и 70 – 1 кл/мл.

Статистически значимые различия между численностью ФОБ в поверх- ностном и в придонном слоях отсутствуют.

За пятилетний (2018–2022 гг.) период наблюдений ФГБУ «Камчатское УГМС» среднегодовое количество фенолов в прибрежных морских водах

Р и с . 4 . Численность ФОБ в поверхностном и придонном слоях водной толщи на исследуемых станциях

F i g. 4. Abundance (cells/mL) of phenol-oxidizing bacteria in the surface and bottom layers of the water column at the studi- ed stations

уменьшилось с 2 до 0.3 ПДК. При этом фенол отмечен в числе основных пол- лютантов, загрязняющих объекты речной сети полуострова. Его среднее со- держание в речной воде с 2019 по 2022 г. оставалось на уровне 5–6 ПДК 1).

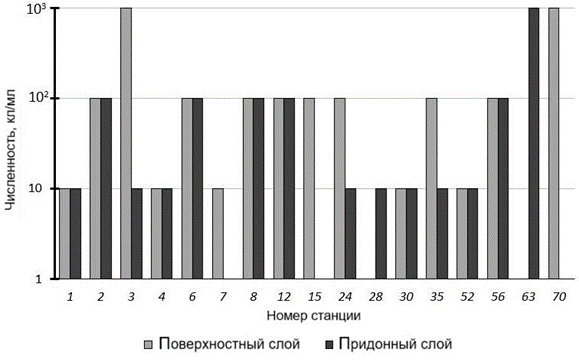

ЛЛБ выделены в 100 % проб. Численность бактерий, способных окислять липиды, изменялась в широком диапазоне от 1 до 1000 кл/мл в пробах воды как из поверхностного слоя, так и из придонного (рис. 5).

В поверхностном слое максимальное значение численности (1000 кл/мл) отмечено на ст. 3 и 70, минимальное значение (1 кл/мл) – на ст. 63. В придон- ном слое максимальное значение (1000 кл/мл) зафиксировано на ст. 63, мини- мальное значение 1 кл/мл – на ст. 70.

Статистически значимые различия между численностью ЛЛБ в поверх- ностном и в придонном слоях отсутствуют. Коэффициент корреляции между численностью УОБ и ЛЛБ составляет 0.4 (P = 0.05), что соответствует слабой положительной корреляционной связи. Отметим, что липиды могут образовы- ваться в ходе биодеградации нефти.

Существует ряд факторов, определяющих численность микроорганизмов в морской воде: температура, соленость, глубина и др. Данные о температуре воды, полученные в ходе исследования, соответствуют оптимальным усло- виям развития психрофильных и психротрофных микроорганизмов. Зафикси- рованные в изучаемом районе значения водородного показателя воды благо- приятны для существования УОБ [19].

Значимых корреляционных связей между численностью изучаемых групп микроорганизмов и значениями таких показателей, как температура поверх- ностной и придонной воды, соленость и глубина, выявлено не было.

Полученная численность ГБ сопоставима с данными для прибрежных ак- ваторий о. Сахалин в 2004–2006 гг.: летний диапазон колебаний

Р ис . 5 . Численность ЛЛБ в поверхностном и придонном слоях водной толщи на исследуемых станциях

F i g. 5. Abundance (cells/mL) of lipolytic bacteria in the sur- face and bottom layers of the water column at the studied stations

средней численности гетеротрофных микроорганизмов составил от 6·103 кл/мл (пос. Пригородное) до 45·107 кл/мл (порт Корсаков). В летний период воды портов Холмск и Корсаков, а также б. Лососей соответствовали категории

«очень грязные», воды остальных станций – «грязные». Прибрежные акватории о. Сахалин являются районом с множеством источников нефтяного загрязне- ния как антропогенного, так и природного происхождения: в летний период доля УОБ от общего числа гетеротрофов здесь составляла от 60 % (пос. Охотск) до 80 % (пос. Золоторыбное) 3), что в несколько раз больше полученных нами количественных характеристик УОБ (см. рис. 3). Отметим также значения аб- солютной численности планктонных гетеротрофных колониеобразующих микроорганизмов, изученных ранее в пробах воды акватории Авачинской губы в июле 1999 г.: их численность составляла от 1.63·104 ± 0 кл/мл в б. Тур- панка до 7.98·105 ± 0.83·105 кл/мл в б. Раковой [9].

Выводы

В ходе исследования были выявлены особенности пространственного распределения бактерий, способных к окислению разных групп органических веществ, и их количественные характеристики в поверхностном и придонном слоях вод юго-восточных и юго-западных прибрежных акваторий п-ова Кам- чатка в августе – сентябре 2023 г. Численность всех исследуемых групп бакте- рий колебалась в широких пределах и распределена в прибрежной акватории полуострова неравномерно. Максимальные показатели зафиксированы в ан- тропогенно нагруженной акватории Авачинской губы, эксплуатируемых бух- тах и местах активного речного стока. Локальная высокая численность ГБ сви- детельствует как о загрязнении вод органическими веществами, так и о высо- ком потенциале вод к самоочищению.

Изученные физиологические группы бактерий не имеют достоверных раз- личий в численности в поверхностном и придонном слоях. Значимых корреля- ционных зависимостей между численностью бактерий разных групп и такими параметрами, как соленость, температура и глубина, не обнаружено.си.

1. Pandolfo E., Caracciolo A. B., Rolando L. Recent advances in bacterial degradation of hydrocarbons // Water. 2023. Vol. 15, iss. 2. 375. https://doi.org/10.3390/w15020375

2. Giri K., Rai J. P. N. Bacterial metabolism of petroleum hydrocarbons // Biotechnology. Vol. 11 : Biodegradation and Bioremediation. Studium Press India Pvt. Ltd., 2014. P. 73–93.

3. Plant-assisted remediation of hydrocarbons in water and soil: Application, mechanisms, challenges and opportunities. / S. R. S. Abdullah [et al.] // Chemosphere. 2020. Vol. 247. 125932. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.125932

4. Немировская И. А. Нефть в океане (загрязнение и природные потоки). Москва : Научный мир, 2013. 428 с. EDN YMMLMD.

5. Миронов О. Г. Бактериальная трансформация нефтяных углеводородов в прибрежной зоне моря // Морской экологический журнал. 2002. Т. 1, № 1. С. 56–66. EDN SBJIRZ.

6. Труднев С. Ю., Нистор А. С. Анализ аварийности судов рыбопромыслового флота Дальнего Востока // Техническая эксплуатация водного транспорта: проблемы и пути развития. Материалы Второй международной научно-технической конфе- ренции (23–25 октября 2019 г.). Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2020. С. 66–69. EDN XYTWWY.

7. Шевцов М. Н., Макарова В. С. Оценка возможных негативных последствий от аварийного разлива нефтепродуктов на морской акватории в ходе операций по пере- грузке грузов с барж // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2023. № 1. С. 153–160. EDN GXGKYS.

8. Журавель Е. В., Безвербная И. П., Бузолева Л. С. Микробная индикация загрязнения прибрежных вод Охотского моря и Авачинской бухты // Биология моря. 2004. Т. 30, № 2. С. 138–142. EDN EBRWPD.

9. Димитриева Г. Ю., Безвербная И. П., Христофорова Н. К. Микробная индикация – возможный подход для мониторинга тяжелых металлов в дальневосточных морях // Известия ТИНРО. 2001. Т. 128, № 3. С. 719–736. EDN IBXEFX.

10. Димитриева Г. Ю., Безвербная И. П. Микробная индикация – эффективный инструмент для мониторинга загрязнения прибрежных морских вод тяжелыми металлами // Океанология. 2002. Т. 42, № 3. С. 408–415.

11. Сергеенко Н. В., Устименко Е. А. Санитарно-микробиологические показатели воды Авачинской губы // Морские биологические исследования: достижения и перспективы : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, приуроченной к 145-летию Севастопольской биологической станции : в 3 томах, Севастополь, 19–24 сентября 2016 года. Севостополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2016. Т. 3. С. 214–217. EDN XEVIHB.

12. Конева М. Н., Ступникова Н. А. Нефтеокисляющие микроорганизмы как индикаторы нефтяного загрязнения водотоков г. Петропавловска-Камчатского // Между- народный научно-исследовательский журнал. 2021. № 7. С. 23–27. EDN LIFJND. https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.109.7.037

13. Санамян Н. П., Коробок А. В., Санамян К. Э. Качественная оценка последствий влияния вредоносного цветения водорослей осенью 2020 года у побережья юго- восточной Камчатки (северо-западная пацифика) на мелководные бентосные сообщества // Вестник Камчатского государственного технического университета. 2023. № 63. С. 22–44. EDN GKLENO. https://doi.org/10.17217/2079-0333-2023-63-22-44

14. The mysterious mass death of marine organisms on the Kamchatka Peninsula: A consequence of a technogenic impact on the environment or a natural phenomenon? / Z. В. Khesina [et al.] // Marine Pollution Bulletin. 2021. Vol. 166. 112175. EDN GSGHCL. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112175

15. Ворошилова А. А., Дианова Е. В. Окисляющие нефть бактерии – показатели интенсивности биологического окисления нефти в природных условиях // Микробиология. 1952. Т. 21, № 4. С. 408–415.

16. Ермолаев К. К., Миронов О. Г. Роль фенолразрушающих микроорганизмов в процессе деструкции фенола в Черном море // Микробиология. 1975. Т. 10, № 5. С. 928–932. EDN KWMELJ.

17. К оценке возможного влияния материкового стока на гибель гидробионтов в Авачинском заливе Тихого океана (Камчатка) / С. Р. Чалов [и др.] // Известия Русского географического общества. 2022. Т. 154, № 4. С. 69–84. EDN YNPFBT. https://doi.org/10.31857/S0869607122040048

18. Русанова В. А., Седова Н. А. Определение содержания нефтепродуктов в воде и донных отложениях Авачинской губы в 2022 году // Природные ресурсы, их со- временное состояние, охрана, промысловое и техническое использование : мате- риалы XIV Национальной (всероссийской) научно-практической конференции (21–22 марта 2023 г.). Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2023. С. 149–152. EDN PXLPPJ. https://doi.org/10.24412/cl-35030-2023-1-149-152

19. Biological degradation and bioremediation of toxic chemicals / edited by G. R. Chaudhry. Oregon : Dioscorides Press, 1994. 515 p.