Россия

УДК 54 Химия. Кристаллография. Минералогия

Цель статьи – оценка гидрохимического состава вод реки Черной, являющейся основным поставщиком пресных вод в г. Севастополе, а также влияния стока этой реки на экологию Севастопольской бухты. Река Черная, вытекающая из Чернореченского водохранилища, на своем пути пересекает Байдарскую долину, вбирает несколько притоков, не прошедших через геохимический фильтр водохранилища, теряет бóльшую часть своего потока на нескольких водозаборах в районе с. Хмельницкого и превращается в ручей. Вновь становится относительно полноводной рекой после поступления в нее оборотных вод очистных сооружений возле пос. Сахарная Головка и наконец впадает в Севастопольскую бухту возле Инкерманского ковша. Чтобы проследить за изменением гидрохимического состава вод реки по мере продвижения от Чернореченского водохранилища до устья, для 10 станций, расположенных на реке, и двух условных станций на акватории бухты (осредненные данные для Инкерманского ковша и 30 станций бухты) были построены графики средних значений концентраций некоторых гидрохимических элементов для четырех гидрологических сезонов 2012–2023 гг. Выявлено, что воды Чернореченского водохранилища и реки Черной сходны по составу на протяжении почти всего русла от выхода на поверхность до водозабора под с. Штурмовым, далее состав вод реки определяют сточные воды. Непосредственно река Черная (без учета сточных вод) поставляет в Севастопольскую бухту значительные количества нитратов, кремнекислоты и аммония; фосфаты поступают со сточными водами.

река Черная, Крым, гидрохимический состав, биогенные элементы, карбонатная система, Севастопольская бухта

Введение

Река Черная формально вытекает из Скельской пещеры, почти сразу (метрах в двухстах от выхода на поверхность) начинает наполнять Чернореченское водохранилище (ЧВ), затем через водозабор под водохранилищем снова выходит на поверхность и примерно через 35 км впадает в восточную кутовую часть Севастопольской бухты. Эта река – один из важнейших элементов экологии г. Севастополя. С одной стороны, р. Черная является основным внешним поставщиком в воды бухты различных гидрохимических компонентов, например биогенных элементов [1], элементов карбонатной системы [2], микроэлементов [3], хлороорганических соединений [4] и ароматических полициклических углеводородов [5]. С другой – воды р. Черной являются основным источником пресной воды для Севастополя, причем воды достаточно чистой. Согласно работе , только 1.7 % пресных вод, поступающих в Севастополь, не соответствуют санитарно-химическим показателям – это вода из водопровода Северной стороны.

Если проблемы влияния р. Черной на гидрохимический состав вод Севастопольской бухты рассматриваются во множестве научных работ [6–8], включая и наиболее современные [1–5], то изменения, которые происходят в составе вод на пути от ЧВ до устья реки, привлекают гораздо меньше внимания исследователей. Население Севастополя настолько привыкло к тому, что из водопровода поступает достаточно чистая вода (для использования ее в пищу все же рекомендуется дополнительная очистка), что проявляют интерес к проблемам водоснабжения, только когда возникают перебои с поставками или когда качество воды из-под крана вызывает сомнение, как это было после аварии плотины на р. Байдарке в 2006 г.

Учитывая важность наблюдений за влиянием вод р. Черной на экосистему Севастопольской бухты, Морской гидрофизический институт (МГИ), начавший в конце ХХ в. изучение гидролого-гидрохимического состава вод бухты, в 2006 г. включил в объект исследования также воды р. Черной в нижнем течении (от ЧВ до Инкерманского ковша (ИК)). Результаты наблюдений 2006–2011 гг. были опубликованы в [9]. Основные выводы этой работы состояли в том, что воды р. Черной до водозабора возле с. Штурмового не слишком отличаются по гидрохимическому составу от воды ЧВ, которую население окружающих сел без каких-либо опасений использует в пищу в течение многих лет. А вот на пути от с. Штурмового до железнодорожного моста через реку гидрохимический состав вод значительно изменяется в худшую сторону.

Таким образом, река условно делится на две части по качеству воды: воды из одной части можно безопасно использовать в быту, воды из второй, содержащие значительные количества биогенных элементов, больше напоминают по со-

ставу фосфорсодержащее удобрение для сельскохозяйственных нужд. Все эти неблагоприятные изменения в составе вод связывают с деятельностью канализационного очистного сооружения в пос. Сахарная Головка КОС-3 [10], сбрасывающего свои сточные воды в реку ниже водозабора возле с. Штурмового.

Отдельные работы, посвященные р. Черной в последнее время, касаются важной проблемы изменения состава вод при трансформации из пресных в соленые в устьевой зоне между железнодорожным и автомобильным мостами [4, 10–14]. Но эти работы не затрагивают вопрос изменений в составе вод на пути от водохранилища до ИК, а ведь именно эта задача ставилась для исследований, начатых в 2006 г. и продолжающихся до настоящего времени (последняя съемка была проведена в декабре 2023 г.).

Целью данной работы является анализ изменений гидрохимического состава вод нижнего течения р. Черной в 2012–2023 гг.

Материалы и методы

В работе использованы результаты ежеквартального экологического мониторинга Севастопольской бухты по 36 станциям и нижнего течения р. Черной по 10 станциям (рис. 1), который выполняется отделом биогеохимии моря МГИ. Последовательность выполнения станций: 1–0–4–6–5–3–2–2а–7–8–9–10. Станции 11, 12 выполнялись накануне, при проведении экспедиции по Севастопольской бухте, подробности см. в работе [15]. Начиная с 2012 г. по декабрь 2023 г. было проведено 36 экспедиций (съемки планировались в каждом из четырех гидрологических сезонов, но не всегда осуществлялись). В течение 2–3 ч после отбора пробы воды доставлялись в стационарную береговую лабораторию и немедленно анализировались. Перед анализом растворенных минеральных форм биогенных элементов (кремнекислота, фосфаты, нитраты, нитриты, аммоний) пробы воды предварительно фильтровались через мембранный фильтр с размером пор 0.45 мкм.

Содержание растворенного кислорода определяли методом Винклера [16], минеральные формы биогенных элементов (фосфаты, кремний, нитратный и нитритный азот) анализировали фотометрически в соответствии с работой

Рис. 1. Схема станций, на которых отбирались пробы воды р. Черной. Обозначения – см. таблицу

Fig. 1. Map of stations for sampling water from the River Chernaya. Notations are given in the table below

|

№ станции / |

Координаты / |

Ориентиры / |

|

|

с.ш. / N |

в.д. / Е |

||

|

0 |

44.492033 |

33.809025 |

Зеркало водохранилища над водозабором / |

|

1 |

44.490475 |

33.805073 |

Водозабор под водохранилищем / |

|

2 |

44.475604 |

33.790574 |

Река Байдарка, бывший ставок / |

|

2а |

44.475604 |

33.790574 |

Бетонный желоб в обход ставка / |

|

3 |

44.486921 |

33.794287 |

Река Байдарка, мост-труба под с. Озерным / |

|

4 |

44.492832 |

33.792845 |

Река Уркуста / Urkusta River |

|

5 |

44.492115 |

33.792624 |

Автомобильный мост с. Озерное – |

|

6 |

44.496838 |

33.784174 |

Гидропост у Красной Скалы / |

|

7 |

44.545083 |

33.662152 |

Гидропост у с. Хмельницкого / |

|

8 |

44.574922 |

33.629644 |

Автомост у с. Штурмового / |

|

9 |

44.595650 |

33.609477 |

Железнодорожный мост у Инкермана / |

|

10 |

44.605719 |

33.601888 |

Автомобильный мост у Инкермана / |

Примечание: Станция 11 – среднее по 3 станциям Инкерманского ковша, ст. 12 – среднее по 33 станциям в Севастопольской бухте.

Note: Station 11 – the average over three stations of the Inkerman basin, station 12 – the average over 33 stations in Sevastopol Bay.

Аммонийный азот определяли с помощью модифицированного метода Сэджи – Солорзано, в основе которого лежит фенолгипохлоритная реакция с использованием нитропруссида натрия и цитрата натрия . Значение рН определяли потенциометрически в открытой ячейке с калибровкой по буферным растворам шкалы NBS, общую щелочность – методом прямого титрования с потенциометрическим окончанием.

Рисунки последовательного изменения содержания каждого гидрохимического элемента по мере продвижения от зеркала ЧВ до Севастопольской бухты были построены с помощью программы Grafer.

Результаты

Вначале более подробно объясним расположение станций по р. Черной (таблица). Станция 0 – это поверхностные воды водохранилища, ст. 1 – это придонные воды ЧВ (водозабор под водохранилищем, из которого второй раз выходит р. Черная), далее воды реки вбирают в себя два притока: Байдарку (ст. 2, 3) и р. Уркусту (ст. 4). Перед ст. 5 происходит смешение этих трех рек, далее к ст. 6 они представляют собой уже однородную массу, на пути которой находятся несколько водозаборов, первый возле с. Хмельницкого (ст. 7) и последний возле с. Штурмового (ст. 8). После всех водозаборов от р. Черной остается маленький ручей. В этот ручей поступают сточные воды КОС-3, качественно изменяющие гидрохимический состав воды к ст. 9. На ст. 10 воды уже частично распресненные морские (их соленость редко бывает менее 16). Еще две станции – 11, 12 – представляют собой осредненные данные для поверхностных вод Инкерманского ковша (3 станции), и всей Севастопольской бухты (33 станции). Данные некоторых станций в Севастопольской бухте, а именно в кутовой части Южной бухты, где постоянно наблюдалось 10–100‑кратное превышение ПДК по содержанию нитратов и аммония [17], при осреднении не учитывались.

Следует обратить внимание, что ранее (до создания ЧВ) р. Черная имела много притоков, в настоящее время впадающие в ЧВ, объем вод которого сопоставим с Севастопольской бухтой. ЧВ является геохимическим фильтром (именно поэтому не совсем правильно считать, что притоки впадают в реку), в котором в результате биохимических процессов извлекаются биогенные элементы, а продукты этой переработки в итоге оседают на дно. В результате подобной трансформации происходит естественное природное самоочищение вод, которые можно использовать в пищу без дополнительной очистки. Все это становится возможным только потому, что водохранилище, вследствие его стратегической важности, не используют как объект рекреации, для отдыха населения ближайших сел имеется достаточно искусственно созданных прудов, ставков и прочих водных объектов.

Между двумя основными притоками р. Черной имеется важное различие: р. Уркуста вытекает из ставка возле с. Передового, то есть проходит через геохимический фильтр, а аналогичный фильтр для р. Байдарки был разрушен в результате аварии в ноябре 2006 г. 3) и впоследствии не был восстановлен. Вместо строительства очистных сооружений для вод р. Байдарки и аварийного сброса вод ЧВ был возведен бетонный желоб для сбора дождевых осадков параллельно руслу р. Байдарки (ст. 2а). Следовательно, воды р. Байдарки, собирающие на своем пути отходы с. Орлиного и сельхозугодий, поступают в р. Черную без какой-либо очистки.

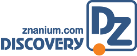

В распределении кислорода по станциям ожидаемо наблюдается определяемый температурой воды сезонный ход: зимой самые высокие концентрации, которые постепенно уменьшаются весной, а летом самые низкие концентрации, повышающиеся осенью (рис. 2, а). Процент насыщения кислородом вод ЧВ и реки на ст. 5–7 до водозабора постоянно находится на уровне ~ 100 % (рис. 2, b), что свидетельствует о невысокой скорости фотосинтеза в водах реки по сравнению с поверхностными водами ЧВ, Инкерманского ковша и всей бухты, насыщение кислородом которых летом достигает ~ 110 %.

Рис. 2. Содержание кислорода (а), насыщение вод кислородом (b), величина рН (c) и величина общей щелочности (d) на станциях нижнего течения р. Черной в 2012–2023 гг.

Fig. 2. Oxygen content (a), water oxygen saturation (b), pH value (c) and total alkalinity value (d) at the stations of the lower Chernaya River in 2012–2023

Изменение величины рН аналогично картине насыщения вод кислородом (рис. 2, с), значение 8.3 характерно для всех сезонов для поверхностных вод ЧВ, ст. 5–7, ИК и вод бухты. Летом, однако, рН несколько меньше этого значения.

Самое заметное влияние на величину щелочности вод реки оказывают притоки – р. Байдарка и Уркуста, щелочность вод которых всегда превышает 5 мг-экв/л, что приводит к повышению щелочности вод р. Черной после впадения притоков (рис. 2, d). В сезонном ходе щелочности самые высокие значения наблюдаются зимой, весной щелочность уменьшается, летом она уменьшается еще более заметно, а осенью возрастает. Все эти изменения, однако, незначительно сказываются на щелочности вод ИК и почти неизменной средней щелочности поверхностных вод бухты, равной ~ 3.4 мг-экв/л.

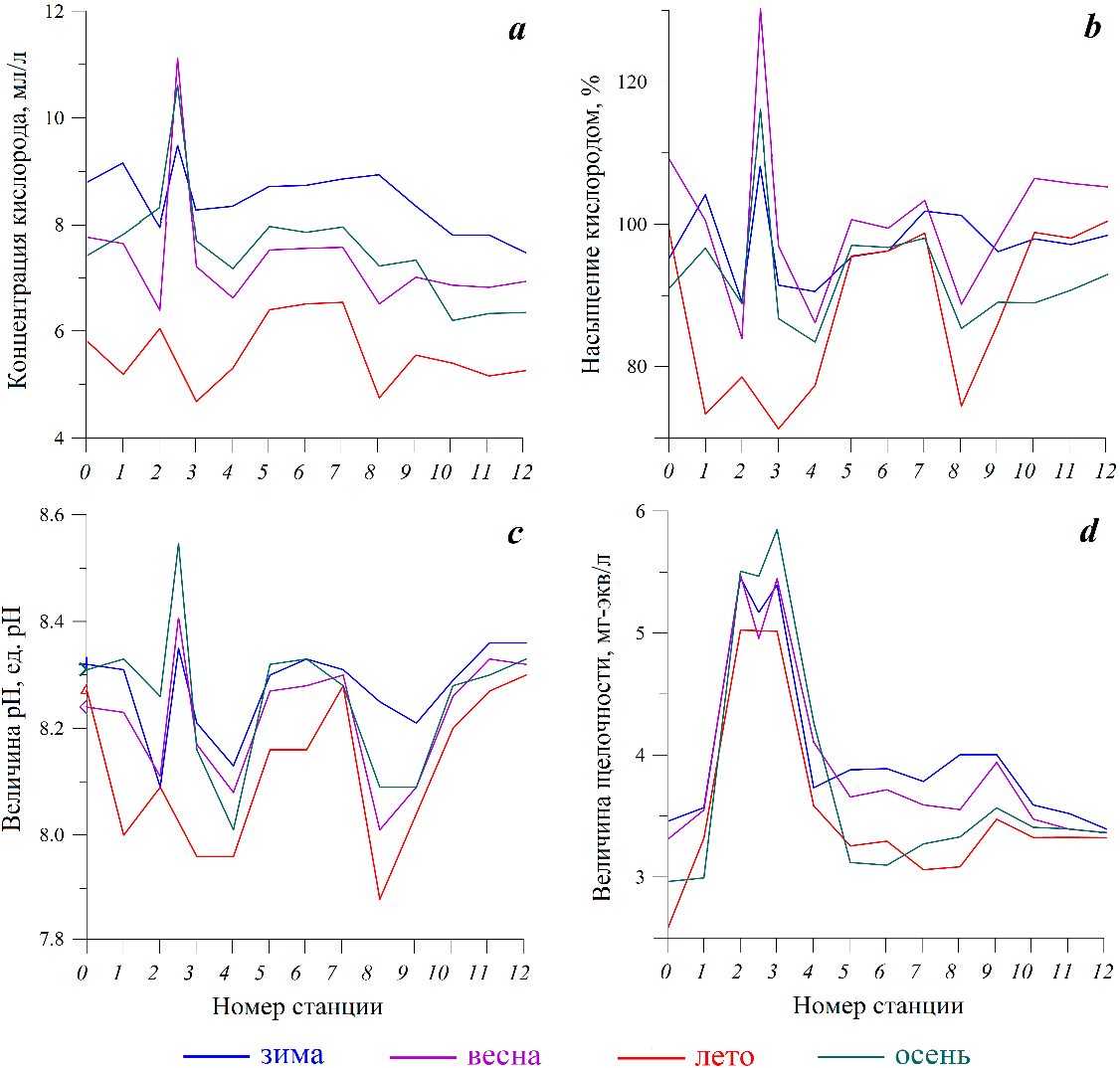

Как видно из рис. 2, вклад сточных вод на ст. 9 не слишком изменяет значения указанных параметров. А вот на содержание элементов главного биогенного цикла сточные воды, появляющиеся на ст. 9, оказывают очень большое влияние (рис. 3). Самым контрастным в этом плане является ход содержания фосфатов. В водах ЧВ во все сезоны их содержание незначительно, на уровне 0.1 мкМ (рис. 3, а). После поступления вод р. Байдарки (в водах р. Уркусты (ст. 4), проходящих через геохимический фильтр, фосфаты почти отсутствуют), концентрация фосфатов на ст. 5–7 остается примерно такой же, как в ЧВ. А после притока сточных вод минимальная концентрация фосфатов на ст. 9 становится выше 2 мкМ, что в 20–50 раз превышает содержание в водах ЧВ.

Рис. 3. Содержание фосфатов (а), кремнекислоты (b), нитратов (c) и аммония (d) на станциях нижнего течения р. Черной в 2012–2023 гг.

Fig. 3. Contents of phosphates (a), silicic acid (b), nitrates (c) and ammonium (d) contents at the stations in the lower Chernaya River in 2012–2023

Кремнекислоты в водах ЧВ только в летний период содержится примерно столько же, сколько в водах ИК и всей бухты, ~ 5 мкМ (рис. 3, b). В другие сезоны концентрация кремнекислоты в водах ЧВ заметно выше, на уровне 20 мкМ. Это значение заметно увеличивается после впадения притоков, содержащих кремнекислоты примерно в 5–8 раз больше, чем в ЧВ, – от 80 до 160 мкМ. В результате несколько повышается содержание кремнекислоты на ст. 5–7, которое далее на ст. 9 увеличивается почти вдвое после поступления сточных вод. После чего происходит монотонное уменьшение концентрации кремнекислоты при контакте с морскими водами на ст. 10, 11, 12.

В содержании нитратов в водах ЧВ прослеживается сезонный ход: накопление зимой, извлечение весной и еще более интенсивное расходование летом и осенью. При этом концентрация нитратов в водах ЧВ всегда выше, чем в водах бухты (рис. 3, с). В р. Байдарке нитратов в 3–4 раза больше, чем в ЧВ (опять следует отметить важность геохимического фильтра на пути р. Уркусты, в ней нитратов содержится столько же, как и в ЧВ), что незначительно сказывается на составе вод на ст. 5–7 перед водозабором. Ниже водозабора поступление сточных вод сточные воды приводит к возрастанию концентрации нитратов на ст. 9 в 2–4 раза, которая затем остается на стабильном уровне 80 мкМ. Понижение содержания нитратов при контакте с морскими водами происходит постепенно, на ст. 10 их концентрация становится примерно такой же, как в ЧВ, после чего уменьшается примерно в 10 раз в ИК и далее во всей бухте.

Динамика содержания аммония в поверхностных водах ЧВ качественно противоположна динамике содержания нитратов. Зимой и весной, когда нитратов много, концентрация аммония невелика, менее 0.5 мкМ (рис. 3, d). Летом нитраты начинают расходоваться в процессе фотосинтеза, а аммоний накапливается в результате разложения взвешенного органического вещества (ВОВ) (процесс разложения ВОВ обеспечивает более высокие, по сравнению с поверхностными, концентрации аммония в придонных водах ЧВ). К осени процесс накопления аммония в поверхностных водах ЧВ усиливается (фотосинтез ослабевает, разложение ВОВ продолжается). Также следует отметить, что если содержание нитратов в поверхностных и придонных водах ЧВ примерно одинаково, то аммония в придонных водах всегда содержится больше, чем в поверхностных. Можно полагать, что это связано с разложением осевшего ВОВ у дна. Сточные воды ожидаемо увеличивают содержание аммония на ст. 9, примерно в 2–4 раза по сравнению со ст. 5–7. Уменьшение концентрации аммония, так же как и нитратов, происходит постепенно с продвижением от ст. 10 к ст. 12 при контакте речных вод с морскими.

Обсуждение

Среди вышеприведенных результатов следует выделить основные: роль притоков р. Черной – р. Байдарка и р. Уркуста – и очистных сооружений в изменении состава вод ЧВ; скорость ассимиляции вод реки морскими водами бухты.

Как видно из рис. 2, 3, поступление вод притоков (ст. 2–4), содержащих значительно больше, чем воды ЧВ, всех биогенных элементов и имеющих более высокую щелочность, сказывается на составе вод р. Черной не значительно. Только содержание кремнекислоты на ст. 5–7 (воды реки до водозабора) заметно увеличивается после поступления вод притоков, концентрации других биогенных элементов и величина щелочности остаются примерно на том же уровне, что и в ЧВ.

Что касается вод очистных сооружений, влияние которых проявляется перед самым устьем на ст. 9, то они во все сезоны содержат гораздо больше биогенных элементов, чем воды р. Черной на ст. 5–7: фосфатов в 10–100 раз, кремнекислоты, нитратов и аммония примерно в 2 раза.

Подобное возрастание концентраций почти нивелируется перед поступлением вод реки в ИК, на ст. 10 концентрации всех биогенных элементов заметно снижаются по сравнению со ст. 9, а в ИК состав вод почти не отличается от состава вод Севастопольской бухты. То есть основное снижение содержания биогенов и величины щелочности происходит в устье реки на отрезке между ст. 9 и 10, на котором воды р. Черной разбавляются морскими, а на ст. 10, где соленость только в редких случаях оказывается менее 17, речные воды окончательно превращаются в морские. Не случайно этот район привлекает повышенное внимание исследователей [4, 5, 10–13].

Сравнивая состав вод ЧВ (ст. 0–1) и бухты (ст. 12), можно заключить, что воды р. Черной являются для бухты только источником кремнекислоты и нитратов, тогда как фосфаты поступают в бухту только из вод очистных сооружений пос. Сахарная Головка. Воды очистных сооружений приносят также кремнекислоту, нитраты и аммоний.

Выводы

Результаты мониторинга гидрохимического состава вод р. Черной показывают:

1. Насыщение кислородом вод ЧВ и нижнего течения р. Черной до водозаборов во все сезоны составляет ~ 100 %, а значение рН находится в пределах 8.25–8.30.

2. Величина общей щелочности вод ЧВ и р. Черной имеет сезонный характер: зимой и весной выше, летом и осенью ниже щелочности вод Севастопольской бухты.

3. Во все сезоны воды ЧВ и р. Черной содержат гораздо больше кремнекислоты и нитратов, чем воды Севастопольской бухты. Концентрации аммония в водах реки и бухты примерно одинаковы.

4. Содержание фосфатов в водах водохранилища и реки примерно такое же, как и в бухте, однако после поступления сточных вод из очистительных сооружений река становится источником фосфатов для бухты.

5. Воды р. Байдарки (притока р. Черной), не прошедшие через геохимический фильтр ЧВ, постоянно содержат значительно больше кремнекислоты, нитратов, аммония, фосфатов, имеют большую величину щелочности, чем воды реки. Это представляет собой потенциальную угрозу качеству воды, подаваемой в Севастопо

1. Орехова Н. А., Медведев Е. В., Овсяный Е. И. Влияние вод реки Черной на гидрохимический режим Севастопольской бухты (Черное море) // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2018. Вып. 3. С. 84–91. EDN YLLQIH. https://doi.org/10.22449/2413-5577-2018-3-84-91

2. Моисеенко О. Г., Хоружий Д. С., Медведев Е. В. Карбонатная система вод реки Черной и зоны геохимического барьера река Черная – Севастопольская бухта (Черное море) // Морской гидрофизический журнал. 2014. № 6. С. 47–60. EDN TECAZT.

3. Микроэлементы в воде реки Черной и оценка их поступления с речным потоком в Севастопольскую бухту в зимний сезон 2020 г. / Л. В. Малахова [и др.] // Эко-логическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2020. № 3. С. 77–94. EDN FECQCM. https://doi.org/10.22449/2413-5577-2020-3-77-94

4. Содержание хлороорганических соединений в компонентах экосистемы реки Черной и оценка их выноса в Севастопольскую бухту в зимний сезон 2020 года / Л. В. Малахова [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2020. № 5. С. 7–14. EDN IRQJBF. https://doi.org/10.17513/mjpfi.13061

5. Полициклические ароматические углеводороды в донных отложениях зоны смешения река – море на примере реки Черной и Севастопольской бухты (Чер-ное море) / О. В. Соловьёва [и др.] // Морской гидрофизический журнал. 2021. Т. 37, № 3. С. 362–372. EDN VYHDOC. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2021-3-362-372

6. Основные источники загрязнения мор¬ской среды Севастопольского региона / Е. И. Овсяный [и др.] // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2001. Вып. 2. С. 138–152. EDN KQOLRV.

7. Гидролого-гидрохимический режим Севастопольской бухты и его изменения под воздействием климатических и антропогенных факторов / В. А. Иванов [и др.]. Севастополь : МГИ НАНУ, 2006. 90 с. URL: http://mhi-ras.ru/assets/files/gidrologo-gidrohimicheskij_rezhim_sevastopolskoj_buhty_2006.pdf (дата обращения: 30.04.2024). EDN YRIOUU.

8. Сток реки Черной как фактор формирования водно-солевого режима и экологического состояния Севастопольской бухты / Е. И. Овсяный [и др.] // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2007. Вып. 15. С. 57–65. EDN YMTPSY.

9. Кондратьев С. И. Исследование гидрохимической структуры реки Черной (Крым) в 2006–2011 гг. // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2014. Вып. 28. С. 176–185. EDN VBFSUJ.

10. Наривончик С. В. Изменчивость концентрации биогенных веществ в воде устьевого взморья реки Черной (Севастопольский регион) // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2024. № 1. С. 82–97. EDN RDAHUK.

11. Болтачёв А. Р., Карпова Е. П., Данилюк О. Н. Особенности термохалинных пара-метров и ихтиоцена эстуария реки Черная (Севастопольская бухта) // Морской экологический журнал. 2010. Т. 9, № 2. С. 23–36. EDN TMJXTR.

12. Мезенцева И. В., Совга Е. Е. Самоочистительная способность экосистемы во-сточной оконечности Севастопольской бухты по отношению к неорганическим формам азота // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2019. Вып. 1. С. 71–77. EDN NAGCNQ. https://doi.org/10.22449/2413-5577-2019-1-71-77

13. Руднева И. И., Шайда В. Г. Биотестирование вод эстуария реки Черной (Севасто-польская бухта, Черное море) с помощью жаброногого рачка артемии // Транс-формация экосистем. 2019. Т. 2, № 3. С. 76–84. https://doi.org/10.23859/estr190213

14. Совга Е. Е., Хмара Т. В. Влияние стока реки Черной в периоды паводка и межени на экологическое состояние кутовой части акватории Севастопольской бухты // Морской гидрофизический журнал. 2020. Т. 36, № 1. С. 31–40. EDN NNGSDX. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2020-1-31-40

15. Орехова Н. А., Вареник А. В. Современный гидрохимический режим Севастопольской бухты // Морской гидрофизический журнал. 2018. № 2. С. 134–146. EDN YNHCQP. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2018-2-134-146

16. Carpenter J. H. The Chesapeake Bay Institute Technique for the Winkler Dissolved Oxygen Method. // Limnology and Oceanography. 1965. Vol. 10, iss. 1. P. 141–143. https://doi.org/10.4319/lo.1965.10.1.0141

17. Кондратьев С. И., Орехова Н. А. Потенциальные угрозы экологическому состоя-нию вод Севастопольской бухты // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2023. Т. 78, № 6. С. 3–14. EDN OHUEQZ. https://doi.org/10.55959/MSU0579-9414.5.78.6.1