Россия

На основе методов численного моделирования (использована обобщенная на случай учета рэлеевского трения трехмерная баротропная линейная модель Фельзенбаума) рассмотрены особенности структуры поля векторов течений в зависимости от ветровых условий в ситуации апвеллинга в акватории, расположенной вдоль северного берега Севастопольского взморья, между м. Лукулл и Толстый. Выявлена типичная для апвеллинга двухслойная поперечная ячейка циркуляции вод. В верхнем слое течения ориентированы преимущественно по ветру, в придонном слое – в обратном направлении. Показано, что в анализируемой акватории апвеллинг вызывают северные, северо-восточные, восточные и юго-восточные ветры. Апвеллинги, обусловленные указанными ветрами, различаются локацией и площадью очага. В условиях северовосточного ветра апвеллинг наиболее интенсивный и распространен во всей рассматриваемой акватории. При юго-восточном ветре апвеллинг формируется на двух небольших по площади участках – в изгибах берега между м. Маргопуло и Лукулл и севернее м. Толстого. Результат моделирования сопоставлен с данными экспедиционных исследований. Обнаружено их хорошее соответствие при север- ном ветре.

ветер, течения, апвеллинг, численное моделирование, термоха- линная структура, мыс Лукулл, Черное море

Введение

Апвеллинг – типичное для океанов и морей явление. Его виды на разных пространственно-временны́ х масштабах довольно хорошо изучены, а резуль- таты исследований отражены в многочисленных публикациях. Это, например, работы [1–6], базирующиеся на анализе экспериментальных контактных и спутниковых данных, и исследования [7, 8], в которых использованы методы

численного моделирования. Результаты изучения апвеллинга важны в приклад- ном плане и находят широкое применение в различных отраслях морской науки.

Согласно [9], сгонно-нагонные явления (соответственно ветровой апвел- линг и даунвеллинг) типичны для севастопольских бухт и открытых участков взморья. Апвеллинг в рассматриваемой небольшой прибрежной акватории исследуется впервые, он интересен и значим в промысловом отношении. Согласно результатам мониторинга черноморского промысла [10], на данном участке во время апвеллинга формируются плотные скопления шпрота, кото- рые успешно облавливаются траулерами среднего тоннажа.

Цели статьи:

- на основе численного моделирования выявить закономерности струк- туры локальной системы течений в ситуации апвеллинга в зависимости от ветровых условий в акватории, расположенной вдоль северного берега Се- вастопольского взморья между м. Лукулл и Толстый;

- оценить интенсивность апвеллинга;

- сравнить полученный результат с данными экспедиционных исследо- ваний.

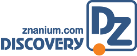

Изучаемая акватория – прибрежная зона протяженностью около 12 миль вдоль северного берега Севастопольского взморья, расположенная между м. Лукулл и Толстый (рис. 1).

Приглубый берег – одна из основных морфометрических особенностей рассматриваемой акватории, определяющих динамику вод. Прибрежная мел- ководная область ограничена достаточно выраженным свалом глубин.

Известно, что в районах с подобным рельефом дна апвеллинг и даунвел- линг формируются как под действием ветров, имеющих нормальную состав- ляющую относительно береговой линии, так и под влиянием ветровых пото- ков, направленных под острым углом к побережью.

Р ис . 1. Географическое положение исследуемого региона и схема станций съемки, выполненной Морским гидрофизиче- ским институтом в сентябре 2019 г.

F i g. 1 . Geographical location of the study area and survey sta- tion map of the survey performed by Marine Hydrophysical Insti- tute in September 2019

Исходные данные и методы исследования

Постановка задачи

В севастопольских бухтах и на открытых участках взморья преобладают ветровые течения [11, 12]. Поэтому для расчета характеристик течений ис- пользована обобщенная на случай учета рэлеевского трения трехмерная ба- ротропная линейная модель1) Фельзенбаума [12]. Отметим, что численное моделирование гидрологических процессов в подобных бассейнах традици- онно используется отечественными [13, 14] и зарубежными [15–17] авторами для понимания закономерностей, выявленных на основе данных натурных наблюдений.

Учитывая, что на шельфе течения достаточно быстро перестраиваются с учетом ветрового воздействия (примерно за сутки), средние течения будем рассчитывать в рамках теории установившихся течений. В предлагаемой мо- дели учитываются основные факторы, влияющие на течения, как то: сила Ко- риолиса, рельеф дна, конфигурация берега, действие ветра (направление, ин- тенсивность и пространственная неравномерность), придонное и внутреннее трение.

Уравнения линейной теории установившихся течений в однородной жидкости с учетом внутреннего трения, пропорционального скорости тече- ния, запишем в виде

− fv = g ς x + Auzz − ru, fu = g ς y + Avzz − rv,

ux + vy + wz = 0.

Здесь f – параметр Кориолиса; u, v, w – составляющие скорости течения; g – ускорение силы тяжести; ς – понижение уровня; А – кинематический коэф- фициент вертикальной вязкости; r – коэффициент внутреннего трения.

На поверхности моря, представляющей собой поверхность тока, танген- циальное напряжение ветра уравновешивается турбулентным трением в мор- ской воде, так что

при z = 0 Auz = − tx, Avz = − ty, w = 0,

где tx, ty – составляющие тангенциального напряжения ветра, отнесенные к плотности морской воды.

На дне принимается условие прилипания, на твердых границах бассейна (на берегу) – условие непротекания, на открытых жидких границах – условие свободного протекания.

Решение трехмерной задачи о течениях сводится к решению двумерной задачи для интегральной функции тока. Компоненты скорости течения вы- числяются по аналитическим формулам, что позволяет проводить расчеты на сравнительно мелкой сетке и описывать особенности прибрежных течений и течений в бухтах. Расчет проведен послойно для восьми основных румбов умеренных ветров со скоростью 7 м/с в условиях реального рельефа дна. Подробности алгоритма и использованные параметры изложены в работе 1).

Данные наблюдений

Для подтверждения репрезентативности результатов численного экспе- римента, мы использовали данные съемки, проведенной Морским гидрофи- зическим институтом (МГИ) 17 сентября 2019 г. при действии северного вет- ра. Еще четыре съемки рассматриваемого участка Севастопольского взморья, данные которых имеются в нашем распоряжении, были выполнены в штиле- вую и маловетреную погоду.

Согласно данным гидрометеорологического центра Wetterzentrale (URL: http://old.wetterzentrale.de/topkarten/fsreaeur.html), синоптическая ситу- ация над Черным морем в течение первой и второй декад сентября 2019 г. определялась восточной периферией Азорского максимума. Над исследуемой акваторией наблюдался умеренный северный ветер со средней суточной ско- ростью 4–7 м/с.

Съемка выполнена по схеме, включившей 47 дрейфовых станций (рис. 1). Забортные работы проведены с борта маломерного судна «Гладиатор». Диа- пазон исследованных глубин 4–37 м. Массив исходной эмпирической ин- формации сформирован при помощи зондирующего комплекса «Кондор» 2). Температура, соленость и другие параметры состояния водной среды измеря- лись in situ в зондирующем режиме с шагом по глубине 0.1 м. Точность опре- деления температуры ±0.01 °С, солености ±0.005 ЕПС. Представления о ре- альной циркуляции вод под действием северного ветра получены на основе косвенного метода – анализа структуры полей температуры и солености.

Результаты и обсуждение

Как показали результаты модельного эксперимента, апвеллинг наблю- дался в четырех из восьми вариантов расчета, соответствующих следующим направлениям ветра: северному, северо-восточному, восточному, юго-восточ- ному.

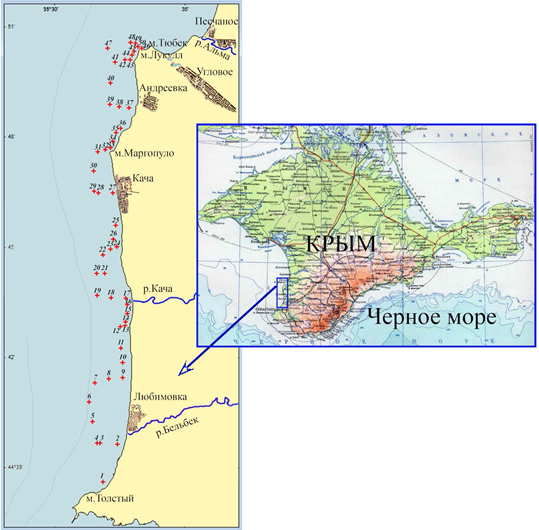

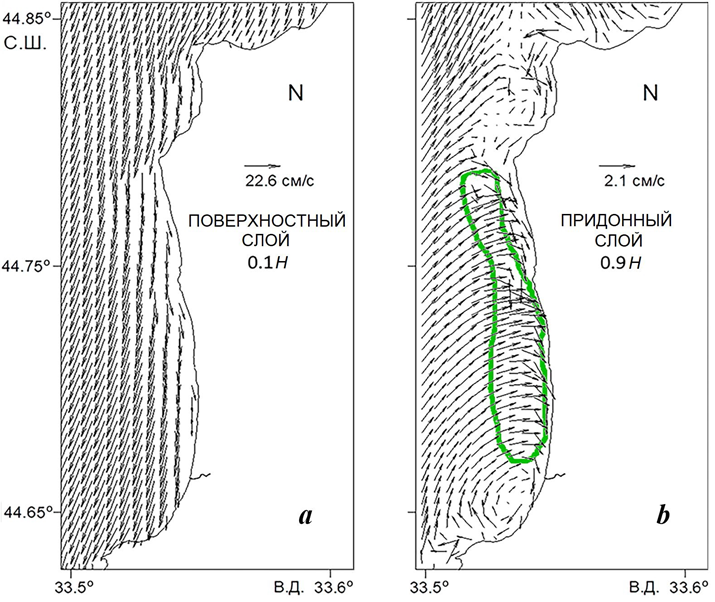

В условиях действия этих ветров была выявлена двухслойная характер- ная для апвеллинга поперечная ячейка циркуляции, проявляющаяся оттоком вод от берега в море в верхнем слое и компенсационным потоком в придон- ном слое. Зоны (очаги) апвеллинга идентифицировались в расчетном поле векторов течений в придонном слое по положению потоков, направленных по нормали к береговой линии (рис. 2–5).

Рассмотрим структуру локальной системы течений для каждого из обо- значенных выше направлений ветра.

В верхнем слое вод независимо от направления ветра расчетные вектор- ные поля обладали одинаковым свойством. Течения были ориентированы преимущественно по ветру и имели скорость 5–25 см/с (рис. 2–5).

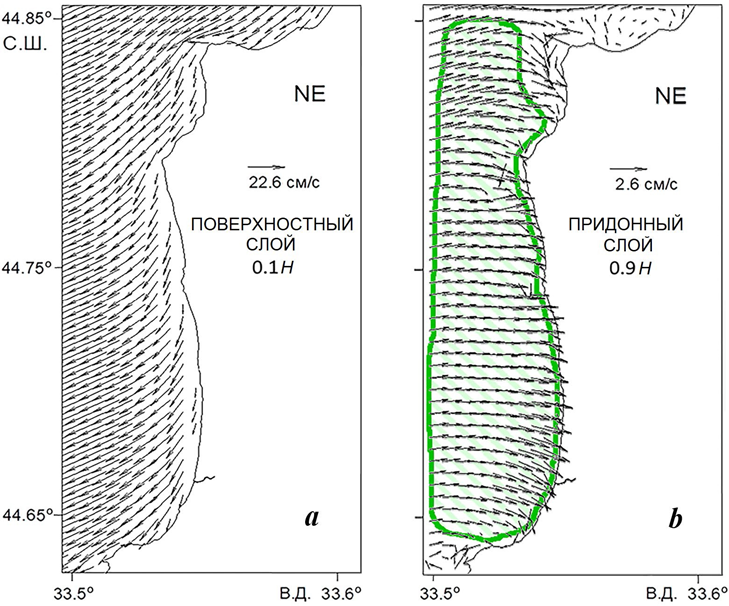

Северный ветер (рис. 2). В верхнем слое вод наблюдается направленный к югу вдольбереговой поток.

У дна в мористой области течение направлено на северо-восток. По мере приближения к берегу этот поток разворачивается по часовой стрелке,

Р ис . 2 . Векторы течений в поверхностном (a) и придонном (b) слоях в условиях северного ветра. Зеленым контуром обозначен очаг апвеллинга

F i g. 2. Currents vectors in the surface (a) and bottom (b) layers under

a northerly wind. The upwelling area is contoured in green

обусловливая выход придонных вод на мелководье, где формируется вдоль- береговая струя течения южного направления.

Зона апвеллинга площадью ~ 6 кв. миль (протяженность 6 миль и ширина 1 миля) расположена вдоль прямолинейного участка береговой линии, между м. Маргопуло и Толстый. К северу и югу от зоны апвеллинга в изгибах бе- реговой линии наблюдаются две антициклонические вихревые ячейки. Од- на – в изгибе берега между м. Маргопуло и Лукулл, другая – севернее м. Тол- стого (рис. 2, b).

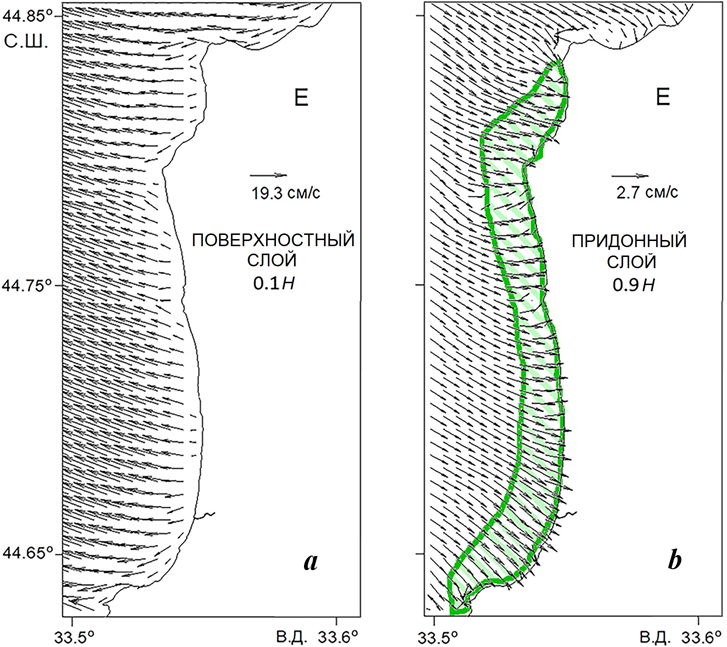

Северо-восточный ветер (рис. 3). В этой ветровой ситуации в верхнем слое на мелководье течение омывает береговую линию и направлено на юго-юго- запад. С удалением от берега оно отклоняется к западо-юго-западу (рис. 3, a).

В придонном слое во всей акватории течение направлено по нормали к берегу, обеспечивая максимальный перенос, подъем и распространение придонных вод на мелководье. Зона апвеллинга имеет максимальную площадь

~ 36 (12 × 3) кв. миль и распространена во всей анализируемой акватории. Вдольбереговые струи течений и вихревые ячейки отсутствуют (рис. 3, b).

Р ис . 3 . Векторы течений в поверхностном (a) и придонном (b) слоях в условиях северо-восточного ветра. Зеленым контуром обозначен очаг апвеллинга

F i g. 3. Currents vectors in the surface (a) and bottom (b) layers under

a north-easterly wind. The upwelling area is contoured in green

В данной ветровой ситуации апвеллинг наиболее интенсивный.

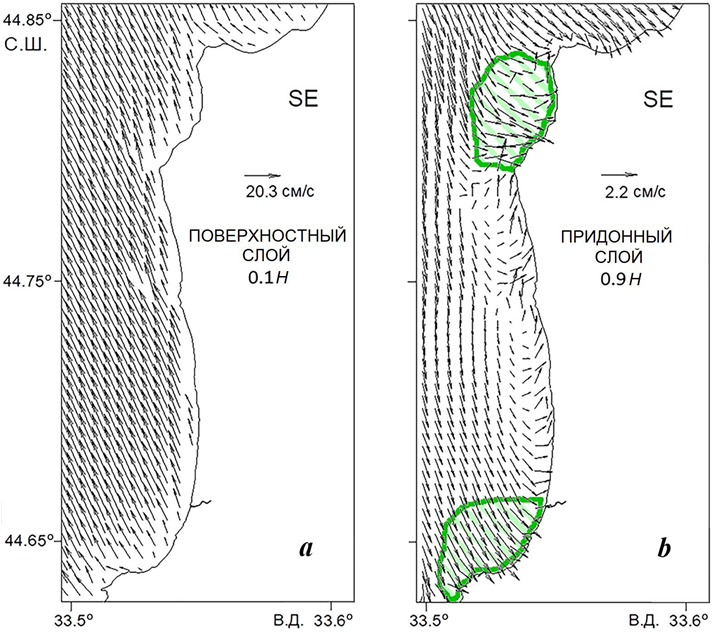

Восточный ветер (рис. 4). Под действием этого ветра в верхнем слое вод течение направлено по ветру с небольшим отклонением влево.

У дна в мористой области течение ориентировано на юго-восток, на мел- ководье – к берегу. Апвеллинг не столь интенсивен, как в ситуации действия северо-восточного ветра, поскольку перенос вод по нормали к берегу сосредо- точен в более узкой прибрежной полосе площадью около 11 (11 × 1) кв. миль. Явно выраженные вдольбереговые струи течения и вихревые ячейки не наблю- даются (рис. 4, b).

Юго-восточный ветер (рис. 5). В этой ветровой ситуации в верхнем слое моря течение следует на северо-северо-запад.

Апвеллинг формируется на двух небольших участках – в изгибах берега к северу от м. Толстого и между м. Маргопуло и Лукулл. Здесь вектор юго- восточного ветра ориентирован по нормали к береговой линии,

Р ис . 4 . Векторы течений в поверхностном (a) и придонном (b) слоях в условиях восточного ветра. Зеленым контуром обозначен очаг апвеллинга

F i g. 4 . Currents vectors in the surface (a) and bottom (b) layers under an easterly wind. The upwelling area is contoured in green

и вследствие ветрового сгона развиваются два небольших очага апвеллинга. Площадь каждого оценивается в 2–3 кв. мили (рис. 5).

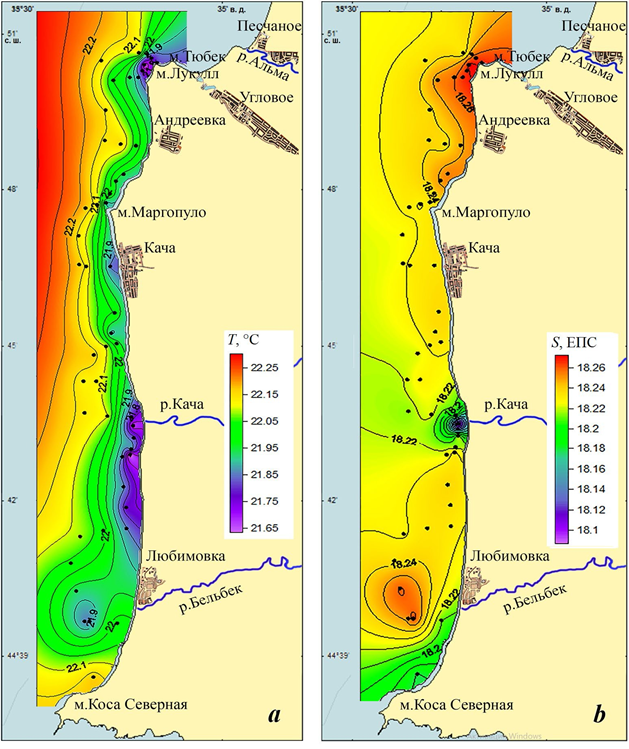

На рис. 6 показано распределение температуры и солености в поверх- ностном слое моря рассматриваемой акватории в условиях умеренного устой- чивого северного ветра. Распределение построено по данным экспедиции МГИ, проведенной 17 сентября 2019 г.

Сравнение элементов термохалинной структуры вод (рис. 6) с результатом численного эксперимента (см. рис. 2) показывает их хорошее соответствие.

На прямолинейном участке между м. Маргопуло и Толстый отчетливо видна прибрежная полоса вод пониженной (на 0.6–0.8 °С) температуры отно- сительно окружающего фона, что могло быть следствием апвеллинга.

В изгибе береговой линии севернее м. Толстого наблюдались локальные экстремумы температуры и солености, что косвенно свидетельствует о при- сутствии на этом участке вихревой ячейки.

Р ис . 5 . Векторы течений в поверхностном (a) и придонном (b) слоях в условиях юго-восточного ветра. Зеленым контуром обозначен очаг ап- веллинга

F i g. 5. Currents vectors in the surface (a) and bottom (b) layers under

a south-easterly wind. The upwelling area is contoured in green

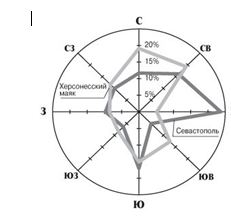

Результат численного эксперимента показал, что ветровой апвеллинг – типичное явление для рассмотренной акватории Севастопольского взморья, наблюдаемое в течение значительной части года. Так, согласно розе ветров Севастопольского региона, суммарная повторяемость выявленных нами вет- ров, вызывающих апвеллинг, в течение всего года равна 49 % (рис. 7).

Соответственно данным комплексного мониторинга промысловой обста- новки в Черном море, в районе м. Лукулл (включая исследуемый участок), летом при развитии апвеллинга формируются плотные скопления шпрота, которые облавливаются промысловым флотом. При этом гидродинамические характеристики и температурный режим вод являются надежными предикто- рами для прогнозирования промысловой обстановки c заблаговременностью 5–7 сут [10].

Р ис . 6 . Распределение температуры (a) и солености (b) в поверх- ностном слое моря в условиях умеренного устойчивого северного ветра 17 сентября 2019 г.

F i g. 6. Distribution of temperature (a) and salinity (b) in the surface sea layer under a moderate stable northerly wind on 17 September 2019

Р ис . 7 . Роза ветров Севастопольского регио- на (URL: https://sevastopol.press/2007/05/24/v- kakuju-storonu-veter-duet/)

Р ис . 7 . Роза ветров Севастопольского регио- на (URL: https://sevastopol.press/2007/05/24/v- kakuju-storonu-veter-duet/)

F i g. 7. Wind rose of the Sevastopol region (Adopted from: https://sevastopol.press/2007/05/24/v- kakuju-storonu-veter-duet/)

Заключение

На основе численных экспериментов рассмотрены особенности апвел- линга в прибрежной акватории Севастопольского взморья между м. Лукулл и Толстый.

Показано, что на анализируемом участке апвеллинг вызывают ветры северного, северо-восточного, восточного и юго-восточного направлений. Апвеллинги, обусловленные указанными ветрами, различаются локацией и площадью очага.

Северный ветер вызывает возникновение апвеллинга на прямолинейном участке береговой линии между м. Маргопуло и Толстый с площадью очага 6 кв. миль. При этом в изгибах берега между м. Маргопуло и Лукулл и север- нее м. Толстого формируются две антициклонические вихревые ячейки.

Под действием северо-восточного ветра апвеллинг наиболее интенсивен и распространен во всей рассматриваемой акватории. Его площадь оценива- ется в 36 кв. миль.

Восточный ветер вызывает апвеллинг, хорошо выраженный, но менее интенсивный по сравнению с ситуацией, определяемой северо-восточным ветром. Его очаг занимает более узкую прибрежную полосу всей рассматри- ваемой акватории площадью в 11 кв. миль.

При юго-восточном ветре апвеллинг формируется только на двух неболь- ших по площади (2–3 кв. мили) участках – в изгибах берега, между м. Марго- пуло и Лукулл, и севернее м. Толстого.

Модельный эксперимент с северным ветром сопоставлен с результатом анализа структуры термохалинного поля по материалам экспедиции МГИ, проведенной в аналогичных ветровых условиях. При сопоставлении подтвер- дились следующие результаты исследования: на прямолинейном участке ис- следуемой акватории находится очаг апвеллинга, а в изгибе береговой линии к северу от м. Толстого – вихревая ячейка.

Показано, что ветровой апвеллинг – характерное явление для северной части Севастопольского взморья, наблюдаемое в течение 49 % всего време- ни года.

Результаты настоящего исследования могут быть использованы для про- гнозирования качества промысловой обстановки по вылову шпрота в иссле- дуемой акватории на основе прогноза ветра. Ветры в северном и юго-восточ- ном секторе, которые вызывают апвеллинг, создают более благоприятные условия для промысла по сравнению с ветрами других направлений.

1. Богданова А. К., Корпачев Л. Н. Сгонно-нагонная циркуляция и ее роль в гидро- логическом режиме Черного моря // Метеорология и гидрология. 1959. № 4. С. 26–32.

2. Блатов А. С., Иванов В. А. Гидрология и гидродинамика шельфовой зоны Черно- го моря (на примере Южного берега Крыма). Киев : Наукова думка, 1992. 241 с.

3. Прибрежный апвеллинг в северо-западной части Черного моря / А. И. Гинзбург [и др.] // Исследование Земли из космоса. 1997. № 6. С. 66–72.

4. Структура и межгодовая изменчивость характеристик прибрежного черномор- ского апвеллинга на основе данных спутникового мониторинга / Р. В. Боровская [и др.] // Исследования Земли из космоса. 2008. № 2. С. 26–36. EDN IJUSQN.

5. Csanady G. T. Intermittent “full” upwelling in Lake Ontario // Journal of Geophysical Research. 1977. Vol. 82, iss. 3. P. 397–419. https://doi.org/10.1029/JC082i003p00397

6. Распределение взвешенного вещества у западного побережья Крыма при воздей- ствии сильных ветров различных направлений / А. А. Алескерова [и др.] // Исследование Земли из космоса. 2019. № 2. С. 74–88. EDN ZIPMWT. https://doi.org/10.31857/S0205-96142019274-88

7. Коснырев В. К., Михайлова Э. Н., Станичный С. В. Апвеллинг в Черном море по результатам численных экспериментов и спутниковым данным // Морской гидрофизический журнал. 1996. № 5. С. 34–46.

8. Sur H. İ., Özsoy E., Ünlüata Ü. Boundary current instabilities, upwelling, shelf mixing and eutrophication processes in the Black Sea // Progress in Oceanography. 1994. Vol. 33, iss. 4. P. 249–302. https://doi.org/10.1016/0079-6611(94)90020-5

9. Гидролого-гидрохимический режим Севастопольской бухты и его изменения под воздействием климатических и антропогенных факторов / В. А. Иванов [и др.]. Севастополь : МГИ, 2006. 90 с. URL: http://mhi-ras.ru/assets/files/gidrologo- gidrohimicheskij_rezhim_sevastopolskoj_buhty_2006.pdf (дата обращения: 11.05.2024).

10. Панов Б. Н, Спиридонова Е. О. Возможности краткосрочного прогнозирования вылова черноморского шпрота у западных берегов Крыма // Водные биоресурсы и среда обитания. 2021. Т. 4, № 2. С. 80–88. EDN ZMEUIX. https://doi.org/10.47921/2619-1024_2021_4_2_80

11. Михайлова Э. Н., Шапиро Н. Б. Ющенко С. А. Моделирование распространения пассивной взвеси в севастопольских бухтах // Морской гидрофизический журнал. 1999. № 3. С. 29–42.

12. Шапиро Н. Б. Моделирование течений на севастопольском взморье // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2006. Вып. 14. С. 119–134. EDN ZBOAEP.

13. Фомин В. В., Репетин Л. Н. Численное моделирование ветровых течений и распространения примеси в Балаклавской бухте // Морской гидрофизический журнал. 2005. № 4. С. 43–58. EDN YUHIZF.

14. Белокопытов В. Н., Кубряков А. И., Пряхина С. Ф. Моделирование распространения загрязняющей примеси в Севастопольской бухте // Морской гидрофизический журнал. 2019. № 1. С. 5–15. EDN VVXROK. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2019-1-5-15

15. Burchard H., Rennau H. Comparative quantification of physically and numerically induced mixing in ocean models // Ocean Modelling. 2008. Vol. 20, iss. 3. P. 293–311. https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2007.10.003

16. Hofmeister R., Beckers J.-M., Burchard H. Realistic modeling of the exceptional inflows into the central Baltic Sea in 2003 using terrain-following coordinates // Ocean Modelling. 2011. Vol. 39, iss. 3–4. P. 233–247. https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2011.04.007

17. Plume spreading test case for coastal ocean models / V. Fofonova [et al.] // Geoscientific Model Development. 2021. Vol. 14, iss. 11. P. 6945–6975. https://doi.org/10.5194/gmd- 14-6945-2021