Russian Federation

Russian Federation

UDC 551.462.32

UDC 292

In recent decades, the interest in polychaetes of the Dorvilleidae family, adapted to exist in marginal biotopes (cold methane seeps, hydrothermal vents, sulphide sediments) has increased. The work aims to analyze the ecological characteristics, distribution and quanti-tative representation of Dorvilleidae in the Black Sea. The study materials were samples of macrozoobenthos on the Black Sea shelf in 2010–2019, taken with a Okean-50 bottom grab (S = 0.25 m2), and benthos samples, taken in the coastal areas of Crimea in 1997–2023 with a diving bottom grab (S = 0.04 m2). Three species of the family Dorvilleidae were recorded in the northern Black Sea: Dorvillea rubrovittata (Grube, 1855), Schistomeringos rudolphii (Delle Chiaje, 1828), Protodorvillea kefersteini (McIntosh, 1869). Their bathy-metric range was limited to the photic zone (up to 50 m). D. rubrovittata occurred mainly in the biotope of hard substrates fouling and formed relatively large aggregations (up to 438 ind.·m−2) in underwater channels and caves. The species was first found by us in the northwestern part of the Black Sea. S. rudolphii was recorded in small quantities (2–300 ind.·m−2) along the entire Crimean coast. This species was found mainly on shell substrates and among macrophytes. P. kefersteini was recorded in almost the entire northern part of the Black Sea (excluding the Caucasian coasts) on sandy-shell substrates with varying de-grees of siltation. It is a mass species, and its density reached significant values in some areas. In Kruglaya Bay (Sevastopol area), a stable population of this species with the high-est occurrence (up to 88 %) and density (up to 13,215 ind.·m−2) was recorded for a long time. The supposed reason for this is the formation in Kruglaya Bay of large assemblages of bacteria and microalgae, which are a forage base for P. kefersteini

Polychaeta, Dorvilleidae, Protodorvillea kefersteini, Kruglaya Bay, Black Sea

Введение

Многощетинковые черви семейства Dorvilleidae довольно широко распространены в Мировом океане. В 1970-х гг. было известно восемь родов этого семейства [1]. Дальнейшие исследования экосистем, в том числе глубоководных, в зонах гидротермальных, метановых и других сипов привели к обнаружению многих новых представителей Dorvilleidae, приспособленных к существованию в этих маргинальных биотопах. Оказалось, что дорвиллеиды даже доминируют среди полихет макрозообентоса в холодных метановых сипах, гидротермальных источниках, в скоплениях китовых костей, в осадках зоны кислородного минимума [2]. Дорвиллеиды демонстрируют необычную толерантность к сульфидам. Полихеты этого семейства обнаружены в сульфидных осадках мелководных районов, а также в загрязненных эстуариях [2–4]. Представители Dorvilleidae считаются оппортунистическими видами, способными колонизировать различные местообитания, обогащенные органическими веществами и тяжелыми металлами [2]. Отмечено, что некоторые виды дорвиллеид образуют большие скопления в районах интенсивной аквакультуры рыб, также численность их увеличивается вблизи мидийных ферм. С учетом этого возможно их использование в качестве индикаторов воздействия аквакультуры на окружающую биоту

К настоящему времени описано уже более 200 видов, относящихся к 31 ро-

ду Dorvilleidae. В Черном море из семейства Dorvilleidae известны представители трех родов [6–8]. Это Protodorvillea kefersteini (McIntosh, 1869), Dorvillea rubrovittata (Grube, 1855), Schistomeringos rudolphii (Delle Chiaje, 1828) и Schistomeringos neglecta (Fauvel, 1923). Последний вид указан для прибосфорского района и берегов Болгарии и, видимо, относится к комплексу видов, обитающих в зоне действия вод Мраморного моря ) [9]. Первые три вида указаны для многих районов Черного моря ) [9–13], однако данных об их распределении и встречаемости в различных биотопах крайне мало. В Азовском море представители Dorvilleidae не зарегистрированы [8, 14, 15].

С учетом возросшего интереса к этому семейству полихет актуальным становится более детальный анализ экологических особенностей, распространения и количественной представленности Dorvilleidae в Черном море, что и является целью настоящей работы.

Материалы и методы

Материалом для наших исследований послужили сборы макрозообентоса из экспедиций НИС «Профессор Водяницкий» (рейсы № 64, 68, 70, 72, 75, 84, 86, 90, 96, 108) в 2010–2019 гг. Работы проведены на шельфе северной части Черного моря от берегов Румынии до Кавказского побережья (район Туапсе), а также в Азовском море у берегов Крыма. Станции выполнены в диапазоне глубин от 10 до 137 м. Соленость воды в Черном море колебалась в пределах 16.89–18.47 ‰, в Азовском море во время отбора проб она изменялась от 12.53 до 15.22 ‰. Использованы материалы дночерпательных проб, собранных с 291 станции. Отбор донных осадков осуществляли с помощью дночерпателя «Океан-50» (площадь захвата 0.25 м2). Грунт промывали через сита с наи-

меньшим диаметром 1 мм.

При анализе также использованы материалы бентосных съемок, выполненных в прибрежных районах Крыма отделом экологии бентоса ИнБЮМ в период с 1997 по 2023 г. Исследования проводили в Каркинитском заливе, оз. Донузлав, бухтах Севастополя, в акватории Карадага, Феодосийском заливе, а также в некоторых подводных пещерах естественного и искусственного происхождения в Юго-Восточном и Юго-Западном Крыму [16]. В 2005 г. в западной части б. Круглой были проведены круглогодичные исследования макрозообентоса на двух станциях (глубина 6–7.5 м). Пробы с рыхлых грунтов отбирали ручным водолазным дночерпателем (S = 0.04 м2), как правило, в двух повторностях. С твердых поверхностей материал собирали с помощью рамки (S = 0.04 м2) с пришитым к ней мешком из мельничного газа. Выполнено более 440 станций в диапазоне глубин 0–25 м. Собранный материал промывали через сита с диаметром ячеи 0.5 мм. Фиксация всех образцов выполнена в 4%-ном нейтрализованном формалине. При таксономической иден-

тификации полихет использовали литературные данные [7].

Результаты и обсуждение

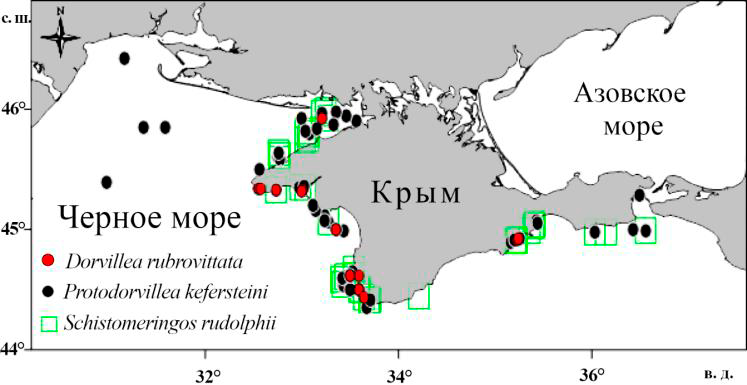

За время исследований в рейсовых материалах (на рыхлых грунтах на глубине более 10 м) дорвиллеиды обнаружены на 52 из 291 станции, которые были выполнены в Черном море. В Азовском море (21 станция) дорвиллеиды не зарегистрированы. При этом P. kefersteini зарегистрирована на 30 станциях, S. rudolphii – на 19, а D. rubrovittata – на трех (рис. 1). Таким образом, на рыхлых грунтах открытых частей моря дорвиллеиды – относительно редкие виды, лишь у P. kefersteini встречаемость была 10 %, у S. rudolphii и D. rubrovittata она составляла соответственно 6.5 и 1 %. Максимальная плотность дорвиллеид достигала 704 экз.·м−2.

В прибрежье Крыма (глубина 1–22 м) дорвиллеиды встречались почти во всех районах на рыхлых грунтах и в обрастании (рис. 1). Их плотность колебалась в больших пределах, в целом она была намного выше, чем в открытых районах моря. Представители этого семейства обнаружены также в подводных пещерах и каналах.

Рис. 1. Распространение Dorvilleidae в северной части Черного моря

Fig. 1. Distribution of Dorvilleidae in the northern part of the Black Sea

Dorvillea rubrovittata

D. rubrovittata – атланто-средиземноморский вид [1, 7, 17], в Черном море указан для прибосфорского района, берегов Турции и Болгарии [7, 9], а также найден у берегов Кавказа и Крыма [7, 18, 19]. Относительно редкий вид, отмечен в небольшом количестве на ракушечнике, в обрастании скал и камней на глубине 0–50 м 5) [7, 9]. Не зарегистрирован у берегов Румынии [10] и в целом в северо-западной части Черного моря (СЗЧМ) 4) [20, 21].

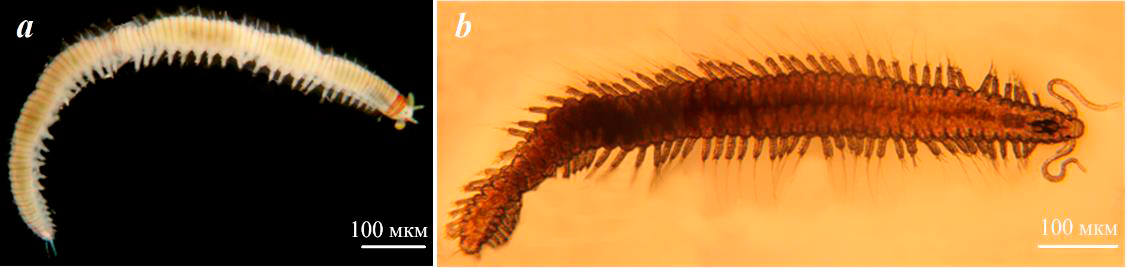

В наших сборах D. rubrovittata (рис. 2, а) в открытых районах моря обнаружен только у западных берегов Крыма и в Каркинитском заливе на глубине 14–30 м на ракушечном грунте. Его плотность составляла 4–16 экз.·м−2 (рис. 1).

В прибрежной мелководной зоне вид зарегистрирован в обрастаниях скал и камней в районах Карадага, Тарханкута, Донузлава. В Севастопольских бухтах он встречался в обрастании садков устричных ферм [22]. В этих биотопах его численность не превышала 13 экз.·м−2. Более высокие значения плотности D. rubrovittata отмечены на стенках подводных пещер в районах Балаклавы

Рис. 2. Dorvillea rubrovittata (a); Protodorvillea kefersteini (b)

Fig. 2. Dorvillea rubrovittata (a); Protodorvillea kefersteini (b)

и Карадага (до 125 экз.·м−2 на глубине 2 м). В подземном Балаклавском канале в обрастании бетонных стен на глубине 2 м отмечены максимальные значения этого показателя – до 438 экз.·м−2. Условия в канале отличаются от других биотопов слабой гидродинамикой и низкой освещенностью.

Таким образом, D. rubrovittata является вполне обычным видом, обитающим вдоль черноморских берегов Крыма. Вид зарегистрирован преимущественно в биотопе обрастания твердых субстратов, при этом относительно большие скопления он образует в местах с пониженной гидродинамикой.

Schistomeringos rudolphii

S. rudolphii широко распространен в Атлантическом океане (побережье Европы и Америки), Средиземном море, а также указан для некоторых районов Тихого и Индийского океанов [1, 7, 9, 17]. В Черном море известны единичные находки этого вида. Он отмечен в прибосфорском районе 2), у берегов Турции, Болгарии [8–10, 13]. Для берегов Кавказа имеется два указания о нахождении S. rudolphii [11, 15]. У берегов Крыма вид был найден только в б. Севастопольской на песчано-ракушечных грунтах среди корней зостеры 6), ). Следующая находка S. rudolphi была зарегистрирована также в районе Севастополя в конце XX в. [23]. Первые данные о регистрации этого вида в северо-западной части Черного моря относятся к концу XX – началу XXI в., когда он был обнаружен 4) в мелководных участках Ягорлыцкого, Тендровского и Каркинитского заливов [12].

В наших материалах в открытых районах моря на рыхлых грунтах S. rudolphii зарегистрирован вдоль всего побережья Крыма (рис. 1). Вид найден на глубине 10–45 м, одна находка – на глубине 88 м. Максимальные значения плотности отмечены в Каркинитском заливе (240 экз.·м−2) и Керченском предпроливье (210 экз.·м−2) на глубине 20 и 34 м соответственно.

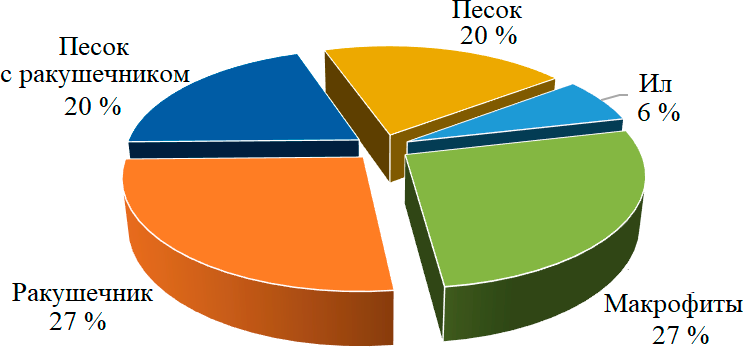

В прибрежных сборах S. rudolphii обнаружен на глубине 2–22 м на некоторых станциях у восточного и южного берегов Крыма (Феодосийский залив, район Карадага, б. Ласпи), во многих бухтах Юго-Западного Крыма, а также в оз. Донузлав. Плотность этих полихет была относительно невелика, но иногда достигала 300 экз.·м−2 (б. Ласпи, глубина 13 м) [24]. Вид был обнаружен на различных субстратах, однако наиболее часто он встречался на ракушечных грунтах и среди макрофитов (рис. 3).

Необходимо отметить, что в Донузлаве и б. Круглой S. rudolphii обитает среди зарослей харовых водорослей, морских трав рдеста и зостеры, произрастающих на заиленных грунтах на глубине 2–7 м. Также вид в небольшом количестве (8–50 экз.·м−2) обнаружен в обрастании стен гротов и подземного Балаклавского канала.

Protodorvillea kefersteini

P. kefersteini – атланто-средиземноморский вид, указан у берегов Северной Америки, Европы, широко распространен в морях Средиземноморского бассейна [1, 9, 17]. Зарегистрирован почти во всех районах Черного моря [7–10, 13]. Однако в СЗЧМ почти до начала XXI в. P. kefersteini не встречался [20].

Рис. 3. Встречаемость Schistomeringos rudolphii на различных грунтах

Fig. 3. Occurrence of Schistomeringos rudolphii on different sediments

Первое обнаружение этого вида относится к псевдомейобентосу Ягорлыцкого залива [12]. В последующие годы P. kefersteini был обнаружен в мелководных районах Тендровского и Каркинитского заливов, при этом в других райо-

нах СЗЧМ он зарегистрирован не был 4) [25]. Вполне вероятно, что вид обитает у берегов Кавказа, его нахождение известно у побережья Таманского п-ова [26]. В отдельных прибрежных районах Крыма, а также у берегов Болгарии P. kefersteini указан как массовый вид, достигающий высоких показателей численности [6, 7].

В открытых районах моря мы встречали P. kefersteini (рис. 2, b) почти во всей северной части Черного моря, за исключением кавказских берегов (рис. 1). Вид зарегистрирован на глубине 12–45 м, и лишь одна находка у Южного берега Крыма была на глубине 94 м. P. kefersteini обнаружен преимущественно на песчано-ракушечных, иногда заиленных грунтах, его плотность была относительно невелика и изменялась от 4 до 464 экз..м−2.

В прибрежной мелководной зоне Крыма вид зарегистрирован в большинстве исследованных районов у восточного и южного берегов (Керченское пред-

проливье, Феодосийский залив, акватория Карадага, б. Ласпи), у Юго-Запад-

ного Крыма, а также в Каркинитском заливе и озере Донузлав. P. kefersteini отмечен на глубине 1–17 м на песчано-ракушечных грунтах с разной степенью заиления. Его плотность колебалась в больших пределах и в отдельных районах достигала значительных величин – 1200 экз..м−2 (б. Ласпи, глубина 13 м, песчано-ракушечный грунт), 4975 экз.·м−2 (акватория Карадага, район экспериментальной мидийной фермы, глубина 7 м, заиленный песок).

У берегов Юго-Западного Крыма P. kefersteini отмечен во всех исследованных бухтах и заливах, в период летних съемок его встречаемость и средняя плотность в разных районах существенно различались (таблица).

В перечисленных районах встречаемость P. kefersteini в основном не превышала 50 %, в б. Казачьей она составляла 50 % при относительно низкой средней плотности 62 экз.·м−2. Исключением была б. Круглая, где встречаемость составляла 88 %, а средняя плотность – 2514 экз.·м−2. При этом максимальная плотность вида (13 215 экз.·м−2) была отмечена летом 2004 г. (глубина 4 м, грунт – крупный песок). В работах, выполненных в бухте в 1990 г., также были

Количественные показатели распространения P. kefersteini в прибрежных районах Юго-Западного Крыма

Quantitative parameters of P. kefersteini distribution at coastal areas of southwestern Crimea

|

Район исследования / |

Встречаемость, % / |

Средняя плотность, экз.·м−2 / Mean density, ind.·м−2 |

|

Б. Балаклавская / |

18 |

10 |

|

Б. Севастопольская / |

6 |

4 |

|

Б. Круглая / |

88 |

2514 |

|

Б. Стрелецкая / |

9 |

233 |

|

Б. Казачья / |

50 |

62 |

|

М. Фиолент / |

33 |

217 |

|

Прибрежье |

10 |

76 |

|

Оз. Донузлав / |

24 |

9 |

зарегистрированы относительно высокие показатели P. kefersteini – встречаемость 40 %, средняя плотность – 280 экз.·м−2 [27]. По нашим данным, полученным в 2013 г. в б. Круглой, максимальная плотность вида в мае составляла 11 288 экз.·м−2, а в ноябре достигала 13 375 экз.·м−2 (глубина на станциях отбора проб 5–6 м, грунт – крупный песок), при этом средняя плотность составляла 2893 экз.·м−2.

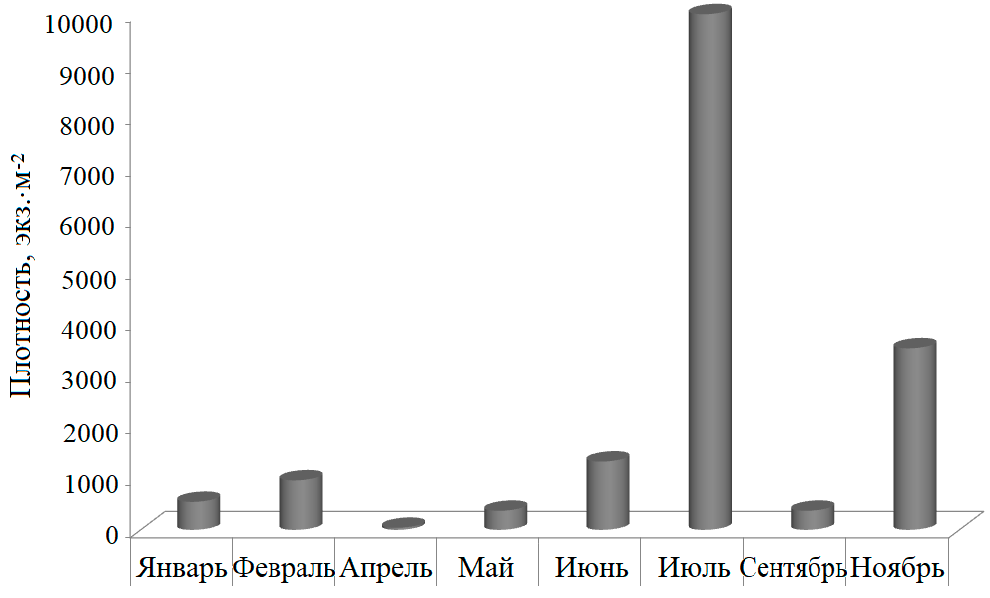

Таким образом, в б. Круглой популяцию P. kefersteini регистрировали на протяжении многих лет, и она всегда характеризовалась высокой плотностью. Вероятно, большая численность этого вида во время летних съемок связана с пополнением популяции молодью. Предполагается, что размножение P. kefersteini в Черном море происходит в летний сезон, так как половозрелые особи были найдены в июне [7]. Проведенные в 2005 г. сезонные исследования в б. Круглой показали, что вид присутствует в бентосе в течение всего года в значительном количестве, достигая максимума в июле (рис. 4).

Высокие показатели плотности этого вида известны и для некоторых других районов Черного моря. У берегов Таманского п-ова средняя плотность P. kefersteini составляла 320 экз.·м−2 [26], в районе Карадага – 445 экз.·м−2, при этом максимальная достигала 2000 экз.·м−2 [7]. У Болгарского побережья

Рис. 4. Сезонная динамика плотности P. kefersteini в б. Круглой (2005 г.)

Fig. 4. Seasonal dynamics of P. kefersteini density in Kruglaya Bay (2005)

P. kefersteini указан как массовый вид, в отдельных биоценозах его средняя плотность составляла 556 экз.·м−2, а максимальная достигала 6200 экз.·м−2 [6].

Таким образом, популяция P. kefersteini в б. Круглой в течение длительного времени отличалась исключительно высокими количественными показателями по сравнению со всеми другими исследованными районами. Возникает вопрос о причинах этого явления. Можно предположить следующее.

P. kefersteini относится к мелким видам семейства Dorvilleidae, для которых характерно питание микроводорослями и бактериальной пленкой, что возможно благодаря особенностям строения их ротового аппарата [4]. Можно предположить, что в б. Круглой обеспеченность пищей этого вида чрезвычайно велика.

Бухта Круглая находится в черте Севастополя и испытывает высокую рекреационную нагрузку. В летне-осенний сезон в морской воде здесь зарегистрированы высокие концентрации органического азота и фосфора, а также нитратов, что подтверждено многолетними данными [28]. Исследования показали, что содержание аммонийного азота в донных осадках б. Круглой примерно в 10 раз выше, чем в осадках открытого моря [27]. Можно предположить, что высокая степень органического загрязнения б. Круглой способствует увеличению кормовой базы полихет и является одной из причин массового развития P. kefersteini в этой акватории.

Необходимо также отметить, что севастопольские бухты характеризуются наличием струйных газовыделений (холодных газовых сипов), обусловленных поступлением метана из глубинных слоев осадков в поверхностные горизонты грунтов. Сипы в этом районе были зарегистрированы на малых глубинах (от 11–12 м) [29]. Было показано, что в районе выхода струйных газовыделений развивались сообщества метанотрофных микроорганизмов, фор-

мирующих бактериальные маты [30]. Есть наблюдения, свидетельствующие

о наличии струйных газовыделений в районе б. Круглой [31]. В других районах Мирового океана исследования фауны метановых сипов показали, что в этих биотопах обычно присутствуют дорвиллеиды, а в бактериальных матах, формирующихся вокруг сипов, их численность особенно велика и составляет до 92 % всей макрофауны [3, 32]. Имеются данные, что у некоторых представителей семейства Dorvilleidae в рацион входят хемосинтезирующие бактерии [4]. Предполагается, что обнаруженные вокруг метановых сипов скопления дорвиллеид могут быть обусловлены пищевой специализацией этих полихет на определенных прокариотах [2, 3]. Если предположить, что вокруг струйных газовыделений в б. Круглой образуются бактериальные маты и они составляют основу питания P. kefersteini, то следствием этого и является развитие устойчивой популяции вида в данной акватории.

Заключение

В период исследований в северной части Черного моря зарегистрированы три вида семейства Dorvilleidae: Dorvillea rubrovittata (Grube, 1855), Schistome-

ringos rudolphii (Delle Chiaje, 1828), Protodorvillea kefersteini (McIntosh, 1869). Все перечисленные виды достаточно широко распространены, однако батиметрический диапазон их обитания ограничивается фотической зоной (в среднем до 50 м), что может быть связано с их питанием микро- и макрофитами. Полученные данные позволяют предположить, что на распространение дорвиллеид в Азово-Черноморском бассейне влияет также соленость воды. Вероятно, соленость 17–18 ‰, характерная в среднем для Черного моря, является для них лимитирующей – ни один вид дорвиллеид до сих пор не был обнаружен в Азовском море, несмотря на современное повышение его солености (до 15 ‰) и понтизацию фауны. Может быть, в связи с этим они крайне редки и в СЗЧМ, где в прибрежных районах возможно распреснение вод.

D. rubrovittata – обычный вид у черноморских берегов Крыма. Встречается преимущественно в биотопе обрастания твердых субстратов, относительно большие скопления образует в местах со слабой гидродинамикой и низкой освещенностью (в подводных каналах и гротах), где его плотность достигала 438 экз.·м−2. Нами D. rubrovittata впервые обнаружен в северо-западной части Черного моря.

S. rudolphii в Черном море ранее встречался редко: были известны лишь единичные находки. В наших сборах он был зарегистрирован в небольших количествах (2–300 экз.·м-2) на рыхлых грунтах вдоль всего побережья Крыма. Наиболее часто этот вид встречался на ракушечных грунтах и среди макрофитов. Отмечено, что в озере Донузлав S. rudolphii распространен в зарослях харовых водорослей и морских трав рдеста и зостеры.

P. kefersteini был встречен нами почти во всей северной части Черного моря (за исключением кавказских берегов) на песчано-ракушечных грунтах с разной степенью заиления. Это массовый вид, его плотность колебалась в больших пределах и в отдельных районах достигала высоких значений, особенно у берегов Юго-Западного Крыма, где P. kefersteini отмечен во всех исследованных бухтах и заливах. В б. Круглой в течение длительного времени регистрировали устойчивую популяцию этого вида с наиболее высокими показателями встречаемости (до 88 %) и плотности (средняя – до 2514 экз.·м−2, максимальная – 13 215 экз.·м−2). Особенностями б. Круглой являются повышенный уровень органического загрязнения и наличие струйных газовыделений, вокруг которых могут образовываться бактериальные маты. Возможно, это и приводит к образованию больших скоплений бактерий и микроводорослей, которые являются кормовой базой для P. kefersteini.

1. Jumars P. A. A generic revision of the Dorvilleidae (Polychaeta), with six new species from the deep North Pacific // Zoological Journal of the Linnean Society. 1974. Vol. 54. P. 101–135. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1974.tb00794.x

2. Ecological release and niche partitioning under stress: Lessons from dorvilleid poly-chaetes in sulfidic sediments at methane seeps / L. A. Levin [et al.] // Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 2013. Vol. 92. P. 214–233. https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2013.02.006

3. Spatial heterogeneity of macrofauna at northern California methane seeps: influence of sulfide concentration and fluid flow / L. A. Levin [et al.] // Marine Ecology Progress Series. 2003. Vol. 265. P. 123–139. https://doi.org/10.3354/meps265123

4. Jumars P. A., Dorgan K. M., Lindsay S. M. Diet of worms emended: an update of pol-ychaete feeding guilds // Annual Review of Marine Science. 2015. Vol. 7. P. 497–520. https://doi.org/10.1146/annurev-marine-010814-020007

5. Paxton H., Davey A. A new species of Ophryotrocha (Annelida: Dorvilleidae) associat-ed with fish farming at Macquarie Harbour, Tasmania, Australia // Zootaxa. 2010. Vol. 2509. P. 53–61. https://doi.org/10.5281/zenodo.196027

6. Marinov T. M. Zoobentos't ot b'lgarskiya sektor na Cherno more. Sofiya : Izd. B'lg. AN, 1990. 195 s.

7. Kiseleva M. I. Mnogoschetinkovye chervi (RoІushaeta) Chernogo i Azovskogo mo-rey. Apatity : Izd-vo Kol'skogo nauchnogo centra RAN, 2004. 409 s. URL: https://repository.marine-research.ru/handle/299011/5647 (data obrascheniya: 21.11.2024).

8. Kurt Şahin, G., Çinar M. E. A check-list of polychaete species (Annelida: Polychaeta) from the Black Sea // Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment. 2012. Vol. 18, no. 1. P. 10–48. URL: https://www.researchgate.net/publication/251572749_ A_check-list_of_polychaete_species_Annelida_Polychaeta_from_the_Black_Sea (data obrascheniya: 21.11.2024).

9. Marinov T. M. Mnogochetinesti chervei (Polychaeta) // Fauna na B'lgariya. Sofiya : Izd-vo B'lg. AN, 1977. T. 6. 258 s.

10. Surugiu V. Inventory of inshore polychaetes from romanian coast (Black Sea) // Med-iterranean Marine Science. 2005. Vol. 6, no. 1. P. 51–73. https://doi.org/10.12681/mms.193

11. Frolenko L. N. Harakteristika zoobentosa severo-vostochnoy chasti Chernogo morya v sovremennyy period // Osnovnye problemy rybnogo hozyaystva i ohrany rybohozyaystvennyh vodoemov Azovo-Chernomorskogo basseyna : sb. nauchn. tr. (2006–2007 gg.). Rostov n/D : Izd-vo AzNIIRH, 2008. S. 180–188.

12. Vorob'eva L. V. Meyobentos ukrainskogo shel'fa Chernogo i Azovskogo morey. Kiev : Naukova dumka, 1999. 300 s.

13. Çinar M. E., Erdoğan-Dereli D. Polychaetes (Annelida: Polychaeta) off Kıyıköy (Black Sea, Türkiye) with descriptions of three new species // Zootaxa. 2023. Vol. 5383, no. 4. P. 537–560. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5383.4.6

14. Fauna vodnyh i pribrezhno-vodnyh ekosistem Azovo-Chernomorskogo basseyna / S. P. Volovik [i dr.]. Krasnodar : FGUP «AzNIIRH», 2010. 251 s.

15. Kiseleva M. I. Bentos ryhlyh gruntov Chernogo morya. Kiev : Naukova dumka, 1981. 165 s. URL: https://repository.marine-research.ru/items/18a45e11-1f8b-4ddc-937d-42f68b777b42 (data obrascheniya: 21.11.2024).

16. First researches of the underwater ecosystem communities of an underground channel built in 1950s (Balaklava bay, Sevastopol) / N. G. Sergeeva [et al.] // Ecologica Mon-tenegrina. 2021. Vol. 39. P. 30–45. https://doi.org/10.37828/em.2021.39.4

17. Dauvin J.-C., Dewarumez J.-M., Gentil F. Liste actualisée des espèces d’Annélides Pol-ychètes présentes en Manche // Cahiers de Biologie Marine. 2003. Vol. 44. P. 67–95.

18. Vinogradov K. A. K faune kol'chatyh chervey (Polychaeta) Chernogo morya // Trudy Karadagskoy biologicheskoy stancii. 1949. Vyp. 8. S. 3–84. https://repository.marine-research.ru/handle/299011/6859 (data obrascheniya: 21.11.2024).

19. Milovidova N. Yu. Donnye biocenozy Novorossiyskoy buhty // Raspredelenie bentosa i biologiya donnyh zhivotnyh v yuzhnyh moryah. Kiev : Naukova dumka, 1966. S. 75–89. URL: https://repository.marine-research.ru/handle/299011/158 (data obrascheniya: 21.11.2024).

20. Vinogradov K. A., Losovskaya G. V., Kaminskaya L. D. Kratkiy obzor vidovogo so-stava bespozvonochnyh severo-zapadnoy chasti Chernogo morya (po sistematiche-skim gruppam) // Biologiya severo-zapadnoy chasti Chernogo morya. Kiev : Naukova dumka, 1967. S. 177–201. URL: https://repository.marine-research.ru/handle/299011/1107 (data obrascheniya: 21.11.2024).

21. Kovalishina S. P., Kachalov O. G. Makrozoobentos fillofornogo polya Zernova v mae–iyune 2012 g. // Naukovі zapiski Ternopіl's'kogo nacіonal'nogo pedagogіch-nogo unіversitetu іmenі Volodimira Gnatyuka. Serіya: bіologіya. 2015. № 3–4 (64). S. 309–313.

22. Lisickaya E. V., Boltacheva N. A. Taksonomicheskiy sostav mnogoschetinkovyh cher-vey rayona midiyno-ustrichnoy fermy (Chernoe more, Sevastopol') // Ekologiche-skaya bezopasnost' pribrezhnoy i shel'fovoy zon morya. 2023. № 1. S. 113–123. EDN QQGUXI.

23. Kiseleva M. I. Harakteristika mnogoletnih izmeneniy bentosa v pribrezhnoy zone rayona Sevastopolya // Ekologiya morya. 1988. Vyp. 28. S. 26–32. EDN YICDZH.

24. Revkov N. K., Boltacheva N. A. Vosstanovlenie biocenoza chernomorskogo grebesh-ka Flexopecten glaber (Bivalvia: Pectinidae) u beregov Kryma (rayon Laspi) // Ekologicheskaya bezopasnost' pribrezhnoy i shel'fovoy zon morya. 2022. № 4. S. 90–103. EDN WQVQWD.

25. Bondarenko, O., Vorobyova, L. Influence the north-western part of the Black Sea hab-itat factors on the meiobenthic polychaetes // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2023. Vol. 23, iss. 9. TRJFAS22222. https://doi.org/10.4194/TRJFAS22222

26. Terent'ev A. S., Semik A. M. Makrozoobentos kosy Tuzla (Kerchenskiy proliv) v letniy period 2013 goda // Ekosistemy. 2019. Vyp. 20. S. 82–91. EDN GDPPIS.

27. Donnaya fauna buhty Krugloy (Chernoe more, Krym). Soobsch. II. Taksonomicheskiy sostav i kolichestvennoe razvitie makrozoobentosa ryhlyh gruntov / N. A. Bol-tacheva [i dr.] // Trudy Karadagskoy nauchnoy stancii im. T. I. Vyazemskogo – prirodnogo zapovednika RAN. 2022. T. 7, № 2. S. 3–22. EDN QNKKEY.

28. Pavlova E. V., Murina V. V., Kuftarkova E. A. Gidrohimicheskie i biologicheskie issledovaniya v buhte Omega (Chernoe more, Sevastopol'skiy shel'f) // Ekologicheskaya bezopasnost' pribrezhnoy i shel'fovoy zon i kompleksnoe ispol'zovanie resursov shel'fa. Sevastopol' : EKOSI-Gidrofizika, 2001. Vyp. 2. S. 159–176. EDN EBESUV.

29. Egorov V. N., Artemov Yu. G., Gulin S. B. Metanovye sipy v Chernom more –sredoobrazuyuschaya i ekologicheskaya rol' / Pod red. G. G. Polikarpova. Sevastopol' : EKOSI Gidrofizika, 2011. 405 s. EDN MXGBHE.

30. Biogeohimicheskie harakteristiki raspredeleniya metana v vode i donnyh osadkah v mestah struynyh gazovydeleniy v akvatorii sevastopol'skih buht / V. N. Egorov [i dr.] // Morskoy ekologicheskiy zhurnal. 2012. T. 11, № 3. S. 41–52. EDN TPUBEZ.

31. Struynye gazovydeleniya v akvatorii vneshnego reyda g. Sevastopolya / V. N. Egorov [i dr.] // Naukovі zapiski Ternopіl's'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іm. Volodimira Gnatyuka. Seriya: Bіologіya. 2005. № 4. S. 80–82. EDN ZVRTTX.

32. Levin L. A. Ecology of cold seep sediments: interactions of fauna with flow, chemistry and microbes // Oceanography and Marine Biology. CRC Press, 2005. Vol. 43. R. 1–46.