Россия

Россия

Цель. Цель настоящей работы – численное исследование реакции приповерхностных морских и атмосферных полей в Крымском регионе на вторжение холодного воздуха 22–24 января 2010 г. Методы и результаты. Использовалась совместная мезомасштабная модель море – атмосфера NOW (NEMO-OASIS-WRF) с разрешением 1 км. Воспроизведено взаимодействие набегающего воздушного потока с Крымскими горами во время холодного вторжения, а также рассмотрены основные изменения приповерхностных атмосферных и морских полей, которые произошли в районе Южного берега Крыма за время вторжения холодного воздуха. Показано, что холодное вторжение характеризовалось северо-восточным ветром во всем регионе с максимальными ско-ростями над сушей до 10 м/с и над морем до 20 м/с. Температура поверхности моря в рассмат-риваемом регионе понизилась в основном на ~ –0,5 °С. К югу от полуострова, в области Основ-ного Черноморского течения, локальное понижение температуры поверхности моря составило ~ –1,5 … –1 °С. Отличительной особенностью рассмотренного случая была малая толщина (мень-ше 1 км) набегающего на Крымские горы холодного воздушного потока. На атмосферных про-филях над сушей в предгорной области четко выделяется относительно тонкий холодный при-земный слой с повышенной скоростью ветра и большими значениями частоты устойчивости на его верхней границе. Выводы. Несмотря на свою кратковременность, зимние вторжения холодного воздуха через северную границу Черноморского региона вызывают значительные региональные возмущения в атмосферных и морских полях. Реакция моря на вторжение холодного воздуха заключалась в понижении температуры поверхности моря, которое объясняется сильными потоками явного и скрытого тепла от поверхности моря, а также процессами вовлечения на нижней границе верхне-го квазиоднородного слоя. К югу от Крымского п-ова действовал дополнительный фактор по-нижения температуры – перенос более холодной воды из открытой части моря к берегу, который развился как реакция на усиление вдольберегового северо-восточного ветра над морем. В атмо-сфере на нижних уровнях произошло блокирование набегающего холодного потока прибрежны-ми Крымскими горами. Как следствие, над подветренным склоном гор возникли нисходящие компенсационные потоки, что привело к повышению температуры приповерхностного воздуха на Южном берегу Крыма. Другим следствием блокирования стало то, что холодное гравитаци-онное течение на подветренном склоне Крымских гор не развилось, в отличие от других случаев вторжения холодного воздуха, например, в декабре 2013 г., когда возникла ялтинская бора.

мезомасштабное совместное моделирование, вторжение холодного воздуха, Крымский регион, приповерхностные поля скорости течения в море, приповерхностные поля температуры в море, Черное море

Введение

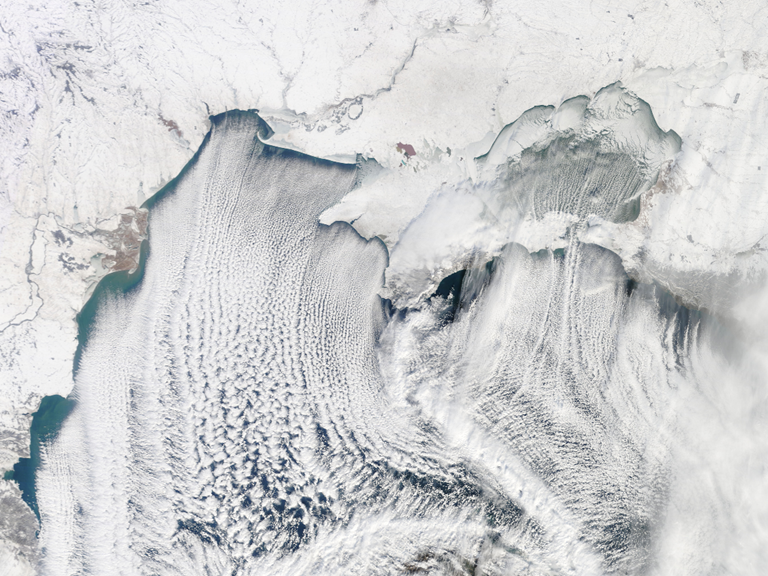

Характерной особенностью местной циркуляции воздуха в Черноморском регионе является вторжение холодного воздуха (ВХВ) зимой через северную границу региона в атмосферный пограничный слой над морем. Это экстремальное явление погоды, которое сопровождается значительным повышением скорости приводного ветра, до 10–15 м/с, и понижением температуры приповерхностного воздуха, до –10 … –15 ℃ [1]. При этом температура поверхности моря составляет около +9 °С. В результате над морем развивается интенсивная облачная конвекция, представленная на спутниковых снимках в виде так называемых облачных «дорожек» (рис. 1).

Р и с. 1. Снимок облачности 25.01.2010 г., полученный при помощи спектрорадиометра MODIS, установленного на спутнике Terra. Источник данных – сайт http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov

F i g. 1. Snapshot of cloudiness on January 25, 2010 obtained using the MODIS spectroradiometer installed on Terra satellite. Data source is website http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov

Эпизоды холодных вторжений в регионе Черного моря в основном вызываются ветром северного и северо-восточного направлений. Синоптические ситуации, приводящие к экстремальному выхолаживанию Черного моря в осенний и зимний периоды года, бывают двух видов. Чаще всего это интенсивный антициклон, располагающийся к северу от Черного моря, на юго-восточной периферии которого формируется северо-восточный поток холодного воздуха с большими скоростями приповерхностного ветра [2]. В других случаях это менее интенсивный антициклон к северу от Черного моря и циклон к югу с центром в Малой Азии. Воздушный поток на юго-восточной периферии антициклона усиливается потоком на северо-западной периферии циклона, и формируется интенсивная новороссийская бора. Это бора фронтального типа, наиболее часто повторяющаяся в холодный период года, при которой выполняются условия развития истинной боры – скорость ветра не менее 15 м/с, температура приповерхностного воздуха не более –10 °С [2, 3].

Результатом холодных вторжений, хотя и относительно непродолжительных (обычно не более 2−3 сут), но достаточно интенсивных, являются изменения характеристик морской среды, хорошо выделяемые на фоне синоптической изменчивости. Отметим, что охлаждение верхнего слоя моря во время холодных вторжений происходит за счет теплопотерь с поверхности, но происходящее при этом перемешивание верхнего слоя имеет другой, неконвективный физический механизм. Процессы взаимодействия в системе море – атмосфера для характерного случая ВХВ были описаны в [4] с помощью совместной численной модели NEMO-WRF. Показано, что, поскольку холодные вторжения характеризуются одновременно и низкими значениями температуры воздуха, и большими скоростями приводного ветра, конвективный тип циркуляции (такой как ячеистая конвекция в приводном слое атмосферы) в море, как правило, не развивается: глубокое проникающее охлаждение верхнего слоя моря при холодных вторжениях в основном связано с турбулентным перемешиванием, вызванным сдвиговой неустойчивостью течений и обрушением ветровых волн [4]. Холодные вторжения, повторяющиеся в зимние периоды года, могут определять температуру приповерхностного слоя в конце сезонного зимнего выхолаживания, таким образом влияя на формирование в Черном море так называемого холодного промежуточного слоя (ХПС) [4]. Во время таких холодных эпизодов в море может произойти значительное заглубление верхнего квазиоднородного слоя (ВКС) вплоть до слияния его с ХПС .

Кроме общего понижения температуры приповерхностного слоя моря, наиболее выраженного в северной прибрежной части, во время ВХВ возникают свои локальные особенности в отдельных районах моря. К ним относится северо-восточный район, где развивается новороссийская бора, оставляющая существенный след в полях температуры и скорости не только атмосферы, но и моря [8, 9]. Вторым районом, в котором ВХВ вызывают характерные возмущения пограничных слоев атмосферы и моря, является Крымский регион, где существенно влияние достаточно высоких Крымских гор. В осенне-зимний период при вторжениях холодного воздуха в области Южного берега Крыма (ЮБК) может развиваться ялтинская бора, аналогичная новороссийской боре [10]. Кроме того, вся циркуляция нижней тропосферы, а следовательно, и поле температуры в области южнее ЮБК также существенно определяются влиянием Крымских гор [11].

В настоящей работе с помощью совместной численной модели море − атмосфера NEMO-WRF будут рассмотрены особенности полей температуры, скорости ветра и приповерхностных течений в Крымском регионе во время вторжений холодного воздуха на примере характерного случая 22–24 января 2010 г. (рис. 1). Этот случай уже был исследован ранее в наших предыдущих работах [1, 4]. С помощью атмосферной модели WRF была воспроизведена структура конвективного пограничного слоя атмосферы над западной частью моря, сформировавшаяся 25 января 2010 г., и показано, что конвекция происходила в квазистационарных, но существенно неоднородных по пространству условиях [1]. Конвективные ячейки в атмосфере обеспечивали достаточно большие потоки явного и скрытого тепла от поверхности моря (до 1000 Вт/м2 в его северо-западной части), что привело к быстрому охлаждению приповерхностного слоя на 1−2 °С [4].

Цель настоящей работы – исследовать с помощью совместной мезомасштабной модели реакцию морских и атмосферных полей в Крымском регионе на характерный случай вторжения холодного воздуха.

Численная модель

Совместная модель море – атмосфера (NOW) [12] состоит из морской модели NEMO , атмосферной негидростатической модели WRF и каплера OASIS (приложение, которое осуществляет обмен данными между NEMO и WRF). При моделировании использовались две расчетные сетки – сетка с разрешением 3 км, которая накрывала все три моря − Черное, Азовское и Мраморное, и вложенная в нее сетка с разрешением 1 км, которая накрывала область (30−36° в. д.; 43–47° с. ш.). Далее в работе рассматриваются результаты моделирования с разрешением 1 км.

Модель NOW была неоднократно описана в наших предыдущих работах (см., напр., [4]), поэтому здесь мы только укажем, что в модели NEMO для параметризации турбулентного обмена использовалась схема GLS k-ε [13]. В этой схеме коэффициенты обмена заданы как функция двух прогностических переменных − турбулентной кинетической энергии k и скорости диссипации турбулентной кинетической энергии ε. Кроме того, в модели NEMO учитывается обрушение поверхностных волн. Для этого используется следующее граничное условие: на поверхности моря значения k и ε рассчитываются как функция от напряжения трения ветра.

Региональные изменения полей скорости и температуры

Изменения параметров верхнего слоя моря. На рис. 1 показан спутниковый снимок исследуемого случая вторжения холодного воздуха. Хорошо видно, что над западной половиной моря поле облачности состоит из протяженных облачных «дорожек», ориентированных по ветру северного направления. Горизонтальный размер облачных структур над морем существенно увеличивается при удалении от наветренного берега (от 1–2 км вблизи берега до ~10 км на расстоянии 300 км от берега). Это характерная особенность поля облачности, формирующегося во время холодного вторжения [14].

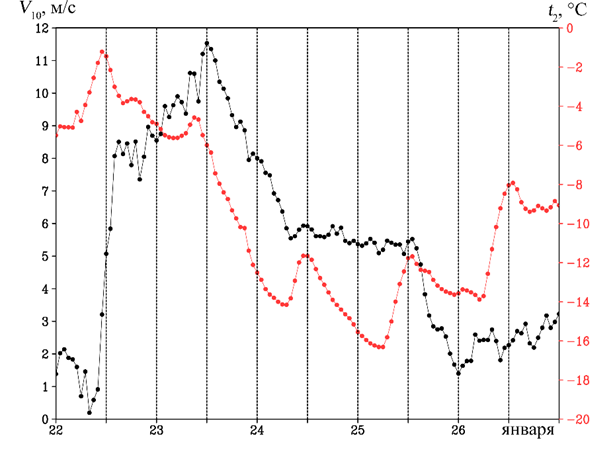

На рис. 2 показано изменение со временем приповерхностной скорости ветра и приповерхностной температуры воздуха в точке 34° в. д., 45° с. ш., расположенной в равнинной центральной части Крыма. Сам эпизод холодного вторжения 22−24 января, продолжавшийся около двух суток (вторая половина 22 января – первая половина 24 января), хорошо представлен повышенными скоростями ветра и сильным понижением приповерхностной температуры воздуха.

Р и с. 2. Изменение со временем скорости ветра на высоте 10 м (черная кривая) и температуры воздуха на высоте 2 м (красная кривая) в точке (34° в. д.; 45° с. ш.) (положение точки отмечено на рис. 3, a)

F i g. 2. Temporal variation of wind speed at the 10 m height (black curve) and air temperature at the 2 m height (red curve) at point 34° E, 45° N (point location is marked in Fig. 3, a)

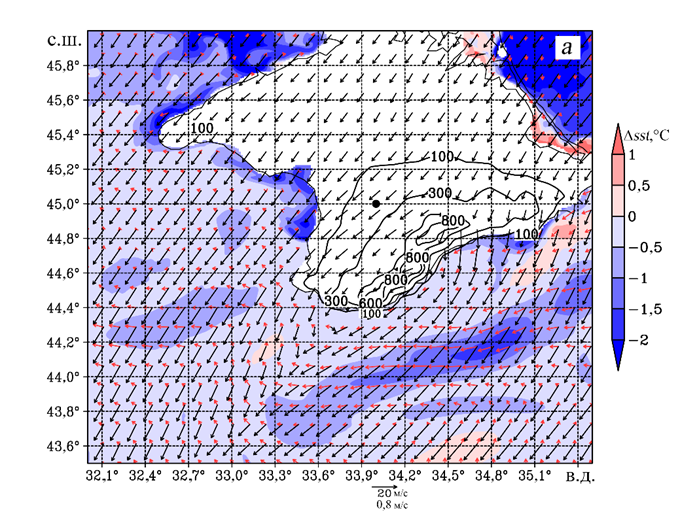

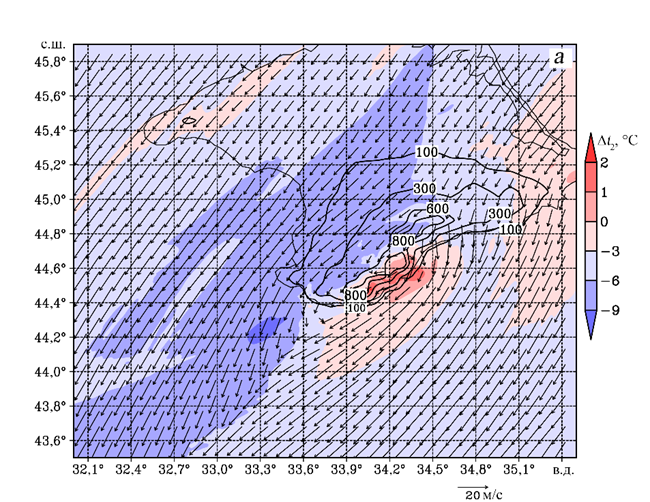

На рис. 3, а показаны поля приповерхностной скорости ветра и приповерхностной скорости течения в 12:00 23 января, когда скорость ветра над сушей была наиболее велика. Видно, что рассматриваемое вторжение холодного воздуха характеризовалось северо-восточным ветром во всем Крымском регионе с максимальными скоростями над сушей до 10 м/с и над морем до 20 м/с. Важным элементом циркуляции вод в Черном море является Основное Черноморское течение (ОЧТ) – круглогодичное циклоническое вдольбереговое течение, достигающее максимального развития в конце зимы [15]. С ОЧТ связаны большие значения скорости течения, до 0,8 м/с, на расстоянии 50−70 км южнее Крыма. Также показана реакция верхнего слоя моря на холодное вторжение − понижение ТПМ, ∆sst, за время вторжения 12:00 22 – 12:00 24 января. Как видно, вне области ОЧТ ∆sst, за исключением прибрежных областей, составило ~ –0,5 °С. Принимая толщину ВКС равной 40 м, получим оценку суммарного (явный + скрытый) потока тепла Q = ∆sst∙ρ∙Cp∙H/(48 ч), где ρ = 1025 кг/м3 и Cp = 3900 Дж/(кг·°С) – плотность и удельная теплоемкость морской воды соответственно; H – толщина ВКС; Q равен ~ 500 Вт/м2, что близко к модельным данным.

Р и с. 3. Изменение ТПМ (∆sst, °С) между 12:00 22 января и 12:00 24 января, приповерхностное поле скорости ветра (черные стрелки) и приповерхностное поле скорости течения (красные стрелки) в 12:00 23 января, изолиниями показана высота рельефа (м) (a); поле ТПМ в 12:00 22 января, а также изменение приповерхностного поля скорости течения между 12:00 22 января и 00:00 23 января (b)

F i g. 3. Change in SST (∆sst, °C) between 12:00, January 22 and 12:00, January 24, near-surface wind speed field (black arrows) and near-surface current velocity field (red arrows) at 12:00, January 23, relief height (m) is shown by isolines (a); SST field at 12:00, January 22, and change in the near-surface current velocity field between 12:00, January 22 and 00:00, January 23 (b)

К югу от полуострова выделяется область повышенных по модулю отрицательных значений ∆sst в диапазоне –1,5 … –1 °С, происхождение которой поясняет рис. 3, b. На этом рисунке для небольшой выделенной области возле юго-восточного побережья Крыма показано поле ТПМ в начале холодного вторжения, а также изменение приповерхностного поля скорости течения за первые 12 ч вторжения. Видно, что поле ТПМ в рассматриваемой области отличалось сильной пространственной неоднородностью: вблизи берега находилась относительно теплая вода с температурой 9−10 °С, а на удалении от берега – более холодная вода с температурой, меньшей на 1–1,5 °С. Также видно, что после начала ВХВ в море возник направленный к берегу экмановский перенос со скоростями до 0,2 м/с − реакция на резкое усиление вдольберегового северо-восточного ветра. Это привело к дополнительному, адвективному понижению ТПМ вблизи юго-восточного побережья.

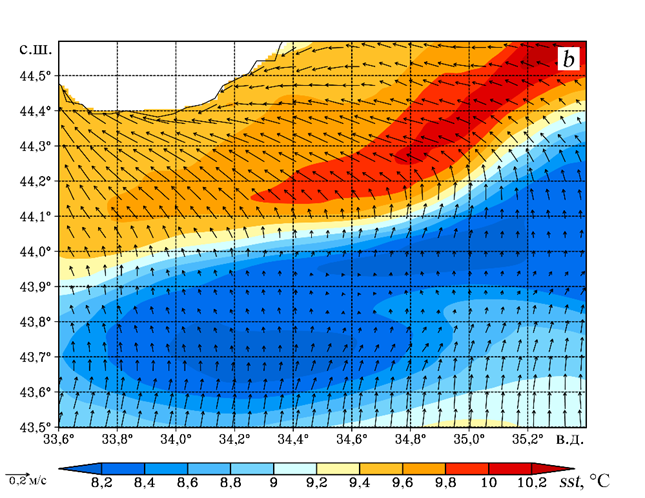

Вертикальная структура полей скорости и температуры в море на меридиональном разрезе вдоль 34,55° в. д. представлена на рис. 4. Показано поле температуры на начало холодного вторжения, а также ее изменение за время вторжения. Хорошо видна тенденция заглубления ВКС по мере приближения к берегу: толщина ВКС увеличивается в 2 раза, от 30 до 60 м. Понижение температуры, ∆t, в области ОЧТ (44,0–44,3° с. ш.) достигает –1,4 °С.

Р и с. 4. Вертикальная структура морских полей на меридиональном разрезе по 34,55° в. д.: температура моря (цвет) в 12:00 22 января, а также изменение температуры моря (изолинии) между 12:00 22 января и 12:00 24 января

F i g. 4. Vertical structure of sea fields at meridional section along 34.55° E: sea temperature (color) at 12:00, January 22, and change in sea temperature (isolines) between 12:00, January 22 and 12:00, January 24

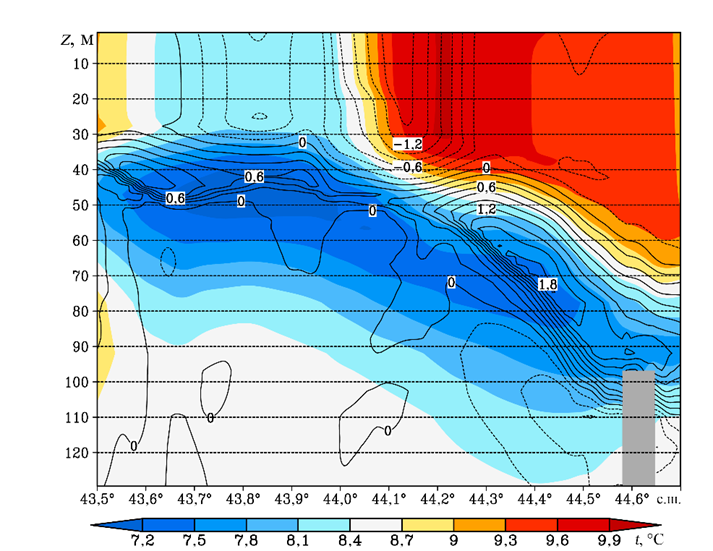

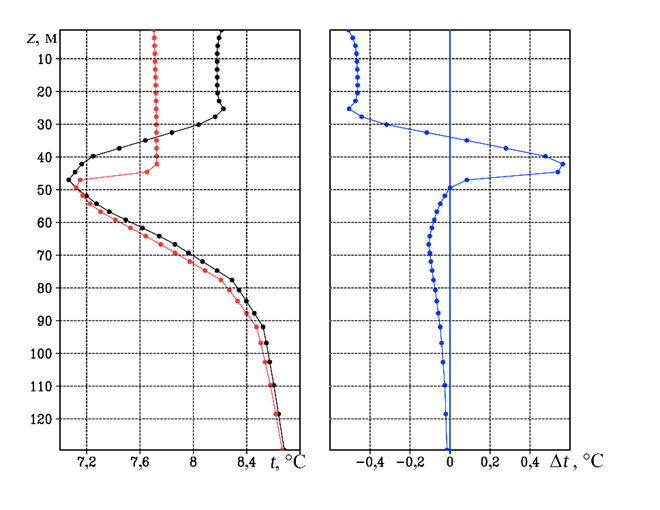

Вертикальные профили температуры в верхнем слое моря в начале и конце холодного вторжения, а также изменения температуры за время вторжения показаны на рис. 5. Виден холодный промежуточный слой с минимальной температурой на глубине ~ 50 м. Реакция верхнего слоя моря состояла в охлаждении и заглублении ВКС. За время холодного вторжения температура ВКС понизилась на ~ 0,5 °C, а толщина увеличилась с 25 до 40 м, при этом соответственно уменьшилась толщина ХПС. Физические причины этих изменений известны – это турбулентное перемешивание ВКС за счет сдвиговой неустойчивости течений и обрушения ветровых волн, а также его охлаждение за счет потоков явного и скрытого тепла от поверхности моря и вовлечения более холодной воды из ХПС [4, 16].

Р и с. 5. Вертикальные профили температуры моря в 12:00 22 января (черная кривая), в 12:00 24 января (красная кривая), а также изменение температуры моря (голубая кривая) между 12:00 22 января и 12:00 24 января в точке (34,2° в. д.; 43,8° с. ш.)

F i g. 5. Vertical profiles of sea temperature at 12:00, January 22 (black curve), 12:00, January 24 (red curve), as well as change in sea temperature (blue curve) between 12:00, January 22 and 12:00, January 24 at point (34.2° E and 43.8° N)

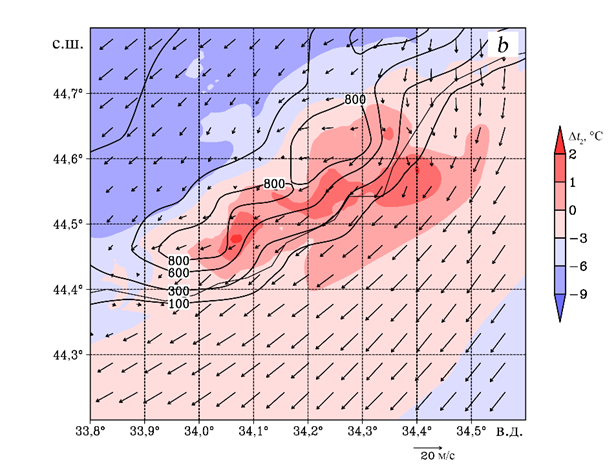

Изменения характеристик атмосферы. На рис. 6 показаны поля скорости приповерхностного ветра на высоте 10 м в начале холодного вторжения, а также изменение температуры приповерхностного воздуха за время вторжения в Крымском регионе. Отметим, что изменения скорости ветра за время вторжения в одной из точек Крыма были показаны ранее на рис. 2. Не обсуждая общую картину изменений приповерхностной температуры, которая связана с синоптической структурой метеорологических полей, рассмотрим особенности, характерные для Крымского региона, в котором расположены достаточно высокие прибрежные горы, влияющие на атмосферную и морскую циркуляцию. Прежде всего, отметим различие изменений температуры в наветренной северо-западной и подветренной юго-восточной областях гор. В первой из них в ходе холодного вторжения температура воздуха понизилась, а во второй, наоборот, повысилась. Такая особенность связана с физическим процессом обтекания гор устойчиво стратифицированным воздушным потоком.

Р и с. 6. Изменение температуры приповерхностного воздуха (∆t2, °С) между 00:00 23 января и 00:00 24 января, а также приповерхностное поле ветра (черные стрелки) в 12:00 23 января, изолиниями показана высота рельефа (м) (a); на фрагменте b в большем масштабе показана область (33,8−34,6 в. д.; 44,2−44,8 с. ш.)

F i g. 6. Change in near-surface air temperature (∆t2, °C) between 00:00, January 23 and 00:00, January 24, as well as near-surface wind field (black arrows) at 12:00, January 23; relief height (m) is shown by isolines (a); area (33.8−34.6° E, 44.2−44.8° N) highlighted by a rectangle in fragment a, is shown on fragment b on a larger scale

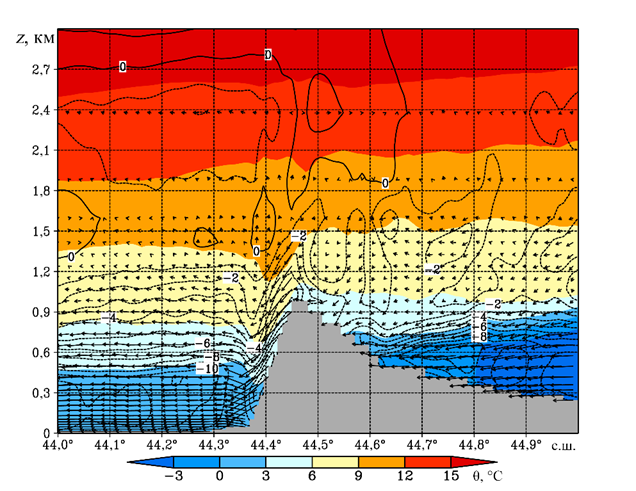

Для пояснения этого на рис. 7 приведены вертикальная структура поля потенциальной температуры и изолинии скорости ветра на меридиональном разрезе по 34° в. д. Механизм обтекания потоком воздуха препятствия в виде гор определяется вертикальной структурой поля плотности и скорости потока.

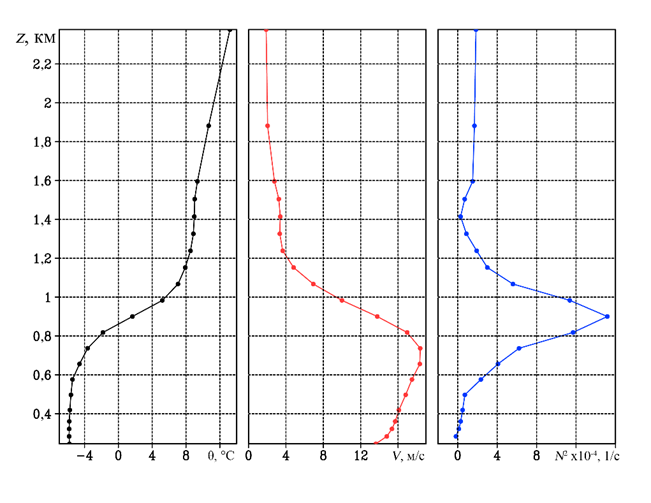

Для нашего случая вертикальные профили скорости ветра V и частоты устойчивости N2 (равной – (g/ρ)∙(Δρ/Δz), где g − ускорение силы тяжести; ρ – плотность воздуха; z – высота) приведены на рис. 8 для точки в равнинной области суши (34° в. д., 45° с. ш.). Важнейшей особенностью вертикальной структуры поля плотности и, как следствие, частоты устойчивости N, определяющей основные свойства нашего случая вторжения, является сильная устойчивость нижнего слоя атмосферы на высотах, сравнимых с высотой горного хребта. Результатом этого является эффект блокирования потока воздуха над наветренным склоном гор. Как известно, холодный устойчиво стратифицированный воздух при обтекании горного хребта не может подняться выше высоты h, равной V/N [17, 18]. В нашем случае эффект блокирования холодного воздуха на наветренном склоне гор хорошо виден в пересечении изолиний скорости с наветренным склоном гор и концентрации холодного воздуха в области наветренного склона (рис. 7). Отметим, что при рассмотрении полей скорости и температуры вдоль меридионального сечения (такого, как на рис. 7) необходимо учитывать трехмерные особенности эффектов обтекания гор: хребет Крымских гор нельзя считать двумерным препятствием (длина Крымских гор лишь в ~ 3 раза превышает ширину), а направление ветра не строго северное и меняется, хотя и незначительно, по высоте в нижнем километровом слое.

Р и с. 7. Вертикальная структура полей потенциальной температуры θ (°С, цвет) и скорости ветра (м/с, изолинии) на меридиональном разрезе по 34° в. д. в 12:00 23 января 2010 г. Направление скорости в плоскости разреза показано стрелками, для наглядности вертикальная компонента скорости увеличена в 10 раз

F i g. 7. Vertical structure of potential temperature θ (°C, color) and wind speed (m/s, isolines) fields on the meridional section along 34° E at 12:00 on January 23, 2010. Speed direction in the section plane is shown by arrows; for clarity, speed vertical component is enlarged by 10 times

В результате можно считать, что блокирование потока воздуха Крымскими горами было частичным – поток обтекал горный хребет с обеих сторон, северный ветер в предгорной области менял направление на северо-восточное. Тем не менее на рис. 6 и 7 хорошо виден эффект повышения температуры в прибрежной области ЮБК. На рис. 6, b он представлен локальной областью повышенных значений приповерхностной температуры, t2, и малых скоростей приповерхностного ветра. Как известно, повышенные значения потенциальной температуры и температуры t2 над подветренным склоном являются следствием частичного блокирования потока воздуха горным хребтом, при котором приповерхностный воздух над подветренным склоном замещается потенциально более теплым воздухом с бóльших высот [10]. Климатический эффект такого механизма − формирование локальной теплой области над ЮБК в зимний период – отмечен в [2].

Р и с. 8. Вертикальные профили в точке (34° в. д.; 45° с. ш.) в 12:00 23 января 2010 г.: потенциальной температуры (черная кривая), меридиональной скорости ветра (красная кривая) и частоты устойчивости (голубая кривая)

F i g. 8. Vertical profiles of potential temperature (black curve), meridional wind speed (red curve), and buoyancy frequency (blue curve) at point (34° E; 45° N) at 12:00 on January 23, 2010

Таким образом, отличительной особенностью рассматриваемого случая ВХВ в январе 2010 г. являлась двухслойная вертикальная структура тропосферы, хорошо представленная на рис. 8 профилями температуры и частоты устойчивости в предгорной равнинной части Крыма. Аномально холодный воздух занимал лишь нижнюю часть тропосферы до высоты ~ 0,8 км. Выше этого уровня скорость ветра с высотой быстро уменьшалась до фонового значения 3 м/с, а частота устойчивости достигала 0,0015 1/с. Такой низкотропосферный характер воздушного потока отличает его от вторжений холодного воздуха в северо-восточной части моря, как это часто происходит во время действия новороссийской боры [3] или, например, в случае действия ялтинской боры, рассмотренном в [10]. Таким образом, отсутствие развития сильного склонового ветра типа боры в области ЮБК в рассматриваемом примере является характерной особенностью этого вторжения в Крымском регионе.

Заключение

Несмотря на свою кратковременность, зимние вторжения холодного воздуха через северную границу Черноморского региона вызывают значительные региональные возмущения в атмосферных и морских полях (такие как сильная конвективная неустойчивость в приводном слое атмосферы над морем, проявляющаяся в виде облачных «дорожек» на спутниковых снимках, резкое выхолаживание верхнего слоя моря), а в некоторых случаях могут приводить к развитию новороссийской и ялтинской боры.

В настоящей работе при помощи совместной модели с разрешением 1 км воспроизведено взаимодействие набегающего воздушного потока с Крымскими горами во время холодного вторжения в январе 2010 г. Рассмотрены основные изменения приповерхностных атмосферных и морских полей, которые произошли в районе ЮБК за время ВХВ.

Показано, что вне зоны действия ОЧТ понижение ТПМ объясняется сильными потоками явного и скрытого тепла от поверхности моря, а также процессами вовлечения на нижней границе ВКС. Кроме того, показано, что к югу от Крымского п-ова действовал дополнительный фактор понижения ТПМ – перенос более холодной воды из открытой части моря к берегу, который развился как реакция на появление сильного вдольберегового северо-восточного ветра над морем.

Отличительной особенностью рассмотренного случая является малая толщина (менее 1 км) набегающего холодного потока воздуха. На атмосферных профилях над сушей в предгорной области четко выделяется относительно тонкий холодный приземный слой с повышенной скоростью ветра и большими значениями частоты устойчивости на его верхней границе. Как следствие, в результате блокирования набегающего воздушного потока над подветренным склоном Крымских гор и ЮБК сформировалась область с повышенной приповерхностной температурой воздуха по сравнению с температурой в предгорной равнинной области Крыма, а гравитационное течение типа новороссийской боры не достигло таких значительных скоростей, как во время вторжения холодного воздуха в декабре 2013 г.

1. Ефимов В. В., Яровая Д. А. Численное моделирование конвекции в атмосфере при втор-жении холодного воздуха над Черным морем // Известия Российской академии наук. Фи-зика атмосферы и океана. 2014. Т. 50, № 6. С. 692–703. EDN SYYYLX. https://doi.org/10.7868/S0002351514060078

2. Ефимов В. В., Савченко А. О., Анисимов А. Е. Особенности теплообмена Черного моря с атмосферой в осенне-зимний период // Морской гидрофизический журнал. 2014. № 6. С. 71−81. EDN TECBAN.

3. Ефимов В. В., Комаровская О. И., Баянкина Т. М. Временные характеристики и синоп-тические условия образования экстремальной Новороссийской боры // Морской гидро-физический журнал. 2019. Т. 35, № 5. С. 409–422. EDN XAHKNF. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2019-5-409-422

4. Ефимов В. В., Яровая Д. А., Комаровская О. И. Глубокое проникающее охлаждение в Черном море как реакция на вторжения холодного воздуха в зимний период // Изве-стия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана. 2024. Т. 60, № 5. С. 667–679. EDN HXUCPE. https://doi.org/10.31857/S0002351524050081

5. Оценка влияния зимнего атмосферного форсинга на изменчивость термохалинных ха-рактеристик деятельного слоя Черного моря / В. Б. Пиотух [и др.] // Современные про-блемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2009. Вып. 6, т. 1. С. 442–450.

6. Баянкина Т. М., Сизов А. А., Юровский А. В. О роли холодных вторжений в формирова-нии аномалии зимней поверхностной температуры Черного моря // Процессы в геосре-дах. 2017. № 3. С. 565–572. EDN ZMQSHL.

7. Сизов А. А., Баянкина Т. М. Особенность формирования температуры верхнего слоя Черного моря во время холодного вторжения // Доклады академии наук. 2019. Т. 487, № 4. С. 443–447. EDN RQYGBS. https://doi.org/10.31857/S0869-56524874443-447

8. Гавриков А. В., Иванов А. Ю. Аномально сильная бора на Черном море: наблюдение из космоса и численное моделирование // Известия Российской академии наук. Физика ат-мосферы и океана. 2015. Т. 51, № 5. С. 615–626. EDN UIMEYB. https://doi.org/10.7868/S0002351515050053

9. Иванов А. Ю. Новороссийская бора: взгляд из космоса // Исследование Земли из космо-са. 2008. № 2. С. 68–83. EDN IJUSSB.

10. Ефимов В. В., Комаровская О. И. Пространственно-временная структура ялтинской бо-ры // Морской гидрофизический журнал. 2015. № 3. С. 3–14. EDN VDUWCV. https://doi.org/10.22449/0233-7584-2015-3-3-14

11. Ефимов В. В., Комаровская О. И. Возмущения, вносимые Крымскими горами в поля скорости ветра // Морской гидрофизический журнал. 2019. Т. 35, № 2. С. 134–146. EDN WEALEB. https://doi.org/10.22449/1573-160X-2019-2-123-134

12. The NOW regional coupled model: Application to the tropical Indian Ocean climate and tropical cyclone activity / G. Samson [et al.] // Journal of Advances in Modeling Earth Systems. 2014. Vol. 6, iss. 3. P. 700–722. https://doi.org/10.1002/2014ms000324

13. Umlauf L., Burchard H. A generic length-scale equation for geophysical turbulence models // Journal of Marine Research. 2003. Vol. 61, iss. 2. P. 235–265. https://doi.org/10.1357/002224003322005087

14. Melfi S. H., Palm S. P. Estimating the Orientation and Spacing of Midlatitude Linear Convective Boundary Layer Features: Cloud Streets // Journal of the Atmospheric Sciences. 2012. Vol. 69, iss. 1. P. 352–364. https://doi.org/10.1175/jas-d-11-070.1

15. Иванов В. А., Белокопытов В. Н. Океанография Черного моря. Севастополь : Морской гидрофизический институт, 2011. 212 с. EDN XPERZR.

16. Формирование прибрежного течения в Черном море из-за пространственно-неоднородного ветрового воздействия на верхний квазиоднородный слой / А. Г. Зацепин [и др.] // Океанология. 2008. Т. 48, № 2. С. 176–192. EDN IJKJEJ.

17. Гилл А. Динамика атмосферы и океана. В 2-х т. Т. 1. Перевод с английского. Москва : Мир, 1986. 396 с.

18. Lin Y.-L. Mesoscale Dynamics. Cambridge : Cambr