Россия

Цель. Впервые представить новый способ определения спектрального поглощения света взвесью и растворенным органическим веществом непосредственно в морской воде без ее предваритель-ного сгущения до суспензии, а также без осаждения взвеси на подложку фильтрова-нием – цель настоящей работы. Методы и результаты. Предложен новый способ определения поглощения света примесями морской воды, основанный на использовании двух отражающих двустенных конусных кювет большой длины (соединенных с интегрирующей сферой), собранных по оптической схеме двух-лучевого дифференциального спектрофотометра. Обе кюветы идентичные, в виде тонкостенных кварцевых конусов, коаксиально вложенных внутрь внешних таких же конусов, но с зеркальным покрытием. В случае, когда в измерительный канал помещена морская вода, а в опорный для сравнения – оптически чистая вода, будет определяться только суммарное об-щее поглощение взвесью и окрашенным растворенным органическим веществом. Для определе-ния поглощения света отдельно только взвесью в морской воде необходимо в опорную кювету залить фильтрат той же морской воды, пропущенный через фильтр с порами 0,2 мкм. Фильтрат морской воды, помещенный в измерительный канал и сравниваемый с оптически чистой водой в опорном канале, позволяет определить спектр поглощения растворенным органическим веще-ством в исходной морской воде. Выводы. Впервые предложено спектральные свойства поглощения света взвесью определять в естественном состоянии непосредственно в водной среде путем существенного увеличения чувствительности при условии полного сбора всех рассеянных лучей на приемном устройстве. Это достигнуто способом, основанным на применении двустенных конических кювет из квар-цевого стекла, обладающих свойством увеличивать угол отражения на величину угла при вер-шине конуса при каждом последующем отражении. Поэтому объединение конических кювет в оптическую схему двухлучевого дифференциального фотометра с интегрирующей сферой позволяет получать корректные данные, не требующие введения поправок на влияние рассеян-ных лучей. Применение принципа работы двухлучевого дифференциального спектрофотометра дает возможность проводить спектральный анализ оптических свойств поглощения различных компонентов взвеси отдельно от всех других веществ и от свойств самой морской воды, в кото-рой они находятся.

частицы взвеси, растворенное органическое вещество, поглощение света, рассеивающая среда, полное внутреннее отражение, двустенная конусная кювета, угол рассеяния

Введение

Распространение естественного солнечного света в океане определяется закономерностями его проникновения в водную среду и зависит в основном от суммарных свойств спектрального поглощения и рассеяния самой водой, взвесью и растворенным органическим веществом (РОВ). По этой причине оптические свойства взвеси и примесей в морской воде значительно влияют на трансформацию светового поля и его спектральные свойства по мере проникновения света в глубину океана. Избирательное спектральное поглощение света взвесью и РОВ запускает в океане также реакцию фотосинтеза, влияющую на глобальный круговорот углекислого газа и экологическое состояние акваторий. По оптическим свойствам примесей в воде можно получить весьма важную информацию о таксономическом составе и размерной структуре сообществ фитопланктона, а также о влиянии пигментов в клетках водорослей на фотосинтез и теплопередачу [1–3]. Точные количественные данные о спектральном поглощении и рассеянии света взвесью и РОВ необходимы для параметризации уравнений переноса излучения в биооптических экологических моделях океана [4].

Частицы взвеси в морской воде подразделяются на взвешенные, являющиеся в основном клетками различных видов фитопланктона, и тонущие, состоящие из минеральных твердых частиц и детрита. Из всех оптических свойств взвеси спектральные особенности поглощения пигментами фитопланктона представляют отдельный интерес для изучения многих океанологических, биологических и биогеохимических процессов в океане, поскольку они оказывают решающее влияние на первичную продукцию и жизнедеятельность морских организмов [5]. Тонущая компонента взвеси в виде не водорослевых твердых частиц участвует в обмене между поверхностными водами и большими глубинами океана и состоит из неживых органических и минеральных частиц, а также гетеротрофных микроорганизмов. Микробные популяции, ответственные за реминерализацию тонущих частиц, с большей вероятностью свободно живут в толще воды и в процессе медленного оседания в морской воде доставляют на глубину вещества, необходимые для жизнедеятельности обитающих там организмов [6].

Окрашенное РОВ, называемое также желтым веществом, представляет собой совокупность веществ, сильно поглощающих коротковолновую часть света в воде. К этому классу веществ относят все примеси в морской воде, проникающие через фильтр с размером пор 0,2 мкм, их доля в океане составляет ~ 10–90% [7]. Избирательное сильное поглощение ультрафиолетового и синего излучения способствует водной фотохимии с важными последствиями для биогеохимических процессов, влияющих на круговорот углерода. По характерным признакам спектрального поглощения РОВ можно также судить о его составе и изменчивости концентрации в океане. Точное знание формы кривой спектральной зависимости поглощения света необходимо для моделирования роли РОВ во многих из этих процессов. В полуаналитических моделях цвета океана поглощение света фитопланктоном и другими взвешенными частицами находят, используя экстраполяцию поглощения РОВ из синей области в остальную часть видимого диапазона [8].

Оптические свойства поглощения света в природных водах очень изменчивы, поэтому необходимо регулярно проводить комплексные междисциплинарные исследования по направлениям оптики океана, биофизики и биогеохимии в морских экспедициях на научно-исследовательских судах, океанографических платформах и других плавсредствах. Глобальные исследования с привлечением данных со спутников стали возможными благодаря тому, что спектральные особенности восходящего из океана излучения, наблюдаемые в виде цвета, зависят от наличия в воде светопоглощающих примесей. Это восходящее излучение доступно для дистанционного зондирования водного поверхностного слоя и может дать информацию о глобальном распределении компонентов взвеси и окрашенного РОВ по спутниковым снимкам цвета океана [9, 10]. Для верификации данных космических сканеров цвета необходимо на уровне поверхности океана проводить подспутниковые определения спектрального показателя поглощения различных компонентов взвеси, в особенности клеток фитопланктона и цианобактерий, с максимально возможной точностью и высоким спектральным разрешением. Это выделение поглощения планктонных клеток оправдано тем, что пигменты в фитопланктоне имеют уникальные индивидуальные спектральные особенности, в то время как спектры поглощения минеральными частицами и РОВ демонстрируют в большинстве случаев простой монотонный спад с увеличением длины волны. Очевидно, что дальнейшие достижения в области биооптики и оптической океанографии верхнего слоя океана могут существенно возрастать от внедрения принципиально новых подходов к определению поглощения света в морской воде взвесью и РОВ с высокой точностью, которая необходима для улучшения моделей переноса светового излучения в море.

Цель настоящей работы – продемонстрировать новый способ определения спектрального поглощения света примесями морской воды и обосновать его высокую точность.

Материалы и методы определения поглощения света примесями

морской воды

Прямые определения спектральных показателей общего поглощения взвесью и окрашенным РОВ проводятся на основе измерений проб морской воды, изъятых из разных глубин океана. Преимуществом такой методики является то, что она позволяет обеспечить стабильность свойств среды, осуществлять предварительную подготовку изъятых из моря проб воды для создания сгущенных суспензий с заданными характеристиками и увеличивать концентрацию частиц на фильтре-подложке фильтрованием. Главный же недостаток методики состоит в невозможности изучать тонкую структуру пространственных и вертикальных распределений оптических свойств морских вод вследствие дискретности выборок.

Наиболее распространенный метод определения спектрального поглощения света частицами взвеси заключается в фильтровании пробы морской воды для осаждения твердых частиц на бумажный фильтр, выступающий в качестве подложки, с последующим измерением поглощения на спектрофотометре. Это метод фильтрующей подложки, или количественной фильтрации. Он применяется в трех конфигурациях: пропускания направленного света через фильтр [11]; освещения фильтра прямым светом и измерения отражения от фильтра [12]; помещения фильтра внутрь интегрирующей сферы, в результате чего он освещается прямым и диффузным световым потоком [13]. Конфигурация с пропусканием наиболее проста в применении, но получаемые результаты в наибольшей степени искажаются вследствие потерь рассеянных лучей, поэтому такой способ не позволяет количественно оценивать значимые ошибки в определении поглощения света взвесью. Конфигурация пропускания с отражением в значительной степени обходит эти ограничения, но этот метод более трудоемкий и редко используется в повседневной практике. Конфигурация с облучением фильтра-подложки внутри интегрирующей сферы является наиболее предпочтительной, поскольку позволяет избежать множественные источники ошибок в измерениях в результате потерь рассеянного излучения [14].

В дополнение к определению общего поглощения всеми органическими частицами взвеси метод количественной фильтрации обеспечивает возможность экспериментального определения поглощения отдельно для клеток фитопланктона и частиц детрита. Это разделение обычно выполняется путем обработки фильтра-образца органическим растворителем или отбеливающим агентом для извлечения или отбеливания пигментов, присутствующих в клет-ках фитопланктона [15, 16].

По мере совершенствования технологии измерений, включая внедрение методов с применением интегрирующих сфер, недостатки количественной фильтрации нивелируются устранением методических экспериментальных неопределенностей в измерениях поглощения. Метод измерения спектрального поглощения света на фильтре внутри интегрирующей сферы дает лучшие результаты по сравнению с другими измерениями, но при этом получаемые с его использованием данные тоже требуют коррекции на влияние многократного прохождения света через частицы взвеси. Было показано, что этот метод практически не зависит от сильного рассеяния твердыми частицами взвеси и обеспечивает приемлемую чувствительность, хотя имеет и некоторые ограничения. Одним из главных ограничений является достаточно сложная и трудоемкая процедура измерений и невозможность разделения поглощения клетками фитопланктона, детритом и минеральными частицами [17].

Более перспективными оказались методы определения спектральных характеристик поглощения морских вод, в которых отобранная в исследуемых акваториях из разных горизонтов морская вода без предварительной подготовки заливается в сферическую кварцевую колбу, обложенную по всей внешней поверхности диффузно отражающим флуорилоном (Fluorilon 99-W™) с очень высоким коэффициентом отражения. Тщательный анализ показал, что при соответствующей градуировке по эталонному водному раствору этим методом можно получать вполне удовлетворительные данные по спектрам поглощения света морских вод. Спектры поглощения света взвешенными в воде частицами по этому методу рассчитываются как разность между измеренными спектральными значениями показателя поглощения морской водой и водой после ее фильтрации через фильтр с размером пор 0,4 мкм [18].

Основным источником ошибок всех методов определения поглощения света являются так называемые факторы удлинения пути рассеянных лучей и смещения нулевого уровня поглощения. Фактор удлинения пути связан с увеличением расстояния, по которому фотоны проходят через фильтр с осажденными на нем частицами взвеси, в результате чего происходит завышение измеренного показателя поглощения. Большинство исследований, посвященных определению коррекции этих факторов, были выполнены с помощью метода пропускания света через фильтр-подложку на стандартном спектрофотометре, но фактор увеличения длины пути оказался непостоянным в различных исследованиях и зависел от типа образца [19, 20]. По этой причине данные должны быть скорректированы для получения количественных показателей поглощения путем применения заранее определенного коэффициента увеличения длины пути рассеянных лучей, который определяется как отношение оптической к геометрической длине [21].

Поправка на фактор усиления длины пути обычно выводится из экспериментов с культурами водорослей и рассчитывается как отношение оптической плотности фильтра с частицами взвеси к оптической плотности той же взвеси в разбавленной суспензии с установлением функциональной зависимости, которая впоследствии может быть применена к полевым образцам [22].

Тем не менее всесторонний анализ различных экспериментальных и аналитических методов, проведенный с целью получения надежных оценок ошибок в определении поглощения частицами взвеси, показал большую изменчивость между различными подходами для различных типов вод [23]. В связи с этим существующие в настоящее время методы определения поглощения взвесью и пигментами фитопланктона не позволяют однозначно выбрать какой-либо из них для применений в оптической океанографии.

Новый способ определения поглощения света примесями

непосредственно в морской воде

Морская вода является слабо поглощающей рассеивающей средой с концентрациями взвеси и примесей, позволяющими пучку света проходить значительные расстояния с однократным рассеянием. Однократное рассеяние, заключающееся в том, чтобы рассеивающие частицы находились не слишком близко друг к другу и были разделены не менее чем их тремя радиусами, является основным необходимым условием для правильного определения оптических свойств рассеивающей среды [24]. Это условие означает, что оптические свойства взвесей и примесей в морской воде необходимо определять в естественном состоянии без каких-либо процедур по концентрированию или сгущению. В применяющихся в настоящее время методах определения поглощения в суспензиях и фильтрах-подложках условие однократного рассеяния не выполняется, и приходится вводить не совсем достоверные поправки в получаемые данные. Поэтому они не могут в полной мере удовлетворять современным условиям при решении широкого круга задач биооптики в океанологии и лимнологии. Необходимы совершенно иные подходы к определению поглощения света взвесью и РОВ, лишенные перечисленных выше недостатков и не требующие введения теоретических и экспериментальных численных поправок в конечный результат. Для определения поглощения света непосредственно в естественной морской воде, без ее предварительного сгущения до суспензии или концентрирования фильтрацией, потребуется увеличить чувствительность в десятки раз и при этом обеспечить полный сбор всех рассеянных лучей на приемном устройстве.

Такой новый способ предложен нами на основе использования разработанных ранее отражающих двустенных конусных кювет большой длины [25], соединенных с интегрирующей сферой и собранных по оптической схеме двухлучевого дифференциального спектрофотометра. Способ включает расположение измерительной и опорной конических отражающих кювет вне интегрирующей сферы непосредственно перед ее входными отверстиями так, чтобы внутрь сферы попадали все выходящие из кювет лучи. В измерительную кювету помещается исследуемая морская вода, а в опорную кювету для сравнения – особо чистая вода без всяких примесей или отфильтрованная от взвеси морская вода с РОВ. В новом способе чувствительность увеличена во много раз при применении удлиненных конических кювет с расходящимися на угол конуса пучками света, что может позволить определять спектральное поглощение света в большем диапазоне прозрачности морских вод. Дополнительное увеличение чувствительности достигнуто существенным уменьшением инструментальной погрешности за счет применения оптической схемы двухлучевого дифференциального спектрофотометра. Обе кюветы идентичные и представляют собой коаксиально вложенные друг в друга тонкостенные кварцевые конусы, которые в итоге образуют своеобразные двустенные конусные кюветы. Небольшой воздушный зазор между стенками в кюветах служит для обеспечения на внутренней стенке полного внутреннего отражения, а на внешней – возможности нанесения устойчивого на воздухе многослойного зеркального покрытия с очень высоким отражающим коэффициентом. Конусные кюветы примечательны тем, что отражающиеся от стенок лучи увеличивают угол отражения на величину угла при вершине конуса при каждом акте отражения. Благодаря использованию этого свойства конусных кювет в новом способе определения спектрального поглощения света взвесью и РОВ достигаются следующие преимущества и выявляются новые фотометрические свойства:

– существенное увеличение чувствительности определения спектрального поглощения света примесями в широком диапазоне изменений прозрачности морских вод;

– возможность проведения спектрального определения поглощения света взвесью в естественной морской воде без сгущения до суспензий или кон-центрирования фильтрованием;

– минимизация ошибок от сильного влияния рассеяния на результаты определения поглощения света примесями в морской воде;

– устранение влияния на величину поглощения взаимопроникновения диффузного излучения сферы в двустенную конусную кювету и обратно.

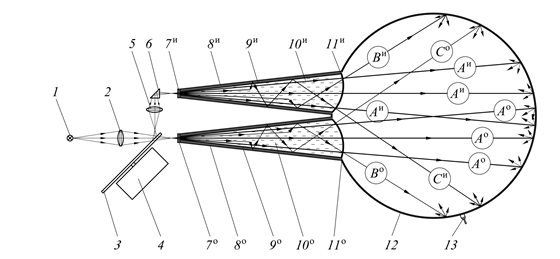

Оптическая схема двухлучевого дифференциального спектрофотометра для определения поглощения света взвесью и РОВ непосредственно в морской воде в естественном состоянии без каких-либо процедур по концентрированию или сгущению показана на рис. 1. Схема двухлучевая, состоит из двух каналов, измерительного и опорного (индексы и и о соответственно). Каналы идентичные и имеют на рис. 1 одни и те же как числовые обозначения элементов двустенных конусных кювет, так и буквенные для обозначения хода лучей.

Р и с. 1. Схема определения спектрального поглощения света взвесью и РОВ в морской воде: 1 – источник света; 2 – объектив источника света; 3 – вращающийся зеркальный диск с вырезами; 4 – электродвигатель; 5 – объектив измерительного пучка; 6 – прямоугольная призма; 7и-7о – входные иллюминаторы; 8и-8о – внешние конусные отражатели с зеркальным покрытием; 9и-9о – конусные кварцевые кюветы, обеспечивающие полное внутреннее отражение рассеянных лучей в прямом направлении; 10и-10о – измерительная и опорная среды; 11и-11о – выходные иллюминаторы; 12 – интегрирующая сфера; 13 – приемный световод спектрометра; Аи-Ао – ослабленные в результате поглощения в среде прямые лучи, прошедшие сквозь измерительную и опорную кюветы; Ви-Bо – лучи, рассеянные в области углов полного внутреннего отражения кварцевой кюветы; Си-Со – рассеянные под большими углами лучи за пределами углов полного внутреннего отражения

F i g. 1. Scheme for determining the light spectral absorption by suspended matter and DOM in seawater: 1 – light source; 2 – light source lens; 3 – rotating mirror disk with notches; 4 – electric motor; 5 – measuring beam objective; 6 – rectangular prism; 7и-7о – entrance illuminators; 8и-8о – external conical reflectors with mirror coating; 9и-9о – conical quartz cuvettes providing total internal reflection of scattered rays in forward direction; 10и-10о – measuring and reference mediums; 11и-11о – output illuminators; 12 – integrating sphere; 13 – receiving light guide of spectrometer; Аи-Ао – direct rays that weakened as a result of absorption in the medium and passed through the measuring and reference cuvettes; Ви-Bо – rays scattered in the range of angles of total internal reflection of a quartz cuvette; Си-Со – rays scattered at large angles beyond the total internal reflection angles

Работа схемы происходит следующим образом. Свет от источника 1 формируется с помощью объектива 2 в расходящийся пучок под углом, совпадающим с углом конуса двустенных кювет. Этот пучок направляется к зеркальному диску 3, на котором равные секторы с зеркальным покрытием чередуются с такими же секторами с вырезами, поэтому при вращении этого диска электромотором 4 происходит последовательное переключение пучка с измерительного на опорный канал. В период, когда перед пучком источника света 1 проходит зеркальный сектор диска 3, отраженный от него объективом 5 и прямоугольной призмой 6 свет направляется к двустенной кювете измерительного канала. При этом пучок последовательно проходит через входной иллюминатор 7и, исследуемую морскую воду 10и, выходной иллюминатор 11и и входит внутрь интегрирующей сферы 12. Внутри шара в результате многократных отражений от сферической диффузно отражающей поверхности из этого пучка формируется изотропный свет измерительного канала. В следующий период, когда перед источником света оказывается вырез диска, пучок, пройдя через него, направляется к двустенной кювете опорного канала.

Так же, как и в измерительном канале, пучок последовательно проходит через все элементы опорного канала: иллюминатор 7о, сравниваемую водную среду 10о, выходной иллюминатор 11о – и аналогичным образом внутри шара 12 формирует изотропный свет опорного канала. Сформированные интегрирующим шаром 12 изотропные световые потоки измерительного и опорного каналов последовательно попадают через приемный световод 13 на вход прецизионного спектрометра с системой регистрации на основе персонального компьютера.

Из представленного на рис. 1 хода лучей видно, что двустенные кюветы в измерительном и опорном каналах весьма эффективно перенаправляют весь рассеянный в водных средах свет в сторону интегрирующей сферы. Это происходит в силу свойства отражающих конусов увеличивать угол отражения на величину угла при вершине конуса при каждом последующем отражении. Поэтому внутри конуса луч любого направления, неоднократно отражаясь от стенок конуса, постепенно разворачивается в направлении оси конуса. В результате рассеянные под небольшими углами лучи Ви-Bо эффективно перенаправляются к сфере за счет полного внутреннего отражения в конусных кварцевых кюветах 9и-9о, а под большими углами Си-Со – за счет отражений от внешней зеркальной стенки 8и-8о. В конусных кюветах резко уменьшается количество отражений от стенок, а перенаправление лучей от места рассеяния света до входных отверстий интегрирующей сферы происходит по расширяющемуся зигзагообразному пути с постепенно увеличивающимся шагом. Уменьшение количества отражений и распрямление зигзагообразного пути рассеянных лучей в конусных кюветах приводит к тому, что длина пути при прохождении пучка увеличивается намного меньше, чем в существующих методах, что не сказывается на ошибке, обусловленной фактором увеличения длины пути. Во внутренних конических кюветах в основном потоке света преобладают лучи, прошедшие сквозь воду без соприкосновения со стенкой, а также рассеянные в небольшие углы и испытавшие одно или несколько отражений. Из-за вытянутости индикатрисы рассеяния морской воды доля всех рассеянных лучей, прошедших через внутренние кюветы и попавших внутрь интегрирующей сферы, составляет ~ 93% [25]. Это объясняется характерной особенностью индикатрисы рассеяния морской воды, которая имеет ярко выраженный пик в малых углах (0–10°) [26].

Незначительная часть вышедших из кювет в воздушный зазор рассеянных под большими углами фотонов Си-Со отражается от зеркального покрытия внешних конусных стенок 8и-8о также по постепенно выпрямляющейся зигзагообразной траектории. Поэтому рассеянные под большими углами лучи Си-Со после нескольких отражений от внешних конусов 8и-8о возвращаются в кюветы 9и-9о под углом полного внутреннего отражения и перенаправляются к интегрирующей сфере вместе с основным потоком прямых лучей Аи-Ао и рассеянных под малыми углами лучей Ви-Bо. Поскольку отражение и преломление лучей на поверхности кварцевой кюветы происходит практически без потерь, все рассеянные под большими углами лучи (~ 6%) окажутся перенаправленными внутрь сферы. В итоге из двустенных конусных кювет внутрь сферы для регистрации фотоприемником перенаправляется ~ 93% лучей из области небольших углов рассеяния и ~ 6% из области больших углов, т. е. всего более 99% от всех рассеянных в морской воде лучей [25]. Только менее 1% рассеянных лучей безвозвратно теряется из-за незначительного поглощения на зеркальном покрытии внешних конусов и на микроскопических неоднородностях кварцевого стекла при полном внутреннем отражении. Это говорит о том, что объединение конических кювет с интегрирующей сферой позволяет преодолеть сложности, связанные с сильным влиянием рассеяния на определение поглощения света взвесью и РОВ, путем регистрации приемным устройством одновременно как прошедших сквозь среду без поглощения прямых лучей, так и всех рассеянных на этом пути фотонов. В результате до сферы не доходят только поглощенные в среде лучи, а все рассеянные по длине кювет лучи и не поглощенные на всем протяжении кювет прямые лучи оказываются внутри интегрирующей сферы. При этом следует иметь в виду, что и диффузное излучение сферы, возвращаясь в измерительную конусную кювету, привело бы к неизвестному изменению поглощения, но в двухлучевой схеме это изменение компенсируется нормировкой по опорному каналу. Все эти лучи, попав внутрь интегрирующей сферы, после многократных диффузных отражений создают равномерное освещение по всему внутреннему объему сферы, которое зависит только от спектрального поглощения света в исследуемой водной среде как в измерительном, так и в опорном каналах.

Применение в предложенном новом способе оптической схемы двухлучевого дифференциального спектрофотометра дает возможность проводить спектральный анализ оптических свойств поглощения различных компонентов примесей в морской воде. Это достигается соответствующим подбором водных сред в измерительном и опорном каналах. Если в измерительный канал помещена изъятая из исследуемой глубины морская вода, а в опорный для сравнения – особо чистая вода, то будет определяться суммарное общее поглощение взвесью и окрашенным РОВ. Для определения поглощения света отдельно только взвесью в морской воде необходимо в опорную кювету залить фильтрат той же морской воды, пропущенный через фильтр с порами 0,2 мкм. Фильтрат морской воды, помещенный в измерительный канал и сравниваемый с особо чистой водой в опорном канале, позволяет определить спектр поглощения РОВ в исходной морской воде.

Теоретический анализ использования двустенных конических кювет

с интегрирующей сферой

Выделим в двустенных конусных кюветах три пучка света, направленных на вход интегрирующей сферы, они показаны на рис. 1 линиями разной толщины в соответствии с интенсивностями лучей света. Это прямой свет; свет, рассеянный под малыми углами или отраженный от стенки конуса без потери энергии; рассеянный свет, потерявший часть энергии после одного или нескольких отражений от зеркального покрытия.

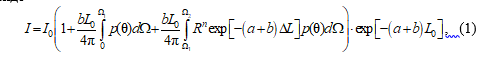

В приближении однократного рассеяния измеряемый сигнал представим в виде

,

,

где  – интенсивность, создаваемая источником света; b – показатель рассеяния;

– интенсивность, создаваемая источником света; b – показатель рассеяния;  – измерительная база;

– измерительная база;  – телесный угол, внутри которого луч попадает на вход интегрирующей сферы после полного внутреннего отражения или без отражения от стенки конуса;

– телесный угол, внутри которого луч попадает на вход интегрирующей сферы после полного внутреннего отражения или без отражения от стенки конуса;  – индикатриса рассеяния в зависимости от угла θ; R – коэффициент отражения стенки конусной кюветы;

– индикатриса рассеяния в зависимости от угла θ; R – коэффициент отражения стенки конусной кюветы;  – телесный угол, внутри которого лучи могут попасть на вход интегрирующей сферы после многократных отражений от стенки конусного отражателя и кварцевой кюветы; n – число отражений;

– телесный угол, внутри которого лучи могут попасть на вход интегрирующей сферы после многократных отражений от стенки конусного отражателя и кварцевой кюветы; n – число отражений;  – показатель поглощения;

– показатель поглощения;  – дополнительный путь луча в воде в зависимости от угла рассеяния.

– дополнительный путь луча в воде в зависимости от угла рассеяния.

При малых значениях оптической толщины  удобнее переписать выражение (1) в следующем виде:

удобнее переписать выражение (1) в следующем виде:

, ![]()

где – величина, определяющая потери света вследствие рассеяния. Угол  меньше, чем

меньше, чем  , и зависит от коэффициента отражения R. По алгоритму расчета, представленному в [27, 28], были вычислены средняя длина пути света в кювете

, и зависит от коэффициента отражения R. По алгоритму расчета, представленному в [27, 28], были вычислены средняя длина пути света в кювете  и количество света, падающего на вход интегрирующей сферы

и количество света, падающего на вход интегрирующей сферы  , в зависимости от заданного угла θ для следующих параметров: длина измерительной базы

, в зависимости от заданного угла θ для следующих параметров: длина измерительной базы  и рассчитанной функции

и рассчитанной функции  вычислялся интеграл

вычислялся интеграл

,

где  .

.

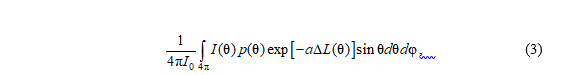

Согласно проведенным оценкам, при малом поглощении и коэффициенте отражения зеркального покрытия Rm = 0,95 при индикатрисе Петцольда [29] потери света после рассеяния составят 0,91%, а при молекулярной индикатрисе 22,8%. При расчетах с использованием индикатрисы Петцольда эта величина уменьшается от 0,99 при a = 0 до 0,977 при a = 1 м–1. В действительности асимметрия индикатрисы рассеяния в Черном море выше, чем индикатрисы Петцольда. Поэтому влияние рассеяния на измерение поглощения в длинноволновой области будет меньше. Причем улучшение качества зеркального покрытия оказывает все меньшее влияние с ростом поглощения. Эта закономерность объясняется удлинением пути луча в воде при многократном отражении от стенки конусного отражателя. Таким образом, дошедший до интегрирующей сферы рассеянный свет проходит путь, длина которого зависит от индикатрисы рассеяния. При молекулярном рассеянии и a = 1 м–1 приблизительно половина рассеянного света теряется. Следует заметить, что чисто молекулярное рассеяние в природной воде не встречается (например, в самых чистых водах Мирового океана показатель рассеяния света за вычетом молекулярного рассеяния на длине волны 515 нм составляет 0,023 м–1 [30], что почти в три раза превышает теоретическое значение молекулярного рассеяния на длине волны 400 нм). В морской воде чем выше поглощение в заданном спектральном интервале, тем меньший вклад в рассеяние вносят молекулы.

На рис. 2 показано, как изменяется доля рассеянного света, регистрируемого фотометром, с увеличением поглощения воды.

Р и с. 2. Относительное количество рассеянного света, выходящего из конусной кюветы, в зависимости от показателя поглощения воды при молекулярном рассеянии (коэффициенты отражения зеркального покрытия стенки конуса 0,95 и 0,98) и при сильно анизотропном рассеянии света в воде с индикатрисой Петцольда (коэффициент отражения зеркального покрытия 0,95)

F i g. 2. Relative amount of scattered light leaving a cone cuvette depending on the water absorption coefficient for molecular scattering (reflectance coefficients of the mirror coating of a cone wall are 0.95 and 0.98), and for highly anisotropic light scattering in water with the Petzold phase function (reflectance coefficient of the mirror coating is 0.95)

Расчеты показали, что средняя длина пути рассеянного света в морской воде с индикатрисой Петцольда равна  , где

, где  – длина измерительной базы, а для молекулярной

– длина измерительной базы, а для молекулярной  . Запишем интенсивность света, падающего на вход интегрирующей сферы, в виде

. Запишем интенсивность света, падающего на вход интегрирующей сферы, в виде

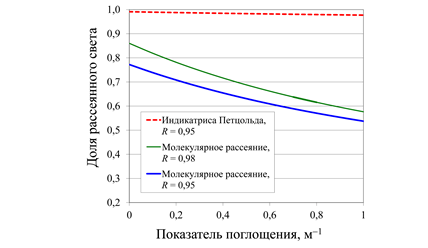

![]()

где  ,

,  – доля потерь света вследствие рассеяния на частицах и молекулах воды соответственно;

– доля потерь света вследствие рассеяния на частицах и молекулах воды соответственно;  ,

,  – показатели рассеяния света на частицах и молекулах воды. Средняя

– показатели рассеяния света на частицах и молекулах воды. Средняя  близка к длине измерительной базы, поскольку значительную часть общей интенсивности составляет прямой свет. В расчеты по формуле (4) основную неопределенность вносят

близка к длине измерительной базы, поскольку значительную часть общей интенсивности составляет прямой свет. В расчеты по формуле (4) основную неопределенность вносят  ,

,  , поскольку они заметно зависят от реального коэффициента отражения стенок кюветы. При этом множитель

, поскольку они заметно зависят от реального коэффициента отражения стенок кюветы. При этом множитель  ответственен за сильный спектральный ход погрешности измерений и в большей степени зависит от коэффициента отражения зеркального покрытия, который также зависит от длины волны. Заметим, что если в качестве опорной интенсивности

ответственен за сильный спектральный ход погрешности измерений и в большей степени зависит от коэффициента отражения зеркального покрытия, который также зависит от длины волны. Заметим, что если в качестве опорной интенсивности  использовать интенсивность, полученную в результате измерения пробы фильтрованной морской или очищенной пресной воды, то молекулярная составляющая будет скомпенсирована. Вместо выражения (4) с учетом оценок длины пути получим

использовать интенсивность, полученную в результате измерения пробы фильтрованной морской или очищенной пресной воды, то молекулярная составляющая будет скомпенсирована. Вместо выражения (4) с учетом оценок длины пути получим

![]()

где  – разность показателей рассеяния света частицами гидрозоля в измеряемой пробе и в опорной воде. В дальнейшем будем считать, что погрешность определения поглощения составляет 1% от показателя рассеяния на частицах гидрозоля.

– разность показателей рассеяния света частицами гидрозоля в измеряемой пробе и в опорной воде. В дальнейшем будем считать, что погрешность определения поглощения составляет 1% от показателя рассеяния на частицах гидрозоля.

Следующая проблема определения интенсивности оптического сигнала возникает в результате сильной пространственной неоднородности светового поля, вышедшего из измерительного объема. В соответствии с выражением  основная световая энергия содержится в прямом луче. Оставшаяся часть также распределена неравномерно вследствие анизотропии рассеяния и отражения от стенки кюветы. В предложенной схеме интегрирующая сфера, выполняя функцию идеального коллектора, используется для измерения интенсивности светового потока, имеющего пространственно-угловую неоднородность распределения яркости. После многократных отражений от сферической стенки равномерное распределение света по всему объему шара приводит к увеличению его интенсивности и к тому, что часть лучей света перенаправляется в конусную кювету со стороны шара. Вследствие высокой отражающей способности стенки конусной кюветы и свойства конуса разворачивать луч в направлении его раствора часть световой энергии вновь вернется в шар, а другая поглотится средой или зеркальным покрытием конусного отражателя. По мере прохождения луча в конусной кювете для того, чтобы он развернулся обратно в сторону шара, необходимо достаточное количество отражений и расстояние в среде, превышающее длину кюветы. Вследствие этого возникает неопределенность в расчете основной характеристики фотометрического шара – его коэффициента усиления.

основная световая энергия содержится в прямом луче. Оставшаяся часть также распределена неравномерно вследствие анизотропии рассеяния и отражения от стенки кюветы. В предложенной схеме интегрирующая сфера, выполняя функцию идеального коллектора, используется для измерения интенсивности светового потока, имеющего пространственно-угловую неоднородность распределения яркости. После многократных отражений от сферической стенки равномерное распределение света по всему объему шара приводит к увеличению его интенсивности и к тому, что часть лучей света перенаправляется в конусную кювету со стороны шара. Вследствие высокой отражающей способности стенки конусной кюветы и свойства конуса разворачивать луч в направлении его раствора часть световой энергии вновь вернется в шар, а другая поглотится средой или зеркальным покрытием конусного отражателя. По мере прохождения луча в конусной кювете для того, чтобы он развернулся обратно в сторону шара, необходимо достаточное количество отражений и расстояние в среде, превышающее длину кюветы. Вследствие этого возникает неопределенность в расчете основной характеристики фотометрического шара – его коэффициента усиления.

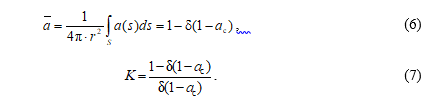

Подкрепим данный вывод аналитическими выражениями. Пусть  – среднее альбедо поверхности сферы,

– среднее альбедо поверхности сферы,  – альбедо двустенной конусной кюветы при освещении ее со стороны широкой части, δ – доля поверхности сферы, занимаемая конусной вставкой. Коэффициент усиления равен сумме геометрической прогрессии

– альбедо двустенной конусной кюветы при освещении ее со стороны широкой части, δ – доля поверхности сферы, занимаемая конусной вставкой. Коэффициент усиления равен сумме геометрической прогрессии  +

+ +

+ + … =

+ … =  Для идеально отражающей поверхности

Для идеально отражающей поверхности

Поскольку из конусной кюветы поступает световой поток, пропорциональный где  , для определения поглощения в прозрачной воде требуется задание коэффициента усиления с высокой точностью, зависящего от

, для определения поглощения в прозрачной воде требуется задание коэффициента усиления с высокой точностью, зависящего от  . Альбедо двустенной конусной кюветы для лучей, вошедших в кювету под разными углами, будет являться функцией угла, поскольку оно зависит от количества отражений от стенок внешнего конуса с зеркальным покрытием и от ослабления луча по пройденному пути в воде из шара в кювету и обратно. В оценочную формулу для альбедо двустенной конусной кюветы войдут n – среднее число отражений,

. Альбедо двустенной конусной кюветы для лучей, вошедших в кювету под разными углами, будет являться функцией угла, поскольку оно зависит от количества отражений от стенок внешнего конуса с зеркальным покрытием и от ослабления луча по пройденному пути в воде из шара в кювету и обратно. В оценочную формулу для альбедо двустенной конусной кюветы войдут n – среднее число отражений,  – средняя длина пути, отраженного от стенок и вышедшего обратно в сферу, а также

– средняя длина пути, отраженного от стенок и вышедшего обратно в сферу, а также  – коэффициент поглощения света водой:

– коэффициент поглощения света водой:

.

. ![]()

Оценочный характер формулы не предусматривает точного определения альбедо двустенной конусной кюветы. Из формул (7) и (8) видно, что коэффициент усиления принципиально зависит от оптических свойств воды в пробе. Эта зависимость, а также недостаточная точность определения коэффициента усиления устраняется с помощью нормировки на опорный канал. Здесь используется свойство каждого луча, попавшего в шар, одинаково усиливаться. Тогда, разделив измерительный изотропный световой поток на значение в опорном канале, получим выражение , равное ослаблению света за счет его поглощения водой в кювете.

Рассмотрим и проанализируем три способа определения поглощения света в морской воде.

1. Способ определения поглощения на основе использования двустенной конической кюветы, соединенной с интегрирующим шаром и опорным каналом по воздуху [27].

2. Метод исследования спектральных свойств поглощения морской воды путем последовательного определения этим способом поглощения эталонной воды и пробы. В качестве эталона может быть как особо чистая пресная вода, полученная тем или иным способом, так и фильтрованная морская вода.

3. Рассматриваемый способ на основе применения двух конусных кювет большой длины, соединенных с интегрирующей сферой по схеме дифференциального спектрофотометра, для определения поглощения света взвесью и РОВ непосредственно в морской воде.

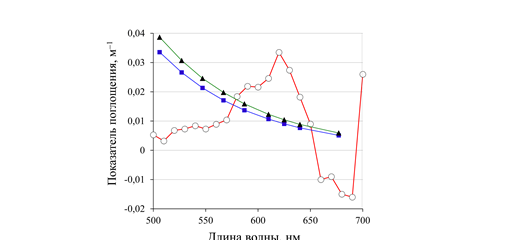

В первом случае будет измеряться суммарное поглощение света морской водой. Тогда, чтобы получить поглощение света взвесью и растворенными веществами, необходимо вычесть поглощение чистой воды. Из литературных источников известно, что в лабораторных экспериментах не удавалось получить значения спектрального поглощения чистой воды, близкие друг к другу с высокой точностью. На значения поглощения в коротковолновой области (по данным [31]) сильно влияет степень очистки воды, а в длинноволновой области, где влияние примесей значительно меньше (по данным [32]), наблюдается заметный разброс в значениях показателя поглощения света чистой водой. Длинноволновая область видимого диапазона наиболее подвержена ошибкам определения поглощения примесями, поскольку помимо методических погрешностей будут влиять и случайные ошибки измерений. На рис. 3 показана разность двух спектров поглощения чистой воды по данным [31] и [32] в сравнении с поглощением желтого вещества в центральной части Черного моря. Данные о поглощении желтого вещества взяты из работы

Из рис. 3 видно, что ошибка использования табличных значений из указанных работ может быть больше, чем поглощение света РОВ. Кроме того, немонотонный характер ошибки может интерпретироваться при измерениях как пик поглощения пигмента фитопланктона.

С использованием второго способа проводятся последовательно два измерения, в результате которых получается два сигнала, пропорциональных и , где  – поглощение света в опорной воде. Логарифм отношения двух сигналов, деленный на среднее расстояние

– поглощение света в опорной воде. Логарифм отношения двух сигналов, деленный на среднее расстояние  , как раз и есть поглощение теми частицами и молекулами, которых нет в опорной воде (

, как раз и есть поглощение теми частицами и молекулами, которых нет в опорной воде ( ). Преимущество определений этим способом анализируемой пробы и опорной воды состоит в компенсации методической погрешности и умень-шении ошибок, обусловленных различием спектрального разрешения. Однако данный метод чувствителен к случайной ошибке определений, поскольку они проводятся в разное время, что требует высокой стабильности фотоприемника и напряжения питания.

). Преимущество определений этим способом анализируемой пробы и опорной воды состоит в компенсации методической погрешности и умень-шении ошибок, обусловленных различием спектрального разрешения. Однако данный метод чувствителен к случайной ошибке определений, поскольку они проводятся в разное время, что требует высокой стабильности фотоприемника и напряжения питания.

В третьем способе проводится непрерывное сравнение за счет применения дифференциальной двухлучевой схемы, двух быстро переключающихся последовательных сигналов. Поскольку эти сигналы пропорциональны  и

и  , то поглощение света взвесью в морской воде может легко вычисляться в непрерывном режиме через логарифм отношения измерительного и опорного сигналов, деленный на среднее расстояние

, то поглощение света взвесью в морской воде может легко вычисляться в непрерывном режиме через логарифм отношения измерительного и опорного сигналов, деленный на среднее расстояние  .

.

Р и с. 3. Разность показателей поглощения света чистой водой по данным двух экспериментов и значения поглощения света окрашенным РОВ в центральной части Черного моря: ○ – разность между показателями поглощения света чистой водой, приведенными в работах [31] и [32]; ■ – спектр поглощения РОВ по данным 1 при низких значениях показателя ослабления направленного света (с = 0,28 м-1); ▲ – показатели поглощения РОВ при сильном ослаблении света (c = 0,60 м-1)

F i g. 3. Difference in the coefficients of pure water light absorption based on the data of two experiments, and the values of light absorption by CDOM in the central part of the Black Sea. ○ – difference between the coefficients of pure water light absorption given in [31] and [32]; ■ – typical values of CDOM absorption 1 for low values of beam attenuation (с = 0.28 м-1); ▲ – CDOM absorption for high values of beam attenuation (c = 0.60 м-1)

Как видим, третий способ по математическим формулам не отличается от предыдущего, но за счет применения двухлучевой дифференциальной схемы позволяет добиться на два порядка более высокой точности измерения.

Заключение

Главным условием правильного определения оптических свойств рассеивающей среды является однократное рассеяние, когда рассеивающие частицы находятся не слишком близко друг к другу и разделены более чем их тремя радиусами. Для морской воды это условие означает, что спектральные свойства поглощения взвешенных клеток фитопланктона, детрита и минеральных частиц необходимо определять в естественном состоянии без каких-либо предварительных процедур по осаждению частиц на фильтр или сгущению изъятых из моря проб. В настоящее время ни в одном из методов определения поглощения света взвесью условие однократного рассеяния не выполняется. Поскольку морская вода является слабо поглощающей средой, в кото-рой преобладает рассеяние, для определения поглощения света взвесью непосредственно в водной среде потребуется в десятки раз увеличить чувстви-тельность, обеспечив при этом полный сбор всех рассеянных лучей на приемном устройстве. Впервые показано, что этого можно достичь предло-женным в настоящей работе способом, основанным на применении двустен-ных конических кювет из кварцевого стекла, соединенных с интегрирующей сферой. Этому также способствовало объединение элементов в оптическую схему двухлучевого дифференциального фотометра. В результате новый способ может позволить проводить спектральный анализ оптических свойств поглощения как суммарно для всех примесей, так и отдельно для каждого компонента независимо от всех других веществ в смеси и от свойств самой морской воды, в которой они находятся.

1. Ciotti A. M., Lewis M. R., Cullen J. J. Assessment of the relationships between dominant cell size in natural phytoplankton communities and the spectral shape of the absorption coefficient // Limnology and Oceanography. 2002. Vol. 47, iss. 2. P. 404–417. https://doi.org/10.4319/lo.2002.47.2.0404

2. Marra J., Trees C. C., O’Reilly J. E. Phytoplankton pigment absorption: A strong predictor of primary productivity in the surface ocean // Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. 2007. Vol. 54, iss. 2. P. 155–163. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2006.12.001

3. Cluster analysis of hyperspectral optical data for discriminating phytoplankton pigment assem-blages in the open ocean / E. Torrecilla [et al.] // Remote Sensing of Environment. 2011. Vol. 115, iss. 10. P. 2578–2593. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.05.014

4. Mobley C. D. Light and Water. Radiative Transfer in Natural Waters. San Diego : Academic Press, 1994. 592 p.

5. Behrenfeld M. J., Falkowski P. G. A consumer’s guide to phytoplankton primary productivity models // Limnology and Oceanography. 1997. Vol. 42, iss.7. P. 1479–1491. https://doi.org/10.4319/lo.1997.42.7.1479

6. Karl D. M., Knauer G. A., Martin J. H. Downward flux of particulate organic matter in the ocean: a particle decomposition paradox // Nature. 1988. Vol. 332. P. 438–441. https://doi.org/10.1038/332438a0

7. Blough N. V., Del Vecchio R. Chromophoric DOM in the Coastal Environment // Biogeochem-istry of Marine Dissolved Organic Matter / Eds. D. A. Hansell, C. A. Carlson. San Diego : Ac-ademic Press, 2002. P. 509–546. https://doi.org/10.1016/B978-012323841-2/50012-9

8. Modeling the spectral shape of absorption by chromophoric dissolved organic matter / M. S. Twardowski [et al.] // Marine Chemistry. 2024. Vol. 89, iss. 1–4. P. 69–88. https://doi.org/10.1016/j.marchem.2004.02.008

9. Lee Z. P., Carder K. L., Arnone R. A. Deriving inherent optical properties from water color: a multiband quasi-analytical algorithm for optically deep waters // Applied Optics. 2002. Vol. 41, iss. 27. P. 5755–5772. https://doi.org/10.1364/ao.41.005755

10. Woźniak S. B., Stramski D. Modeling the optical properties of mineral particles suspended in seawater and their influence on ocean reflectance and chlorophyll estimation from remote sens-ing algorithms // Applied Optics. 2004. Vol. 43, iss. 17. P. 3489–3503. https://doi.org/10.1364/ao.43.003489

11. Mitchell B. G. Algorithms for determining the absorption coefficient for aquatic particulates using the quantitative filter technique // Proceedings of SPIE: Ocean Optics X. 1990. Vol. 1302. P. 137–148. https://doi.org/10.1117/12.21440

12. Tassan S., Ferrari G. M. An alternative approach to absorption measurements of aquatic parti-cles retained on filters // Limnology and Oceanography. 1995. Vol. 40, iss. 8. P. 1358–1368. https://doi.org/10.4319/LO.1995.40.8.1358

13. Maske H., Haardt H. Quantitative in vivo absorption spectra of phytoplankton: Detrital absorp-tion and comparison with fluorescence excitation spectra 1 // Limnology and Oceanography. 1987. Vol. 32, iss. 3. P. 620–633. https://doi.org/10.4319/lo.1987.32.3.0620

14. Röttgers R., Gehnke S. Measurement of light absorption by aquatic particles: improvement of the quantitative filter technique by use of an integrating sphere approach // Applied Optics. 2012. Vol. 51, iss. 9. P. 1336–1351. https://doi.org/10.1364/AO.51.001336

15. Estimation of the Spectral Absorption Coefficients of Phytoplankton in the Sea / M. Kishino [et al.] // ICES Journal of Marine Science. 1985. Vol. 37, iss. 2. P. 634–642.

16. Ferrari G.M., Tassan S. A. Method Using Chemical Oxidation to Remove Light Absorption by Phytoplankton Pigments // Journal of Phycology. 1999. Vol. 35, iss. 5. P. 1090–1098. https://doi.org/10.1046/j.1529-8817.1999.3551090.x

17. Practical test of a point-source integrating cavity absorption meter: the performance of different collector assemblies / R. Röttgers [et al.] // Applied Optics. 2005. Vol. 44, iss. 26. P. 5549–5560. https://doi.org/10.1364/AO.44.005549

18. Измерения показателя поглощения морской воды с помощью интегрирующей сферы / Д. И. Глуховец [и др.] // Светотехника. 2017. № 5. С. 39–43. EDN ZWJQAH.

19. Neukermans G., Reynolds R. A., Stramski D. Contrasting inherent optical properties and particle characteristics between an under-ice phytoplankton bloom and open water in the Chukchi Sea // Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 2014. Vol. 105. P. 59–73. https://doi.org/10.1016/J.DSR2.2014.03.014

20. Lohrenz S. E. A novel theoretical approach to correct for pathlength amplification and variable sampling loading in measurements of particulate spectral absorption by the quantitative filter technique // Journal of Plankton Research. 2000. Vol. 22, iss. 4. P. 639–657. https://doi.org/10.1093/plankt/22.4.639

21. Correction of pathlength amplification in the filter-pad technique for measurements of particulate absorption coefficient in the visible spectral region / D. Stramski [et al.] // Applied Optics. 2015. Vol. 54, iss. 22. P. 6763–6782. https://doi.org/10.1364/AO.54.006763

22. Hoepffner N., Sathyendranath S. Determination of the major groups of phytoplankton pigments from the absorption spectra of total particulate matter // Journal of Geophysical Research: Oceans. 1993. Vol. 98, iss. C12. P. 22789–22803. https://doi.org/10.1029/93JC01273

23. Neeley A. R., Freeman S. A., Harris L. A. Multi-method approach to quantify uncertainties in the measurements of light absorption by particles // Optics Express. 2015. Vol. 23, iss. 24. P. 31043–31058. https://doi.org/10.1364/OE.23.031043

24. van de Hulst H. C. Light Scattering by Small Particles. New York : Dover Publications. 1981. 470 p.

25. Ли M. E., Шибанов E. Б. Концепция нового подхода к определению спектрального по-глощения света в прозрачной морской воде // Современные проблемы оптики естествен-ных вод : Труды XII Всероссийской конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 25–27 октября 2023 года. Санкт-Петербург : Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, 2023. С. 97–102. EDN WAJPUW.

26. Маньковский В. И. О соотношении между интегральным показателем рассеяния света морских вод и показателем рассеяния в фиксированном направлении // Морские гидро-физические исследования. 1971. № 6. С. 145 –154.

27. Ли М. Е., Шибанов Е. Б. Новый способ определения спектрального поглощения света в море // Морской гидрофизический журнал. 2024. Т. 40, № 2. С. 198–214. EDN SZCKWQ.

28. Ли М. Е., Шибанов Е. Б. Новый подход к определению спектрального поглощения света морской водой в конической отражающей кювете с интегрирующей сферой // Фундамен-тальная и прикладная гидрофизика. 2024. Т. 17, № 3. С. 9–20. EDN GFWMQL. https://doi.org/10.59887/2073-6673.2024.17(3)-1

29. Petzold T. J. Volume scattering functions for selected ocean waters. UC San Diego : Scripps Institution of Oceanography. 1972. 82 p. (Reference SIO Series).

30. Kullenberg G. Scattering of light by Sargasso Sea water // Deep Sea Research and Oceano-graphic Abstracts. 1968. Vol. 15, iss. 4. P. 423–432. https://doi.org/10.1016/0011-7471(68)90050-8

31. Pope R. M., Fry E. S. Absorption spectrum (380–700 nm) of pure water. II. Integrating cavity measurements // Applied Optics. 1997. Vol. 36, iss. 33. P. 8710–8723. https://doi.org/10.1364/AO.36.008710

32. Smith R. C., Baker K. S. Optical properties of the clearest natural waters (200–800 nm) // Ap-plied Optics. 1981. Vol. 20, iss. 2. P. 177–184. https://doi.org/10.1364/AO.20.000177