Россия

Цель. Цель работы – определить причинно-следственные связи и механизмы формирования аномалий термического режима вод в западной и восточной акваториях у побережья Камчатки, а также в северных проливах Курильской гряды с учетом воздействия региональных атмосфер-ных процессов в теплый период года за последние четыре десятилетия. Методы и результаты. По данным многолетних наблюдений на прибрежных гидрометеороло-гических станциях Росгидромета и данным реанализа NCEP/NCAR на прилегающих акваториях изучена межгодовая изменчивость термических условий района в июне – сентябре 1980–2022 гг. С применением методов кластерного и корреляционного анализов оценена изменчивость состояний температурных режимов акваторий и атмосферной циркуляции. Выявлено увеличение экс-тремальных положительных среднемесячных значений поверхностной температуры воды в течение последних двух десятилетий. Показаны причинно-следственные связи между аномаль-ными изменениями структуры атмосферных полей, их воздействием на акватории и формирова-нием аномальных термических условий. Выводы. Формирование аномальных термических условий в прибрежных районах Камчатки и в прилегающей северной зоне Курильской гряды связано с изменчивостью интенсивности разви-тия таких центров действия атмосферы, как Охотский и Гавайский антициклоны, изменениями их положения (в том числе распространением на северо-запад северотихоокеанской ветви Гавай-ского максимума) и локального воздействия.

полуостров Камчатка, северные Курильские проливы, гидрологические условия, аномалии тем-пературы, атмосферная циркуляция

Введение

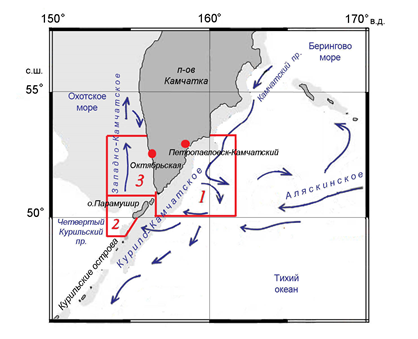

Исследуемый район, включающий прилегающие к юго-восточному и юго-западному побережьям п-ова Камчатка акватории, а также северную зону Курильской островной гряды (рис. 1), является одной из важных экономически значимых зон на востоке России.

Р и с. 1. Район исследований: 1 – восточное побережье Камчатки; 2 – Северо-Курильский район; 3 – западное побережье Камчатки (кружки – гидрометеорологические станции)

F i g. 1. Region under study: 1 – Kamchatka eastern coast, 2 – northern Kuril, 3 – Kamchatka western coast (points denote hydrometeorological stations)

При продолжающемся в последние десятилетия глобальном потеплении и увеличении повторяемости аномальных гидрометеорологических явлений [1–4] неизбежно возникают вопросы о влиянии изменений температурных условий среды на состояние биологических ресурсов и сырьевой базы рыболовства в российских дальневосточных водах. Поиск гидробионтами температурного оптимума и кормовой базы ведет к росту миграционной активности промысловых объектов и, соответственно, смещению районов их лова, что вызывает сложности прогнозирования промысла [5]. В связи с этим особое значение приобретает изучение факторов и причин, определяющих изменчивость термических условий среды и, особенно, формирование аномальных термических условий, влияющих (как позитивно, так и негативно) на продуктивность и функционирование экосистем.

Как установлено в настоящее время, особенности гидрологических условий исследуемого района обусловлены комплексом факторов, в том числе наличием вод различного происхождения (тихоокеанских Курило-Камчат-ского течения, трансформированных в северных проливах Курильской гряды, охотоморских), изменчивостью водообмена через проливы гряды, взаимодействием вод и их перераспределением приостровными и прибрежными течениями [6, 7]. К числу значимых факторов, определяющих изменчивость термических условий района в целом и отдельных его акваторий, относятся также изменчивость синоптико-климатических условий и муссонный характер атмосферных процессов с сезонным ходом направления ветров.

Согласно исследованиям последних лет, в ряде районов дальневосточных морей выявлена взаимосвязь между изменчивостью термических режимов и изменениями выраженности (изменениями давления) и положения региональных центров действия атмосферы (ЦДА), а также изменениями их локального воздействия на акватории [8, 9]. Показаны различия формирования барических полей в аномальные по термическому режиму годы, предложены методы распознавания и выделения предшествующих барических структур, которые определяют экстремальные термические режимы вод, влияющие на условия промысла [10]. Вместе с тем исследование тенденций климатических изменений термических условий в прибрежных акваториях показало неоднозначность ответа подстилающей поверхности на воздействия атмосферной циркуляции [11]. Как отмечалось ранее, решение проблемы промыслового прогнозирования для конкретных акваторий остается актуальным и связано с региональными особенностями формирования аномальных термических условий [5, 8, 9].

Цель настоящего исследования – определить причинно-следственные связи в механизмах формирования аномальных термических условий в конкретных зонах Курило-Камчатского района под воздействием атмосферных процессов.

В рамках работы решались следующие задачи:

– исследование межгодовой изменчивости термического режима вод на гидрометеорологических станциях (ГМС) и прилегающих акваториях, оценка тенденций изменчивости, выделение лет с аномальными термическими условиями в июне – сентябре в каждом районе;

– исследование межгодовой изменчивости выраженности (изменчивости давления) и положения сезонных ЦДА;

– оценка роли сезонных ЦДА в механизмах формирования аномальных термических режимов акватории с учетом особенностей гидрологических условий в каждом районе.

Данные и методы

Многолетняя изменчивость термических условий в прибрежных акваториях Камчатки исследовалась с использованием данных наблюдений за температурой воды, полученных из «Единой системы информации об обстановке в Мировом океане» (ЕСИМО) (URL: http://portal.esimo.ru/portal/), от Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации – Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД) (URL: http://meteo.ru) на ГМС Росгидромета за 1980–2022 гг.

Для анализа термических условий прилегающих акваторий были привлечены данные о температуре воды на поверхности моря за 1980–2022 гг. в узлах регулярной сетки 0,25 ´ 0,25°, приведенные на сайте https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/griddap/ интернет-ресурса ERDDAP NOAA. Для обработки и представления данных применялась программа ODV

При оценке изменчивости термических условий использовались аномалии (отклонения среднемесячных значений температуры воды от среднемноголетних). Годы с экстремальными термическими режимами выделялись с применением кластерного анализа.

Анализировалась атмосферная циркуляция над вторым естественным синоптическим районом (2-й е. с. р.) с использованием архивов реанализа (NCEP/NCAR Reanalysis Monthly Means and Other Derived Variables ) приземного атмосферного давления Ро и геопотенциала Н500 в узлах регулярной сетки 2,5 ´ 2,5° за 1980–2022 гг. При анализе интенсивности развития Охотского антициклона (ОА) использовались данные, размещенные на сайте Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) (URL: https://tinro.vniro.ru). Для оценки изменчивости интенсивности развития ЦДА использовались аномалии (отклонения среднемесячных значений давления от средних многолетних). При анализе барических полей привлекались карты приземного давления Ро и геопотенциала Н500 за 2000–2022 гг., составляемые Японским метеорологическим агентством (англ. Japan Meteorological Agency, сокращ. JMA). Для оценки связей изменчивости термических условий и развития ЦДА применен корреляционный анализ.

Среднемесячные аномалии всех используемых в работе параметров были рассчитаны относительно климатической нормы периода 1991–2020 гг.

Результаты и обсуждение

Формирование и изменчивость термического режима вод

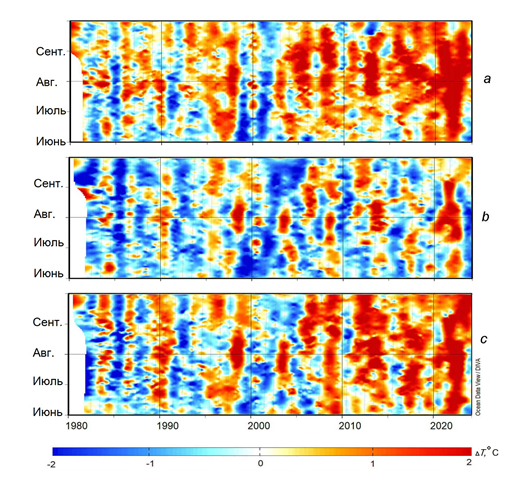

Район 1 – Восточное тихоокеанское побережье Камчатки (рис. 1). Формирование температурных характеристик вод в этом районе определяется влиянием вод различного происхождения. С севера, со стороны Берингова моря, через Камчатский пролив с Камчатским течением на юг поступают холодные беринговоморские воды, с востока оказывает влияние ветвь более теплого Аляскинского течения. Для Камчатского и Аляскинского течений в теплый период года характерно формирование вихрей преимущественно антициклональной ориентации. Вихри имеют свои термохалинные характеристики и вносят соответствующий вклад в формирование термического режима акватории [7, 12]. Термические условия района весьма изменчивы, о чем свидетельствует их межгодовой ход (рис. 2, а).

Район 2 – Северо-Курильский. Проливы между северными Курильскими о-вами узкие и мелководные. Вместе с тем происходит активный водообмен море – океан через относительно широкий и глубокий (глубиной более

Р и с. 2. Межгодовая изменчивость аномалий температуры воды в июне – сентябре в районе 1, восточное побережье Камчатки (a), районе 2, Северо-Курильском (b), и районе 3, западное побережье Камчатки (c)

F i g. 2. Interannual variability of water temperature anomalies in June – September in the areas: 1 – Kamchatka eastern coast (a), 2 – northern Kuril (b), and 3 – Kamchatka western coast (c)

Район 3 – Западное охотоморское побережье Камчатки. Согласно циркуляции вод в данном районе, поступающие через северные проливы тихоокеанские воды распространяются на север с Западно-Камчатским течением вдоль юго-западного побережья п-ова Камчатка [14]. Таким образом, термические условия акватории юго-западного побережья (в том числе ГМС Октябрьская) также формируются под влиянием вод различного происхождения: частично Курило-Камчатского течения, собственно охотоморских и трансформированных в проливе приливным перемешиванием (рис. 2, с).

Изменчивость развития составляющих системы течений в значительной степени обусловливает перераспределение поступающего тепла и холода, определяя многолетнюю изменчивость температурного фона каждого района.

Ход многолетних изменений термического режима вод (рис. 2) свидетельствует о тенденции к потеплению в исследуемом районе в целом в течение последних четырех десятилетий, что подтверждают исследования предыдущих лет [1]. Согласно проведенным оценкам изменчивости температурных условий, в каждом прайоне для периода 1980–2022 гг. обнаружены положительные тренды. При этом на восточной и западной акваториях (район 1 и 3) в июле и августе тренды значимые (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

T a b l e 1

Коэффициенты линейного тренда для временны́х рядов температуры воды в июне – сентябре 1980–2000, 2001–2022 и 1980–2022 гг.

Linear trend coefficients for water temperature time series for

June – September in 1980–2000, 2001–2022 and 1980–2022

|

Период / Period |

Район 1 / Area 1 |

ГМС Петропавловск / Station Petropavlovsk |

Район 2 / Area 2 |

Район 3 / Area 3 |

ГМС Октябрьская / Station Oktyabrskaya |

|

Июнь / June |

|||||

|

1980–2022 |

0,02 |

0,02 |

0,01 |

0,03 |

0 |

|

1980–2000 |

0,01 |

−0,03 |

−0,02 |

0,02 |

0,03 |

|

2001–2022 |

0,06 |

–0,06 |

0,06 |

0,09 |

−0,01 |

|

Июль / July |

|||||

|

1980–2022 |

0,04 |

0,05 |

0,03 |

0,04 |

0,02 |

|

1980–2000 |

−0,01 |

−0,03 |

0,02 |

−0,03 |

0,08 |

|

2001–2022 |

0,11 |

0,05 |

0,08 |

0,09 |

0,03 |

|

Август / August |

|||||

|

1980–2022 |

0,05 |

0,06 |

0,02 |

0,05 |

0,02 |

|

1980–2000 |

0,05 |

−0,04 |

0,04 |

0,09 |

0,08 |

|

2001–2022 |

0,07 |

0,03 |

0,04 |

0,07 |

0,02 |

|

Сентябрь / September |

|||||

|

1980–2022 |

0,03 |

0,04 |

0,03 |

0,03 |

0 |

|

1980–2000 |

0,05 |

0,08 |

0,01 |

0,05 |

0,03 |

|

2001–2022 |

0,05 |

0,04 |

0,04 |

0,05 |

−0,01 |

П р и м е ч а н и е. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые (95 %) оценки.

N o t e. Statistically significant (95%) estimates are highlighted in bold.

Вместе с тем указанные оценки свидетельствуют о различиях изменчивости температурных условий в течение двух двадцатилетних фаз исследуемого периода. Для фазы 1980–2000 гг. на акваториях всех трех районов в июне – июле тренды незначимы и преимущественно отрицательные, что отражает высокую частоту формирования холодных термических режимов в этот период и свидетельствует о достаточно хорошем развитии первой стадии летнего дальневосточного муссона и влиянии ОА [8, 9]. В то же время для периода второго двадцатилетия (2001–2022 гг.) значимые положительные тренды свидетельствуют об ослаблении первой холодной стадии муссона и преимущественно раннем формировании теплых термических режимов, что характерно для второй стадии муссона в июле – августе, иногда сентябре, при влиянии Гавайского антициклона (ГА). Однако следует отметить отсутствие значимых положительных трендов в августе – сентябре в Северо-Курильской зоне (район 2). Видимо, вертикальное приливное перемешивание в проливах гряды [7] «маскирует» поступление более теплых вод с ветвью Курило-Камчатского течения.

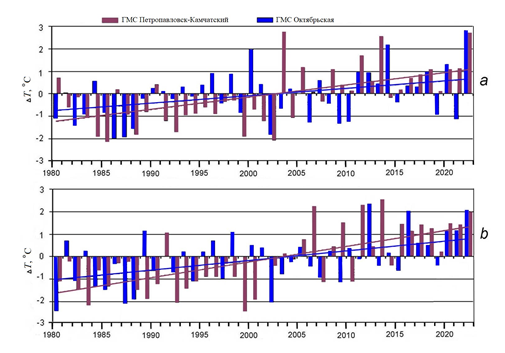

Динамика аномалий на ГМС достаточно хорошо отражает многолетнюю изменчивость термических условий восточной и западной прикамчатских акваторий. На тихоокеанской акватории восточного побережья Камчатки в Авачинском заливе (ГМС Петропавловск-Камчатский) и охотоморской акватории западного побережья (ГМС Октябрьская) изменчивость термических условий также различна на протяжении двух двадцатилетних фаз исследуемого периода. В 1980–2000 гг. преобладают отрицательные экстремумы термического режима, в следующие два десятилетия – положительные (рис. 3).

Р и с. 3. Межгодовая изменчивость аномалий температуры воды в июле (a) и августе (b) и соответствующие линейные тренды

F i g. 3. Interannual variability of water temperature anomalies in July (a) and August (b), and corresponding linear trends

Анализ многолетней изменчивости термических условий районов восточного (ГМС Петропавловск-Камчатский) и западного (ГМС Октябрьская) побережий Камчатки показывает значительные флуктуации аномалий температуры воды. В соответствии с оценкой межгодовой изменчивости термических режимов на ГМС западного и восточного побережий Камчатки в июне – сентябре за весь исследуемый период (1980–2022 гг.), проведенной с применением кластерного анализа методом К-средних, выделены годы с экстремальными термическими режимами. Определены однородные по термическому режиму группы лет: близкие к норме – с аномалиями по абсолютной величине менее 1,0 °С, с холодным и теплым режимами – с аномалиями 1,0–1,5 °С и с экстремально холодными и теплыми термическими режимами – с аномалиями по абсолютной величине более 1,5 °С (табл. 2).

Т а б л и ц а 2

T a b l e 2

Годы с экстремальными термическими режимами на ГМС за 1980–2022 гг.

Years known for abnormal thermal regimes at hydrometeorological

stations during 1980–2022

|

ГМС / Station |

Термический режим / Thermal regime |

|

|

холодный / cold |

теплый / warm |

|

|

Июнь / June |

||

|

Петропавловск / Petropavlovsk |

1985, 1994, 1999, 2000, 2001, 2018 |

2003, 2009, 2013, 2014 |

|

Октябрьская / Oktyabrskaya |

1980, 1985, 2017 |

– |

|

Июль / July |

||

|

Петропавловск / Petropavlovsk |

1984, 1985, 1988, 1992, 1999, 2002 |

2003, 2011, 2013, 2022 |

|

Октябрьская / Oktyabrskaya |

1986, 1987, 1988, 2002 |

2000, 2014, 2022 |

|

Август / August |

||

|

Петропавловск / Petropavlovsk |

1983, 1988, 1989, 1992, 1999, 2000 |

2006, 2009, 2011, 2013, 2022 |

|

Октябрьская / Oktyabrskaya |

1980, 1985, 1987, 1988, 2002 |

2012, 2016, 2022 |

|

Сентябрь / September |

||

|

Петропавловск / Petropavlovsk |

1999, 2001, 2012 |

2008, 2014, 2015, 2020, 2021 |

|

Октябрьская / Oktyabrskaya |

1983, 2002 |

2006, 2020, 2022 |

Согласно табл. 2, на акваториях, прилегающих как к западному, так и к восточному побережью Камчатки, для периода 1980–1999 гг. характерно формирование аномально холодных термических режимов. В 2000–2022 гг. отмечен переход к появлению лет с аномально теплым термическим режимом, наиболее явно проявляющийся в июле – сентябре последнего пятилетия. Максимальные значения аномалий (до 3 °С) отмечались на ГМС и прилегающих акваториях в июле

Термическое состояние и гидродинамика морской поверхности в значительной степени определяются приземными ветровыми условиями, направлением и интенсивностью переноса воздушных масс, что, в свою очередь, связано с изменчивостью атмосферной циркуляции, ее локальным воздействием [2, 8, 9].

Для выявления механизмов формирования в отдельные годы на исследуемых акваториях аномальных термических условий проанализирована изменчивость атмосферных процессов региона и их воздействия на подстилающую акваторию.

Роль атмосферной циркуляции в формировании аномальных термических условий акватории

Циркуляцию атмосферы и перенос воздушных масс в районе Камчатки в период летнего дальневосточного муссона с характерными ветрами южных румбов в основном определяют такие ЦДА, как формирующийся над Охотским морем ОА, в высотных полях – тропосферная депрессия (ТД), со стороны Тихого океана – северотихоокеанская область высокого давления (ГА). В июне – июле, когда развивается первая стадия летнего дальневосточного муссона, в тыловой части ТД на Охотское море выходят холодные воздушные массы, преимущественно арктического происхождения, наблюдаемые на синоптических картах в виде небольших антициклонов, которые и поддерживают область высокого давления (ОА) над Охотским морем. Установлено, что при развитом ОА холодные воздушные массы формируют пониженный температурный фон подстилающей морской поверхности, при усилении влияния ГА (что характерно для второй стадии муссона) происходит отепляющее воздействие и формирование положительного температурного фона [8, 9].

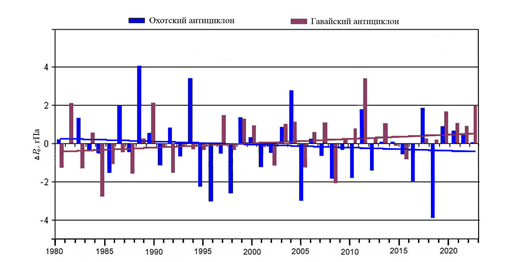

Р и с. 4. Межгодовая изменчивость аномалий приземного давления (ΔPo) в июле и соответствующие линейные тренды

F i g. 4. Interannual variability of near-land pressure anomalies (ΔPo) in July and corresponding linear trends

Следует отметить, что, согласно результатам анализа многолетней изменчивости приземного давления за исследуемый сорокалетний период при устойчивой тенденции к повышению интенсивности развития ГА (рис. 4), для ОА характерны значительные флуктуации. В первую двадцатилетнюю фазу (1980–2000 гг.) преобладают годы с положительными аномалиями давления (интенсивное развитие ОА), а для второй фазы характерно формирование преимущественно отрицательных аномалий. Результирующий отрицательный тренд свидетельствует об ослаблении этого ЦДА.

Т а б л и ц а 3

T a b l e 3

Коэффициенты корреляции между аномалиями температуры воды и аномалиями геопотенциала Н500 над Охотским морем

в июне – сентябре 1980–2022, 1980–2000, 2001–2022 гг.

Correlation coefficients between the anomalies of water temperature

and H500 geopotential over the Okhotsk Sea for June – September in 1980–2022,

1980–2000 and 2001–2022

|

ГМС, район / Station, Area |

Июнь / June |

Июль / July |

Август / August |

Сентябрь / September |

|

1980–2022 |

||||

|

Район 1 / Area 1 |

0,23 |

0,45 |

0,28 |

0,26 |

|

Петропавловск / Petropavlovsk |

0,54 |

0,47 |

0,27 |

0,13 |

|

Район 2 / Area 2 |

0,25 |

0,49 |

0,32 |

0,23 |

|

Район 3 / Area 3 |

0,16 |

0,44 |

0,39 |

0,28 |

|

Октябрьская / Oktyabrskaya |

0,32 |

0,13 |

0,14 |

−0,14 |

|

1980–2000 |

||||

|

Район 1 / Area 1 |

0,36 |

0,29 |

0,21 |

0,11 |

|

Петропавловск / Petropavlovsk |

0,59 |

0,13 |

0,06 |

0,10 |

|

Район 2 / Area 2 |

0,30 |

0,50 |

0,06 |

0,21 |

|

Район 3 / Area 3 |

0,47 |

0,43 |

0,15 |

0,26 |

|

Октябрьская / Oktyabrskaya |

0,37 |

0,12 |

−0,17 |

−0,09 |

|

2001–2022 |

||||

|

Район 1 / Area 1 |

0,08 |

0,48 |

0,22 |

0,37 |

|

Петропавловск / Petropavlovsk |

0,60 |

0,53 |

0,30 |

0,14 |

|

Район 2 / Area 2 |

0,20 |

0,48 |

0,43 |

0,24 |

|

Район 3 / Area 3 |

−0,06 |

0,32 |

0,46 |

0,28 |

|

Октябрьская / Oktyabrskaya |

0,27 |

0,15 |

0,34 |

−0,19 |

П р и м е ч а н и е. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые (95 %) оценки.

N o t e. Statistically significant (95 %) estimates are highlighted in bold.

Корреляционный анализ между аномалиями температуры воды и аномалиями давления над Охотским морем показал, что существует значимая корреляционная связь (период июнь – июль) аномалий температуры воды с аномалиями геопотенциала Н500, характеризующими развитие ТД (табл. 3). Максимальные значения коэффициентов корреляции (~ 0,6) наблюдаются в июне на ГМС Петропавловск-Камчатский. Высокие значения коэффициентов корреляции (~ 0,4–0,5) следует отметить и в июле почти на всех исследуемых акваториях.

При этом корреляционный анализ аномалий температуры воды с аномалиями давления в ГА показал низкую корреляцию, отсутствие значимых связей. Однако, как было выявлено ранее, связь формирования термических режимов с изменчивостью давления в региональных ЦДА неоднозначна: наряду с интенсивностью развития важную роль играют изменчивость положения таких атмосферных барических образований и соответствующее локальное воздействие [8, 9]. Это может быть одной из причин низкой корреляции формирования температурных экстремумов на акваториях с интенсивностью развития такого масштабного барического образования, как ГА.

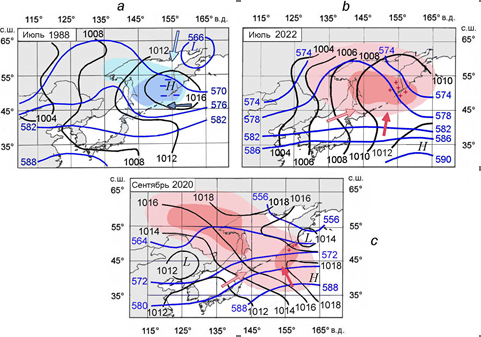

Согласно результатам анализа барических ситуаций в годы аномальных холодных или теплых температурных условий на исследуемых акваториях, подтверждается вывод из предыдущих исследований в ряде районов дальневосточных морей о различиях в эти годы структуры барических полей и положения ЦДА [9], из чего следуют разное воздействие и различия механизмов формирования термического режима вод.

Как отмечалось выше, в первую двадцатилетнюю фазу (1980–2000 гг.) исследуемого периода на прикамчатских акваториях в отдельные годы формируются преимущественно аномальные холодные температурные условия (см. табл. 2). Характерным примером является структура барических полей в июле

Р и с. 5. Структуры полей приземного давления Po, гПа (черные изобары), и геопотенциала Н500, гПа (синие изогипсы) в годы формирования отрицательных (а) и положительных (b, c) аномалий термических режимов. Символом «H» обозначено высокое давление, «L» – низкое давление; «−» и «+» – отрицательные и положительные аномалии температуры воды соответственно; очаги отрицательных и положительных аномалий геопотенциала Н500 показаны соответственно голубым и розовым цветом; очаги аномально низкой и высокой температуры воздуха – синим и красным цветом; перемещение холодных и теплых воздушных масс – стрелками (соответственно голубыми и розовыми – в средней тропосфере, синими и красными – в приземном слое)

F i g. 5. Structures of the fields of near-surface pressure Po, hPa (black isobars) and geopotential Н500, hPa (blue isohypses) in the yeas of forming the negative (а) and positive (b, c) anomalies in thermal regimes. H is high pressure, L is low pressure; “−“ and “+” are negative and positive water temperature anomalies, respectively; centers of negative and positive anomalies of the H500 geopotential are shown in blue and pink, respectively; centers of abnormally low and high air temperature – in blue and red; arrows indicate the movement of cold and warm air masses (blue and pink – in the mid troposphere, blue and red – in the near-land layer, respectively)

Механизм формирования аномально теплых термических режимов на всей акватории (что характерно для 2001–2022 гг. – второй фазы исследуемого периода) обусловлен отсутствием холодных депрессий над Охотским морем и Камчаткой. В качестве примера можно выделить экстремально теплый по термическому режиму

Как отмечалось выше, формирование аномальных термических режимов вод, влияющих (как позитивно, так и негативно) на продуктивность экосистем, весьма важно для функционирования последних. С аномально теплыми термическими режимами может быть связано формирование аномальных гидрологических условий, негативно отражающихся на экосистемах и гидробионтах, как это наблюдалось в сентябре и октябре

Таким образом, проведенные исследования показывают важность учета изменчивости структуры барических полей, положения ЦДА и соответствующего локального воздействия при анализе механизмов формирования аномальных термических условий.

В результате анализа изменчивости атмосферных процессов региона и их воздействия на подстилающую акваторию выявлены причинно-следственные связи. Механизмы формирования аномальных термических условий связаны с региональными особенностями атмосферной циркуляции: с аномальными изменениями развития и положения сезонных ЦДА, изменениями их локального воздействия.

Заключение

Согласно оценкам многолетней изменчивости температурных условий на исследуемых акваториях в июне – сентябре за период 1980–2022 гг., выявлены положительные тренды, значимые в июле и августе.

Установлены различия изменчивости температурных условий в течение двух двадцатилетних фаз исследуемого периода. С 1980 по 2000 г. на акваториях всего района в июне – июле тренды преимущественно отрицательные. Это отражает высокую частоту формирования холодных термических режимов в течение данной фазы и свидетельствует о достаточно хорошем развитии первой стадии летнего дальневосточного муссона, влиянии ОА. В течение данного периода на акваториях западного и восточного побережий Камчатки аномально теплые режимы не наблюдались. Для второй фазы исследуемого периода, с 2001 по

Выявлена значимая корреляционная связь аномалий температуры воды с аномалиями геопотенциала Н500, характеризующими интенсивность развития ТД, которая, в свою очередь, поддерживает развитие ОА. Для первой двадцатилетней фазы изменчивости давления в области ОА характерно формирование положительных аномалий (интенсивное развитие), но для второй фазы характерно формирование преимущественно отрицательных аномалий, свидетельствующих об ослаблении этого ЦДА.

Корреляционный анализ межгодовой изменчивости аномалий температуры воды и аномалий давления в области ГА показал отсутствие значимых связей. Формирование температурных экстремумов на акваториях имеет локальный характер, что может быть одной из причин низкой корреляции с интенсивностью развития такого масштабного барического образования, как ГА, при достаточно хорошей корреляции с региональным центром действия ОА. Показано, что наряду с интенсивностью развития данных центров действия атмосферы важную роль в формировании термического режима играет положение этих барических образований. Установлено, что ГА имеет устойчивую тенденцию к повышению интенсивности развития. В условиях ослабления ОА при распространении на северо-запад северотихоокеанской ветви ГА возрастает термическое и динамическое воздействие этого максимума на исследуемые акватории, что способствует формированию термического режима вод с положительными аномалиями.

Показано, что механизмы формирования аномальных термических условий связаны с региональными особенностями атмосферной циркуляции: аномальными изменениями развития и положения сезонных ЦДА, изменениями их локального воздействия.

Материалы исследования могут быть применены в промысловой океанографии, использованы в региональных прогностических моделях.

1. Климатические изменения термических условий окраинных морей западной части Тихого океана / И. Д. Ростов [и др.] // Метеорология и гидрология. 2020. № 3. С. 44–57. EDN FYBWCF.

2. Роль глобальной атмосферной осцилляции в формировании климатических аномалий дальневосточного региона России / В. И. Бышев [и др.] // Доклады Академии наук. 2014. Т. 458, № 1. С. 92–96. https://doi.org/10.7868/S0869565214250148

3. Johnson G. C., Lyman J. M., Warming trends increasingly dominate global ocean // Nature Climate Change. 2020. Vol. 10. P. 757–761. https://doi.org/10.1038/s41558-020-0822-0

4. Interannual and interdecadal variations of the South Asian and western Pacific Subtropical Highs and their relationships with Asian-Pacific summer climate / X. Jiang [et al.] // Meteorolo-gy and Atmospheric Physics. 2011. Vol. 113, iss. 3–4. P. 171–180. https://doi.org/10.1007/s00703-011-0146-8

5. Шунтов В. П., Иванов О. А. Климатические изменения и современное состояние биоты российских вод дальневосточных морей // Известия ТИНРО. 2019. Т. 197. С. 83–107. https://doi.org/10.26428/1606-9919-2019-197-83-107

6. Гидрометеорология и гидрохимия морей. Т. IX : Охотское море. Вып. 1 : Гидрометеоро-логические условия / Отв. ред. Ф. С. Терзиев. Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1998. 398 с.

7. Богданов К. Т., Мороз В. В. Воды Курило-Камчатского течения и течения Ойясио. Вла-дивосток : Дальнаука, 2004. 141 с. EDN QKEOIR.

8. Шатилина Т. А., Цициашвили Г. Ш., Радченкова Т. В. Особенности изменчивости лет-них центров действия атмосферы над Дальним Востоком и климатические экстремумы в период 1980–2017 гг. // Ученые записки Российского государственного гидрометеороло-гического университета. Метеорология. 2019. № 56. С. 61–80. https://doi.org/10.33933/2074-2762-2019-56-61-80

9. Мороз В. В., Шатилина Т. А. Особенности формирования экстремальных состояний термического режима вод в районе Курильской островной гряды в летний период под воздействием атмосферных процессов // Морской гидрофизический журнал. 2022. Т. 38, № 5. С. 451–465.

10. Шатилина Т. А., Цициашвили Г. Ш., Радченкова Т. В. Использование метода интер-вального распознавания для выделения предшествующих барических структур, опреде-ляющих экстремальные термические режимы в южнокурильском районе Тихого океана в летний период // Известия ТИНРО. 2021. Т. 201, № 22. С. 470–483. https://doi.org/10.26428/1606-9919-2021-201-470-483

11. Ростов И. Д., Дмитриева Е. В., Воронцов А. А. Тенденции климатических изменений термических условий в прибрежных акваториях западной части Берингова моря и приле-гающих районах за последние десятилетия // Известия ТИНРО. 2018. Т. 193, № 2. С. 167–182. https://doi.org/10.26428/1606-9919-2018-193-167-182

12. Рогачев К. А., Шлык Н. В. Роль алеутских вихрей в изменении характеристик халоклина Камчатского течения // Метеорология и гидрология. 2018. № 1. С. 60–67. EDN YMRYQC.

13. Андреев А. Г., Жабин И. А. Влияние продолжения Аляскинского течения на динамику вод восточной части Охотского моря // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2015. № 2. С. 87–92. EDN TTYLIN.

14. Жигалов И. А. Сезонная и межгодовая изменчивость геострофических течений в районе западной Камчатки // Известия ТИНРО. 2012. Т. 169. С. 94–99.

15. Рогачев К. А., Шлык Н. В. Многолетние изменения вихря ветра и уровень моря в Кам-чатском течении // Океанология. 2005. Т. 45, № 3. С. 339–348. EDN HRZHHL.

16. Водообмен между Беринговым морем и Тихим океаном через Камчатский пролив / И. А. Жабин [и др.] // Метеорология и гидрология. 2010. № 3. С. 84–92. EDN MBBUSH.

17. Isoguchi O., Kawamura H. Seasonal to interannual variations of the western boundary current of the subarctic North Pacific by a combination of the altimeter and tide gauge sea levels // Jour-nal of Geophysical Research. 2006. Vol. 111, iss. C4. C04013. https://doi.org/10.1029/2005JC003080

18. Некоторые особенности океанологических условий осеннего цветения микроводорослей у юго-восточного побережья Камчатки / М. К. Пичугин [и др.] // Подводные исследова-ния и робототехника. 2020. № 4. С. 70–73. https://doi.org/10.37102/24094609.2020.34.4.010

19. Цхай Ж. Р., Шевченко Г. В. Особенности распределения концентрации хлорофилла а у восточного побережья Камчатки осенью 2020 года по спутниковым данным // Совре-менные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022. Т. 19, № 1. С. 226–238. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2022-19-1-226-238