Россия

Россия

Россия

УДК 551.46.06 Результаты наблюдений

Цель. Определить характеристики и тенденции межгодовой изменчивости параметров морских волн тепла у восточного побережья п-ова Камчатка, а также в прилегающих районах за послед-ние четыре десятилетия и дать анализ их причинно-следственных связей с крупномасштабными и региональными процессами в океане и атмосфере в контексте глобального потепления, изучить возможную роль прибрежного ветрового апвеллинга в цепочке событий масштабной экологиче-ской катастрофы в исследуемом регионе осенью 2020 г. в условиях интенсификации морских волн тепла и вспышки вредоносного цветения водорослей – цель настоящей работы. Методы и результаты. Для анализа данных климатических массивов NOAA применялись стан-дартные методы идентификации изменчивости морских волн тепла и определения параметров амплитудно-частотного состава в узлах регулярной сетки. Результаты позволили детально оха-рактеризовать пространственно-временную изменчивость морских волн тепла в исследуемом регионе, включая частоту событий, их продолжительность, интенсивность, интегральные показа-тели (кумулятивную интенсивность и композитный индекс интенсивности), а также тенденции межгодовых и сезонных колебаний. Также были выявлены случаи ветрового апвеллинга глу-бинных вод в прибрежной зоне, который сопровождался всплеском концентрации хлорофилла a на поверхности океана в период вспышки вредоносного цветения водорослей. Выводы. Морские волны тепла развивались на фоне устойчивых положительных трендов темпе-ратуры поверхности океана. В последние два десятилетия на фоне глобального потепления наблюдалось значительное увеличение всех характеристик морских волн тепла. Выявлены ста-тистически значимые корреляции между колебаниями различных параметров морских волн тепла и изменениями характеристик аномалий поля приземной температуры воздуха, геопотен-циальной высоты изобарической поверхности 500 мбар, а также климатических индексов, ука-зывающих на локальное и удаленное воздействие крупномасштабных атмосферных процессов. В период вспышки вредоносного цветения водорослей у Камчатского побережья, наблюдавшейся после воздействия морских волн тепла, отмечалось усиление ветрового апвеллинга в прибреж-ной зоне, способствующего поступлению биогенных веществ и динофлагеллят в фотический слой и увеличению их численности и концентрации хлорофилла a. Проведенные исследования позволили подтвердить предположение о роли экстремальных явлений морских волн тепла в цепочке событий экологической катастрофы в исследуемом регионе осенью 2020 г.

северо-западная часть Тихого океана, Камчатка, климатические изменения, морские волны теп-ла, апвеллинг, концентрация хлорофилла, климатические индексы, корреляционные связи

Введение

На фоне современных тенденций глобального потепления экстремальные климатические явления как в атмосфере, так и в океане становятся все более частыми, продолжительными и интенсивными. В океане такими считаются морские волны тепла (МВТ), которые признаны одним из самых серьезных экстремальных явлений, вызванных изменением климата [1]. Эти волны можно определить как продолжительные, дискретные, аномально теплые события, которые характеризуются длительностью, интенсивностью, скоростью эволюции и пространственной протяженностью [1, 2]. Качественно МВТ определяются [3] как дискретные периоды продолжительной аномально теплой воды на поверхности в определенном месте, а количественные определения основаны на температурах океана, превышающих фиксированные сезонно меняющиеся или кумулятивные пороговые значения, отличающиеся для разных районов. В большинстве исследований, следуя единой методике [2], событие МВТ определяется как продолжительный аномально теплый период на поверхности океана, длящийся не менее пяти последовательных дней с температурами выше 90-го процентиля в течение выбранного временного периода.

Возникновение МВТ может быть вызвано комбинацией локальных океанических и атмосферных процессов, таких как потоки тепла между воздухом и морем и горизонтальная адвекция. Эти процессы могут модулироваться крупномасштабной изменчивостью климата через дальние связи и взаимодействия [3, 4]. Морские волны тепла, как правило, идентифицируются с использованием температур поверхности океана (ТПО), хотя они могут распространяться и на большие глубины. Помимо экстремальных тепловых аномалий периодически наблюдаются и противоположные явления – экстремально холодные морские волны холода, показатели которых в большинстве регионов снижаются [1, 5], хотя в некоторых местах их интенсивность может увеличиваться.

На протяжении последних нескольких десятилетий МВТ наблюдаются во всех океанических бассейнах [1, 2, 4], а в будущем, в течение XXI в., их частота и интенсивность будет увеличиваться [5]. Примечательно, что за последние 40 лет средняя интенсивность МВТ в арктических окраинных морях стала сопоставимой с наблюдаемой в других регионах Мирового океана [6]. Явления МВТ могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев и охватывать десятки и сотни километров акватории. Они представляют собой значительную угрозу для морских экосистем, прибрежных биологических сообществ и экономики прибрежных регионов [2, 6, 7], но также могут создавать благоприятные условия для распространения инвазивных видов.

Факторы, определяющие начало и завершение отдельных явлений МВТ, разнообразны и могут изменяться в зависимости от региона, сезона и масштаба события [4]. При этом океаническая адвекция играет ключевую роль в регулировании характеристик МВТ малого масштаба, в то время как атмосферные процессы являются основным движущим фактором для явлений МВТ более крупного масштаба. В целом с увеличением пространственного масштаба МВТ становятся менее интенсивными, реже встречаются и длятся дольше [8]. В периоды экстремального потепления наблюдается ослабление процессов вертикального перемешивания вод, усиление стратификации, что снижает поступление питательных веществ к поверхности, вызывает закисление вод и снижение до критических значений уровня растворенного кислорода [9, 10].

Основные риски, связанные с влиянием МВТ на морскую биоту [10], обусловлены нарушением естественных условий обитания и жизненного цик-ла гидробионтов, что происходит вследствие превышения адаптационных пределов этих организмов. Это также ведет к нарушениям пищевых цепочек, ухудшению кислородного режима и возникновению токсикологических уг-роз, связанных с вредоносным «цветением» водорослей (ВЦВ) [11]. Температура и поступление питательных веществ являются ключевыми факторами, контролирующими продуктивность океанов [12, 13]. Согласно проведенным исследованиям [14], в различных широтах МВТ могут как снижать концентрацию хлорофилла (показателя биомассы фитопланктона) [9], так и способствовать ее увеличению. При этом степень реакции хлорофилла на повышение температуры усиливается с ростом интенсивности, продолжительности МВТ и скорости поступления питательных веществ в верхний перемешанный слой. Однако связи между этими процессами сложны и неоднозначны.

Многочисленные исследования показали, что морские волны тепла стали причиной массовых явлений ВЦВ в различных регионах мира [15]. В последние десятилетия такие события становятся все более частыми и расширяются как по времени, так и по территории, оказывая беспрецедентное воздействие на морские экосистемы [1, 16, 17]. В ряде случаев эти явления приводили к катастрофическим последствиям для прибрежной аквакультуры и рыболовства. Так, в конце сентября – начале октября 2020 г. в акватории Авачинского залива и других районах юго-восточного побережья Камчатки произошла экологическая катастрофа, которая сопровождалась массовым развитием фитопланктона и аномальным ростом концентрации хлорофилла a. Эти изменения привели к появлению пены, пленок биогенных поверхностно-активных веществ на поверхности воды и массовой гибели морских гидробионтов (до 95% бентоса) [18, 19]. Исследования показали, что причиной этого явления было массовое и продолжительное «цветение» динофлагеллят вида Karenia selliformis [19], численность которых тесно коррелировала с концентрацией хлорофилла a, но не была связана с антропогенной эвтрофикацией [18, 20], характерной для акватории бухты Авача, примыкающей к Авачинскому заливу. Вредоносное «цветение» водорослей продолжалось два месяца и охватило обширную территорию более 300 × 100 км [19].

Среди вероятных факторов, способствующих этому явлению, выделяются сильные положительные аномалии температуры воды, которые можно расценивать как интенсивные морские волны тепла [15], а также поступление биогенных элементов из глубоких слоев воды вследствие ветро-волнового перемешивания, вызванного проходом трех глубоких циклонов в период 19 сентября – 7 октября 2020 г. [21] и влиянием тайфуна DOLPHIN, который мог усилить эти процессы. Кроме того, рассматривалось влияние вызванного ветром апвеллинга, способствующего подъему динофлагеллят на поверхность, как возможная причина вспышки ВЦВ [19], но в ходе исследования эта гипотеза не была окончательно подтверждена. Подобные явления, связанные с массовым вредоносным «цветением» водорослей, известны под названием «красные приливы», они фиксировались в камчатских бухтах и ранее [21]. Спустя год, в сентябре – ноябре 2021 г., аналогичные события произошли на юге региона, у тихоокеанского побережья Хоккайдо, где также наблюдались случаи интенсивных МВТ [16]. В этом регионе также было зафиксировано массовое «цветение» динофлагеллят [20], которое сопровождалось гибелью морских организмов. Эти явления связывались с особенностями мезомасштабной динамики вод и усилением горизонтальных и вертикальных процессов перемешивания, которые последовали за интенсивными и обширными проявлениями МВТ в указанном районе [15]. В целом ретроспективный анализ токсических событий ВЦВ и лабораторные эксперименты подтверждают связь между резким повышением температуры воды и увеличением скорости производства токсинов [17].

При этом следует отметить, что многофакторные биологические воздействия на морские экосистемы, связанные с различными характеристиками МВТ, могут значительно различаться. Механизмы этих процессов, как и их причинно-следственные связи, пока недостаточно изучены [15, 22]. Установлено, что реакция экосистемы в значительной степени зависит от продолжительности, интенсивности и времени наступления экстремальных событий [23]. В то же время надежные данные о частоте случаев возникновения ВЦВ, а также о характеристиках МВТ у восточного побережья Камчатки, подобные тем, что имеются для Бохайского залива [16], отсутствуют. В целом в последние годы как в северо-восточной, так и в северо-западной части Тихого океана наблюдалась определенная зависимость возникновения и динамики ВЦВ от характеристик МВТ.

Выделяются несколько ключевых факторов, влияющих на развитие ВЦВ:

– более частые вспышки ВЦВ связаны с аномально теплыми термическими условиями, возникающими в результате воздействия МВТ [17, 20]. Однако в дальнейшем эти условия могут оказать негативное влияние на поддержание популяций таких водорослей, действуя как стрессор для их роста [24];

– в годы с «красными приливами» (период ВЦВ) общее количество дней с МВТ, как правило, выше, чем в годы без них. «Красные приливы» чаще возникают в районах с более высокой частотой и продолжительностью МВТ по сравнению с соседними акваториями [25];

– даже в местах, где такие водоросли встречаются редко, после вспышки ВЦВ могут возникать повторные события в последующие годы [20];

– формирование областей экстремальных температурных аномалий на поверхности океана и усиление стратификации, вызванные МВТ за месяц [15] или более до начала ВЦВ, способствуют запуску и ускорению процессов развития ВЦВ;

– вспышки ВЦВ происходят при попадании водорослей в оптимальные экологические условия [15]. Процессы ветро-волнового перемешивания, апвеллинга, горизонтальной адвекции и мезомасштабной динамики вод, приводящие к притоку питательных веществ из глубинных слоев в фотический слой, являются необходимыми для питания фитопланктона и поддержания ВЦВ [17, 18];

– расширение зоны, охваченной ВЦВ, связано с углублением перемешанного поверхностного слоя и вовлечением биогенных веществ из речного стока [15, 18, 21] и соседних акваторий.

Морские акватории, прилегающие к восточному побережью Камчатского п-ова, являются одной из наиболее динамически активных и продуктивных областей Тихого океана, обеспечивающих необходимые условия для воспроизводства и промысла множества видов рыб и других гидробионтов. На рубеже XX–XXI вв. в исследуемом районе преобладали однонаправленные тенденции изменений термических условий в сторону увеличения температуры воды и воздуха в основном вследствие изменений теплообмена с атмосферой, что проявляется в характеристиках ледовитости, термохалинной структуры и теплосодержания вод [26]. Эти процессы характеризуются значительной пространственно-временной изменчивостью и оказывают заметное влияние на экологическое состояние и биоту региона. На акватории региона отмечалась наибольшая в пределах всего бассейна Тихого океана скорость потепления, а вклад тренда в суммарную дисперсию среднегодовой ТПО достигал 30–40% [26]. Наибольшие тренды Та и ТПО наблюдались в западной части Берингова моря и у восточного побережья Камчатки [27]. Особенности их межгодовой изменчивости определяются поверхностным воздействием и внутренней динамикой океана. Они включают сезонные изменения, а также десятилетние и междесятилетние колебания, наложенные на монотонные тенденции в условиях изменяющихся климатических режимов и отдельных фаз глобального потепления.

На данный момент метрики явлений МВТ – количественные показатели (такие как интенсивность, продолжительность, частота, площадь охвата [2]), их статистические характеристики, а также причинно-следственные связи с процессами в атмосфере и океане в регионе северо-западной части Тихого океана у восточного побережья Камчатки остаются недостаточно изученными.

Цель данной работы – определение характеристик и тенденций межгодовой изменчивости параметров МВТ у восточного побережья Камчатки и в прилегаю-щих районах, а также анализ причинно-следственных связей с крупномасштабными и региональными процессами в океане и атмосфере за последние 40 лет, изучение возможной роли прибрежного ветрового апвеллинга в цепочке событий масштабной экологической катастрофы в исследуемом регионе в условиях интенсификации МВТ и вспышки вредоносного «цветения» водорослей.

Данные и методы

Район исследований ограничен координатами 51–63° с. ш.; 156–180° в. д., а временной период – четырьмя десятилетиями 1982–2023 гг. В работе использованы данные оптимальной интерполяции ежедневной ТПО (NOAA-OI SST, 2) в узлах сетки 0,25° × 0, 25°, доступные по адресу https://www.psl.noaa.gov/data/gridded/data.noaa.oisst.v2.highres.html, и стандартный метод идентификации МВТ [2]. Событие МВТ определялось как аномально теплое явление на поверхности океана, длящееся не менее пяти последовательных дней (два последовательных события с перерывом менее трех дней считаются одним событием) с температурами поверхности выше 90-го процентиля, на основе базового климатического 30-летнего периода 1988–2018 гг. с использованием программного обеспечения Matlab [28]. Согласно методу [2], 90-й процентиль был рассчитан для каждого календарного дня с использованием ежедневных значений ТПО в пределах 11-дневного окна, центрированного на данных за все годы в пределах климатологического периода и сглаженного путем применения 31-дневного скользящего среднего. Для описания, сравнительного анализа и классификации характеристик МВТ в каждом узле сетки и в среднем по региону были рассчитаны различные метрики [2], определяемые на основе степени, в которой значения фактической температуры превышают местные климатические характеристики 90-го процентиля базового периода [22]:

– частота – количество событий МВТ в год (F);

– продолжительность – количество дней между началом и окончанием периода явления МВТ, когда ТПО превышает порог 90% (D, сут);

– интенсивность МВТ – отклонение среднесуточной ТПО относительно 90-го процентиля базового периода в выбранный день (I, °С);

– средняя интенсивность, представляет собой среднюю интенсивность (температурную аномалию) для всего рассматриваемого события МВТ (Imean, °С);

– максимальная интенсивность – наибольшая аномалия температуры относительно аномалии температуры климатических характеристик в период события МВТ (Imax, °С);

– кумулятивная интенсивность – показатель, суммирующий значения температурных аномалий в течение события МВТ (Icum, °С);

– композитный индекс интенсивности, который интегрирует частоту (количество) событий, их интенсивность и длительность на протяжении всего периода (ICI, °С·сут).

Использовались также данные реанализа полей приземной температуры воздуха (Ta), давления, ветра и ряды климатических индексов (КИ) [26, 29]: AMO, NPGO, PDO, SOI, WP, NINO.WEST, полученные с сайтов NOAA https://psl.noaa.gov/data/gridded/index.html и https://psl.noaa.gov/data/climateindices/list/. Спутниковые данные о концентрации хлорофилла a и ТПО с высоким разрешением были взяты с сервера ERDDAP NOAA CoastWatch на сайте https://coastwatch.noaa.gov/erddap/griddap/index.html?page=1&itemsPerPage=1000.

Проводился статистический расчет и анализ пространственно-временной изменчивости характеристик используемых данных по единой методике [29]. С учетом продолжительности летнего и зимнего муссонов и внутригодового хода Та и ТПО были выбраны условно теплый, летний (июнь – сентябрь), и условно холодный, зимний (ноябрь – март), сезоны (периоды) года. Расчеты проводились как для всего 42-летнего периода 1982–2023 гг., так и для его первой (1982–2002) и второй (2003–2023) половин. Уровень значимости 95% для трендов временных рядов и коэффициентов корреляции оценивался по критерию Стьюдента с использованием эффективных степеней свободы.

Для изучения возможности проявления и характеристик сезонного прибрежного апвеллинга в исследуемом районе использовался ветровой индекс апвеллинга, позволяющий получить количественные оценки направленного от берега экмановского переноса вод в поверхностном слое трения [30]. Индекс рассчитывается по полю ветра в прибрежных районах океана с использованием данных, полученных при помощи спутниковых скаттерометров, которые отражают короткопериодную изменчивость поля ветра [31]. Для прибрежных районов юго-восточного побережья Камчатки и Авачинского залива уравнение для расчета ветрового индекса апвеллинга можно представить в следующем виде:

UI = −Qx sin (𝑎 – π/2) + Qy cos (𝑎 – π/2),

где 𝑎 – угол между соответствующей параллелью и прямой, аппроксимирующей среднюю береговую линию; Qx и Qy – значения зональной и меридиональной составляющих ветрового переноса. В этом случае Qx = τy/ρf, Qy = = –τх/ρf, где τх и τy – значения зональной и меридиональной составляющих касательного напряжения ветра, ρ – плотность морской воды (1025 кг·м–3), f – параметр Кориолиса. Касательное напряжение ветра рассчитывалось по урав-нениям, предложенным в работе [32].

Тенденции потепления на акватории восточного побережья

п-ова Камчатка и прилегающих районов

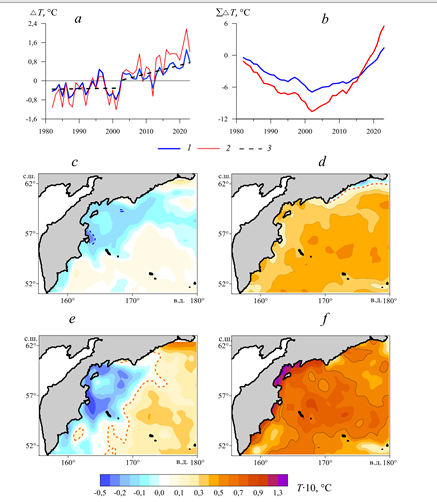

В целом по району в период 1982–2023 гг. отмечался статистически значимый положительный тренд аномалий среднегодовой ТПО (ΔT), составляющий 0,31 °C за 10 лет. В графиках аномалий и накопленных аномалий выделяются две фазы (периода) климатических изменений: 1982–2002 гг., когда преобладали отрицательные аномалии ТПО, и 2003–2023 гг. – с преобладанием положительных аномалий (рис. 1, a, b).

Значение тренда среднегодовой ТПО в первой фазе составляло 0,02 °C за 10 лет и не являлось статистически значимым, тогда как во второй фазе оно увеличилось до значимого 0,36 °C за 10 лет. В теплый период года во время первой фазы (1982–2002) по всему району наблюдалось умеренное увеличение ТПО до 0,12 °C за 10 лет. Однако в последующий период (2003–2023) тренд ТПО резко усилился, достигнув 0,64 °C за 10 лет. Это связано с переходом к новому климатическому режиму и изменением характеристик атмосферной циркуляции в регионе. Причем, как было показано ранее [26], в северном и южном секторах акватории всей внетропической зоны северо-западной части Тихого океана выявленные тенденции также различаются. Как видно из рис. 1, с – f, в последние два десятилетия знак тренда ТПО на акватории западной и северо-западной областей исследуемого района изменился с отрицательного на положительный. При этом в теплый период года у побережья восточной части п-ова Камчатка сформировалась полоса с экстремальными трендами ТПО (рис. 1, f), которые, по нашим оценкам, достигли рекордных значений для всего бассейна Тихого океана – до 1,45 °C за 10 лет.

Р и с. 1. Межгодовая изменчивость аномалий среднегодовой ТПО (∆Т) (a) и накопленных аномалий (∑∆Т) (b) в 1982–2023 гг.; тренды аномалий среднегодовой ТПО (c) и аномалий ТПО за теплый период (e) в 1982–2002 гг.; то же – в 2003–2023 гг. (d, f). Обозначения на фрагментах a, b: 1 – среднегодовые аномалии ТПО; 2 – аномалии ТПО за теплый период; 3 – линейные тренды за два периода; штриховыми линиями на фрагментах c, d, e ограничены области, статистически значимые на уровне 95%

F i g. 1. Inter-annual variability of annual average SST (∆T) anomalies (a) and accumulated (∑∆T) anomalies (b) in 1982–2023; trends of annual average SST anomalies (c) and warm period SST anomalies (e) in 1982–2002; the same is for 2003–2023 (d, f). Legend at the fragments a and b: 1 – annual average SST anomalies; 2 – warm period SST anomalies; 3 – linear trends for two periods; dashed lines delimit the areas statistically significant at the 95% level in fragments c, d and e

Средние показатели характеристик морских волн тепла

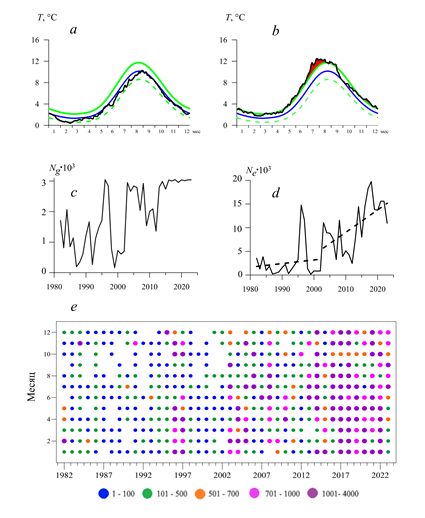

На рис. 2 показаны временные изменения некоторых характеристик МВТ по всему району. Из рисунка следует, что в последние 40 лет наблюдалось постепенное увеличение площади акватории (количества узлов сетки, Ng, – рис. 2, c), охваченной этим процессом. Эти события фиксируются в течение всех месяцев года, однако в середине периода наблюдался резкий рост их числа (рис. 2, d, e). В целом суммарное количество событий МВТ (Ne) в узлах сетки за этот период увеличилось с 213 в 1987 г. до 19,7 тыс. в 2018 г. (в среднем за период наблюдалось ~ 6,5 тыс. событий в год) со значимым трендом ~ 3,5 тыс. за 10 лет. Амплитудно-частотные характеристики внутригодовой динамики этих событий по району также различаются и в зависимости от года имеют специфические особенности для каждого периода (рис. 2, a, b). В межгодовом ходе кривой Ne прослеживаются общие тенденции потепления в регионе и два основных периода, которые отражают ключевые изменения климата (рис 1, a; 2, d).

Р и с. 2. Общие показатели событий МВТ по региону исследований. Изменения в 2002 г. (a) и в 2023 г. (b) среднесуточных ТПО (черная кривая), климатологических средних ТПО (синяя кривая), пороговых значений 90-го процентиля (сплошная зеленая кривая) и 10-го процентиля (штриховая зеленая кривая); количество узлов сетки Ng (c), в которых наблюдались события МВТ, и количество событий МВТ Ne в узлах сетки (d); дифференцированные изменения количества событий МВТ по всему району за различные годы по месяцам (e)

F i g. 2. General indicators of MHW events in the region under study. Changes of daily average SST (black curve), climatological average SST (blue curve), and the 90th (solid green curve) and 10th (dashed green curve) percentile thresholds in 2002 (a) and 2023 (b); number of grid nodes Ng (c) where the MHW events were observed, and a number of MHW events Ne at the grid nodes (d); differentiated changes in the number of MHW events over the entire region for different years by months (e)

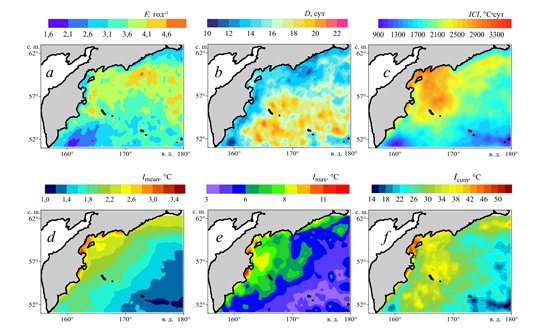

Основные пики на этой кривой соответствуют пиковым значениям Эль-Ниньо, которые происходили в последние десятилетия, а общий тренд совпадает с глобальными климатическими изменениями [1, 29, 33]. Дальнейший анализ характеристик МВТ в регионе был сосредоточен на последнем 20-летнем временном интервале (2003–2023). Рисунок 3 иллюстрирует частоту событий, их продолжительность, интенсивность и интегральные показатели, подчеркивая значительные региональные различия в этих показателях за последние два десятилетия.

Р и с. 3. Пространственное распределение многолетних усредненных среднегодовых характеристик МВТ в 2003–2023 гг.: частота событий МВТ (a); продолжительность (b); композитный индекс интенсивности (c); средняя интенсивность (d); максимальная интенсивность (e); кумулятивная интенсивность (f)

F i g. 3. Spatial distribution of long-term averaged annual mean MHW characteristics in 2003–2023: MHW events frequency (a); duration (b); composite intensity index (c); mean (d), maximum (e) and cumulative (f) intensities

Зона с минимальной частотой событий МВТ (менее двух в год) расположена к юго-востоку от Камчатки в океанской части, а максимальная частота (более четырех в год) наблюдалась вблизи кромки шельфа Берингова моря (рис. 3, a), что также отмечалось ранее [34]. Среднее значение частоты событий (F) составило 3,4 в год. Средняя продолжительность каждого события МВТ (D) в водах региона равнялась 16 сут. В то же время с удалением от континента продолжительность этих событий увеличивается с 10–12 дней на северо-западе до 20–25 дней в глубоководных районах юго-восточной части региона (рис. 3, b).

Средняя и средняя из максимальных интенсивности МВТ в исследуемом районе за 20 лет составили 1,8 и 5,2 °C соответственно, а средняя кумулятивная интенсивность – 28,2 °C. Наибольшие значения этих характеристик (Imean ~ 3,4 °C, Imax ~ 11,5 °C и Icum ~ 50 °C) отмечались в узкой прибрежной зоне северо-восточной части Камчатского п-ова и прилегающих к континенту акваториях океана (рис. 3, d – f). Композитный индекс интенсивности (ICI), объединяющий три основные переменные МВТ (F, D, Imean), предоставляет более полную картину проявления МВТ. Пространственное распределение ICI (рис. 3, c) демонстрирует более высокие значения индекса в западной части бассейна Берингова моря, в то время как в южной части региона наблюдаются его относительно низкие значения.

Эти общие тенденции в динамике суточных характеристик МВТ, с одной стороны, являются ожидаемым следствием повышения средней температуры поверхности океана в условиях глобального потепления [33], с другой – отражают избирательную чувствительность к изменениям температуры морской поверхности и могут быть как предвестниками, так и причиной формирования межгодовых трендов температурных колебаний [34].

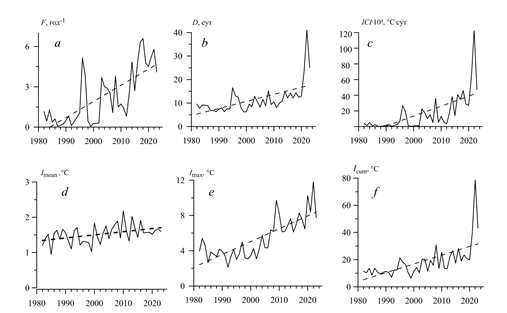

Межгодовые и сезонные изменения МВТ

На рис. 4 показаны межгодовые изменения основных характеристик МВТ, усредненных по всему исследуемому району. Временной ход показателей МВТ характеризуется наличием пиковых значений в конце периода 1982–2023 гг. При этом наблюдается заметный положительный линейный тренд (рис. 4, таблица). Связи между изменениями характеристик МВТ, аномалиями различных региональных климатических показателей и климатических индексов демонстрируют относительно тесную корреляцию.

Р и с. 4. Регионально усредненные среднегодовые значения частоты F (a), продолжительности D (b), композитного индекса интенсивности ICI (c), средней Imean (d), максимальной Imax (e) и кумулятивной Icum (f) интенсивности событий МВТ за период 1982–2023 гг. Обозначения: сплошная линия – показатель МВТ, штриховая – линейный тренд

F i g. 4. Regionally averaged annual mean values of frequency F (a), duration D (b), composite intensity index ICI (c), mean Imean (d), maximum Imax (e) and cumulative Icum (f) intensities of MHW events for 1982–2023. Legend: solid line denotes MHW index, dashed line – linear trend

Значения межгодовых трендов (b/10 лет) среднегодовых показателей МВТ и коэффициенты корреляции (R) событий МВТ с климатическими параметрами за 1982–2023 гг.

Inter-annual trend (b/10 years) values of annual average MHW indicators, and correlation coefficients (R) of MHW events with climatic parameters

for 1982–2023

|

Параметры/ Parameters |

F |

D |

ICI |

Imean |

Imax |

Icum |

|

b |

1,2 |

3,7 |

12,5×103 |

0,1 |

1,5 |

6,4 |

|

R/SSTa |

0,81 |

0,57 |

0,76 |

0,33 |

0,55 |

0,59 |

|

R/Ta |

0,76 |

0,63 |

0,74 |

0,36 |

0,52 |

0,65 |

|

R/H500 |

0,52 |

0,47 |

0,51 |

0,38 |

0,57 |

0,53 |

|

R/AMO |

0,35 |

0,53 |

0,38 |

0,44 |

0,50 |

0,44 |

|

R/SOI |

0,22 |

0,36 |

0,32 |

0,29 |

0,38 |

0,42 |

|

R/NINO.W |

0,61 |

0,45 |

0,57 |

0,39 |

0,69 |

0,52 |

|

R/NPGO |

–0,47 |

–0,31 |

–0,35 |

0,12 |

–0,19 |

–0,22 |

|

R/IPO |

–0,21 |

–0,38 |

–0,40 |

–0,23 |

–0,38 |

–0,42 |

П р и м е ч а н и е. SSTa – среднегодовые аномалии приземной температуры воздуха по данным реанализа; Ta – среднегодовые аномалии температуры воздуха на прибрежной метеостанции Апука (Олюторка) с сайта http://portal.esimo.ru/portal; H500 – аномалии геопотенциальной высоты поверхности 500 мбар; AMO – IPO – климатические индексы [26, 29]. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые (95%) оценки

N o t e. SSTa is annual average anomalies of surface air temperature based on reanalysis data; Ta is annual average anomalies of air temperature at the coastal weather station Apuka (Olyutorka) taken from the website http://portal.esimo.ru/portal; H500 – anomalies of geopotential height of the 500 mbar surface; AMO – IPO are climatic indices [26, 29]. Statistically significant (95%) estimates are highlighted in bold

Тенденции изменений показателей МВТ по всему району характеризуются следующими особенностями. Количество событий МВТ в год увеличивается на 1,2 за 10 лет (таблица). Средняя продолжительность каждого события увеличивалась на 3,7 дня за десятилетие и в 2022 г. достигала рекордных 49 дней (рис. 4, b). Это объясняет наличие пиков в распределении кумулятивной интенсивности (рис. 4, f) и композитного индекса МВТ за указанный год (рис. 4, c). В среднем наибольшие аномалии температуры воды относительно климатических характеристик увеличивались на 1,5 °C за декаду (таблица), что согласуется с результатами других исследований [33]. Зависимость продолжительности событий МВТ от их частоты и максимальной интенсивности характеризуется высокой корреляцией (R = 0,6).

Данные таблицы показывают наличие средних статистически значимых корреляционных связей межгодовых колебаний различных показателей МВТ с изменениями характеристик аномалий температуры воздуха у поверхности – (в целом по району (R = 0,61), аномалий Ta на ближайшей прибрежной метеостанции (R = 0,61), высоты геопотенциала на уровне 500 мбар (R = = 0,50)), а также с различными климатическими индексами. Тенденции межгодовых изменений климатических индексов определяются главным образом положением, выраженностью и взаимодействием основных барических образований, являющихся сезонными центрами действия атмосферы, и зависят от выбранного периода времени. Корреляционные связи колебаний климатических индексов AMO – IPO отражают воздействие различных крупномасштабных процессов, которые являются частью режима изменчивости климата в глобальном масштабе, на структуру полей давления, ветра и термические условия в субарктическом регионе через дальние связи [26].

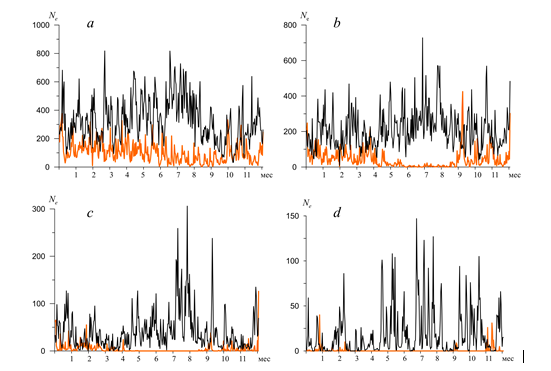

Р и с. 5. Количество событий МВТ (Ne) различной продолжительности за 1982–2002 гг. (оранжевая кривая) и 2003–2023 гг. (черная кривая), осредненных для всего района за различные дни и сезоны года: 5–10 дней в год (a), 11–32 дня (b), 33–62 дня (c) и более 62 дней (d)

F i g. 5. Number of MHW events (Ne) of different durations for 1982–2002 (orange curve) and 2003–2023 (black curve) averaged for the entire region for different days and seasons of a year: 5–10 days per year (a), 11–32 days (b), 33–62 days (c), and more than 62 days (d)

Как видно из рис. 5, в среднем за 2003–2023 гг. максимальное количество событий МВТ за отдельные дни в узлах сетки региона соответствует событиям малой продолжительности (5–10 дней в год) (рис. 5, a). Наибольшее количество событий различной продолжительности наблюдается в теплый период года. Во внутригодовой динамике общее количество событий МВТ, усредненное по району, резко увеличивается на второй фазе исследуемого периода (рис. 5, a – d).

Таким образом, локальные атмосферные воздействия являются ключевым фактором изменчивости МВТ в исследуемом регионе. Эти воздействия могут модифицироваться крупномасштабными климатическими режимами изменчивости.

Морские волны тепла и вспышка вредоносного «цветения» водорослей

у побережья Камчатки в 2020 г.

Как отмечалось выше, в последние два десятилетия на исследуемой акватории наблюдается тенденция к ускоренному потеплению, а явления морских волн тепла охватили всю акваторию региона (рис. 1–4). К концу этого периода экстремальные воздействия МВТ и аномально высоких температур на биоту прибрежной зоны и прилегающих морских районов достигли наиболь-шей интенсивности. В условиях экологической катастрофы Камчатки в конце сентября – начале октября 2020 г. эти процессы сопровождались массовым развитием микроводорослей и значительным ростом концентрации хлорофилла a [18, 19, 21], что, по-видимому, стало одним из факторов, способствующих вспышке ВЦВ. В числе причин этого явления также рассматривались процессы перемешивания в верхнем слое океана, которые способствуют поступлению биогенных веществ и динофлагеллят в фотический слой [18, 19, 21]. Одним из таких процессов был прибрежный апвеллинг – подъем глубинных вод к поверхности, вызванный воздействием ветра.

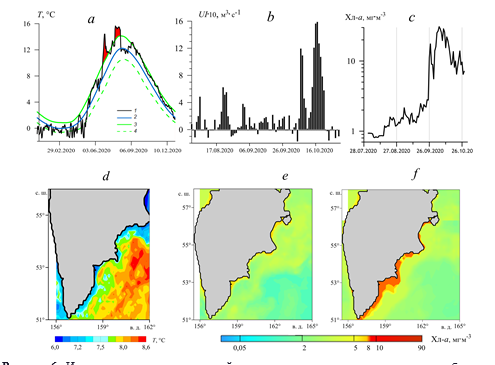

Р и с. 6. Изменения в исследуемом районе в сезонном ходе температуры у побережья зал. Авача в 2020 г. (a): среднесуточных ТПО (1), климатологических средних ТПО (2), пороговых значений 90-го процентиля (3) и 10-го процентиля (4); временная изменчивость ежедневных значений индекса апвеллинга в том же районе летом – осенью 2020 г. (b); внутригодовая изменчивость концентрации хлорофилла a на поверхности у побережья зал. Авача в августе – октябре 2020 г. (с); ТПО за 28.10.2020 г. (d); распределение концентрации хлорофилла a на поверхности океана 15.08. 2020 г. (e) и 15.10 2020 г. (f)

F i g. 6. Changes in daily average SST (1), climatological average SST (2), and the 90th (3) and 10th (4) percentile threshold values in temperature seasonal variation in the study area off the coast of Avacha Bay in 2020 (a); temporal variability of daily upwelling index values in the same area in summer – fall, 2020 (b); intra-annual variability of surface chlorophyll a concentration off the coast of Avacha Bay in August – October, 2020 (c); SST for 10.28.2020 (d); distribution of chlorophyll a concentration on the ocean surface on 08.15.2020 (e) and 10.15.2020 (f)

Следует отметить, что влияние ветрового апвеллинга на термическую структуру вод у восточного побережья Камчатского п-ова в период резкого ухудшения экологической ситуации в сентябре – октябре 2020 г. ранее не изучалось. Для анализа этого процесса можно использовать спутниковые карты распределения ТПО (на которых зоны апвеллинга выделяются как области более холодных вод у побережья), а также результаты расчета ветрового индекса апвеллинга (рис. 6, b, d).

Ветровой индекс апвеллинга применяется для оценки интенсивности прибрежного подъема вод. Положительные значения индекса указывают на апвеллинг, отрицательные – на даунвеллинг (опускание вод). Наши расчеты показали, что в летне-осенний период, когда в прибрежной полосе и над акваторией региона преобладают западные и юго-западные ветры со средней скоростью 4–9 м·с–1 [27], могут формироваться благоприятные условия для развития прибрежного сезонного апвеллинга. Максимальные положительные значения индекса апвеллинга в полосе широт 52–53° с. ш. прибрежной зоны Камчатки (рис. 6, b), указывающие на интенсивный апвеллинг, наблюдаются осенью, после весенне-летних событий МВТ (рис. 6, a). Эти события сопровождаются формированием пояса более холодных вод в прибрежной зоне (рис. 6, d), а также резким увеличением концентрации хлорофилла a во внутригодовом ходе (рис. 6, c) и изменением ее пространственного распределения (рис. 6, f) по сравнению с периодом, когда ветровой апвеллинг не был выражен (рис. 6, e). Следует отметить, что помимо воздействия на биоту токсинов, вызывающих гибель морских организмов при вспышке ВЦВ, другим негативным фактором является снижение уровня растворенного кислорода в придонных слоях до критических значений [11] в процессе гибели и разложения биомассы микроводорослей. В контексте камчатской экологической катастрофы подобные случаи гипоксии оказались недостаточно исследованными.

Заключение

1. В 1982–2023 гг. экстремальные явления морских волн тепла развивались и усиливались на фоне положительных трендов температуры поверхности океана. В течение первой 20-летней фазы (1982–2002) линейные тренды межгодовых изменений ТПО и различных показателей МВТ были малы и статистически не значимы. На второй фазе (2003–2023) межгодовые изменения этих характеристик демонстрируют значительные положительные тренды, что подтверждает устойчивое усиление явлений МВТ с точки зрения частоты событий, их продолжительности, интенсивности и интегральных показателей, подчеркивая значительные региональные различия в этих показателях за последние десятилетия.

2. Количество событий МВТ увеличивалось с 213 в 1987 г. до 19,7 тыс. в 2018 г., что соответствует значительному тренду в 3,5 тыс. событий за 10 лет. В среднем за год в регионе происходило ~ 6,5 тыс. таких событий с пиками, совпадающими с фазами Эль-Ниньо. Максимальное количество событий МВТ за отдельные дни соответствовало малой длительности (5–10 дней в год). Средняя частота событий МВТ составила 3,4 в год, а средняя продолжительность каждого события – 16 дней. В 2003–2023 гг. наибольшие значения различных показателей МВТ фиксировались в узкой прибрежной зоне северо-восточной Камчатки и прилегающих акваториях.

3. Выявлены статистически значимые корреляции между колебаниями различных показателей МВТ и изменениями характеристик аномалий приземной температуры воздуха, высоты геопотенциала изобарической поверхности 500 мбар, а также климатических индексов (AMO, NINO.WEST, NPGO, IPO), что указывает на воздействие аномалий поля температуры воздуха и крупномасштабных атмосферных процессов на развитие МВТ.

4. В период вспышки вредоносного «цветения» водорослей у Камчатского побережья наблюдалось усиление ветрового апвеллинга в прибрежной зоне, способствующего поступлению биогенных веществ и динофлагеллят в фотический слой. Проведенные исследования подтверждают предположения о роли апвеллинга как важного причинного фактора в цепочке событий экологической катастрофы в исследуемом регионе осенью 2020 г.

1. State of the Global Climate 2023. World Meteorological Organization. WMO-No. 1347. Ge-neva : WMO, 2024. 47 p.

2. A hierarchical approach to defining marine heatwaves / A. J. Hobday [et al.] // Progress in Oceanography. 2016. Vol. 141. P. 227–238. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2015.12.014

3. Marine Heatwaves / E. C. J. Oliver [et al.] // Annual Review of Marine Science. 2021. Vol. 13, iss. 1. P. 313–342. https://doi.org/10.1146/annurev-marine-032720-095144

4. Local Drivers of Marine Heatwaves: A Global Analysis With an Earth System Model / L. Vogt [et al.] // Frontiers in Climate. 2022. Vol. 4. 847995. https://doi.org/10.3389/fclim.2022.847995

5. Yao Y., Wang C., Fu Y. Global Marine Heatwaves and Cold-Spells in Present Climate to Future Projections // Earth’s Future. 2022. Vol. 10, iss. 11. e2022EF002787. https://doi.org/10.1029/2022EF002787

6. Arctic Amplification of marine heatwaves under global warming / Y. He [et al.] // Nature Communication. 2024. Vol. 15. 8265. https://doi.org/10.1038/s41467-024-52760-1

7. Marine heatwaves as drivers of biological and ecological change: implications of current re-search patterns and future opportunities / P. W. S. Joyce [et al.] // Marine Biology. 2024. Vol. 171. 20. https://doi.org/10.1007/s00227-023-04340-y

8. Scale-Dependent Drivers of Marine Heatwaves Globally / C. Bian [et al.] // Geophysical Re-search Letter. 2024. Vol. 51, iss. 3. e2023GL107306. https://doi.org/10.1029/2023gl107306

9. Hotspots and drivers of compound marine heatwaves and low net primary production extremes / N. Le Grix [et al.] // Biogeosciences. 2022. Vol. 19, iss. 24. P. 5807–5835. https://doi.org/10.5194/bg-19-5807-2022

10. Frölicher T. L., Laufkötter C. Emerging risks from marine heat waves // Nature Communica-tions. 2018. Vol. 9, iss. 1. 650. https://doi.org/10.1038/s41467-018-03163-6

11. Marine harmful algal blooms (HABs) in the United States: History, current status and future trends / D. M. Anderson [et al.] // Harmful Algae. 2021. Vol. 102. 101975. https://doi.org/10.1016/j.hal.2021.101975

12. Falkowski P. G., Oliver M. G. Mix and match: how climate selects phytoplankton // Nature Reviews: Microbiology. 2007. Vol. 5, iss. 10. P. 813–819. https://doi.org/10.1038/nrmicro1751

13. Marine heatwaves during the pre-monsoon season and their impact on Chlorophyll-a in the north Indian Ocean in 1982–2021 / M. S. Krishnapriya [et al.] // Marine Pollution Bulletin. 2023. Vol. 197. 115783. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115783

14. Noh K. M., Lim H.-G., Kug J.-S. Global chlorophyll responses to marine heatwaves in satellite ocean color // Environmental Research Letters. 2022. Vol. 17, iss. 6. 064034. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac70ec

15. Unprecedented Outbreak of Harmful Algae in Pacific Coastal Waters of Southeast Hokkaido, Japan, during Late Summer 2021 after Record-Breaking Marine Heatwaves / H. Kuroda [et al.] // Journal of Marin Science and Engineering. 2021. Vol. 9, iss. 12. 1335. https://doi.org/10.3390/jmse9121335

16. Temporal and spatial characteristics of harmful algal blooms in the Bohai Sea during 1952–2014 / N.-q. Song [et al.] // Continental Shelf Research. 2016. Vol. 122. P. 77–84. https://doi.org/10.1016/j.csr.2016.04.006

17. An unprecedented coastwide toxic algal bloom linked to anomalous ocean conditions / R. M. McCabe [et al.] // Geophysical Research Letters. 2016. Vol. 43, iss. 19. P. 10366–10376. https://doi.org/10.1002/2016GL070023

18. Detection and Analysis of the Causes of Intensive Harmful Algal Bloom in Kamchatka Based on Satellite Data / V. Bondur [et al.] //Journal of Marine Science and Engineering. 2021. Vol. 9, iss. 10. 1092. https://doi.org/10.3390/jmse9101092

19. A massive bloom of Karenia species (Dinophyceae) off the Kamchatka coast, Russia, in the fall of 2020 / T. Y. Orlova [et al.] // Harmful Algae. 2022. Vol. 120, iss. 2. 102337. https://doi.org/10.1016/j.hal.2022.102337

20. Distribution of Harmful Algae (Karenia spp.) in October 2021 Off Southeast Hokkaido, Ja-pan / H. Kuroda [et al.] // Frontiers in Marine Science. 2022. Vol. 9. 841364. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.841364

21. Цхай Ж. Р., Шевченко Г. В. Особенности распределения концентрации хлорофилла a у восточного побережья Камчатки осенью 2020 года по спутниковым данным // Совре-менные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022. Т. 19, № 1. С. 226–238. EDN MWSZTP. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2022-19-1-226-238

22. Categorizing and Naming Marine Heatwaves / A. J. Hobday [et al.] // Oceanography. 2018. Vol. 31, iss. 2. P. 162–173. https://doi.org/10.5670/oceanog.2018.205

23. Onset and Decline Rates of Marine Heatwaves: Global Trends, Seasonal Forecasts and Marine Management / C. M. Spillman [et al.] // Frontiers in Climate. 2021. Vol. 3. 801217. https://doi.org/10.3389/fclim.2021.801217

24. Effect of marine heatwaves on bloom formation of the harmful dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides: Two sides of the same coin? / Y. K. Lim [et al.] // Harmful Algae. 2021. Vol. 104. 102029. https://doi.org/10.1016/j.hal.2021.102029

25. Marine Heatwaves in China's Marginal Seas and Adjacent Offshore Waters: Past, Present, and Future / Y. Yao [et al.] // Journal of Geophysical Research: Oceans. 2020. Vol. 125, iss. 3. e2019JC015801. https://doi.org/10.1029/2019JC015801

26. Ростов И. Д., Дмитриева Е. В., Рудых Н. И. Межгодовая изменчивость термических характеристик верхнего 1000-метрового слоя внетропической зоны северо-западной ча-сти Тихого океана на рубеже XX–XXI веков // Морской гидрофизический журнал. 2023. Т. 39, № 2. С. 157–176. EDN ALOUMA. https://doi.org/10.29039/0233-7584-2023-2-157-176

27. Ростов И. Д., Дмитриева Е. В., Воронцов А. А. Тенденции климатических изменений термических условий в прибрежных акваториях западной части Берингова моря и приле-гающих районах за последние десятилетия // Известия ТИНРО. 2018. Т. 193. С. 167–182. https://doi.org/10.26428/1606-9919-2018-193-167-182

28. Zhao Z., Marin M. A. MATLAB toolbox to detect and analyze marine heatwaves // The Journal of Open Source Software.2019. Vol. 4, iss. 33. 1124. https://doi.org/10.21105/joss.01124

29. Ростов И. Д., Дмитриева Е. В., Рудых Н. И. Тенденции изменений температуры воды в тропической зоне Тихого океана В 1982-2021 гг. // Океанология. 2023. Том 63, № 6. С. 871–885. EDN UZQZMH. https://doi.org/10.31857/S0030157423060126

30. Bakun A. Global Climate Change and Intensification of Coastal Ocean Upwelling // Science. 1990. Vol. 247. iss. 4939. Р. 198–201. https://doi.org/10.1126/science.247.4939.198

31. Gonzalez-Nuevo G., Gago J., Cabanas J. M. Upwelling index: a powerful tool for marine re-search in the NW Iberian upwelling system // Journal of Operational Oceanography. 2014. Vol. 7, iss. 1. P. 47–57. https://doi.org/10.1080/1755876x.2014.11020152

32. Large W. G., Pond S. Open Ocean Momentum Flux Measurements in Moderate to Strong Winds // Journal of Physical Oceanography. 1981. Vol. 11, iss. 3. P. 324–336. https://doi.org/10.1175/1520-0485(1981)011<0324:OOMFMI>2.0.CO;2

33. A quantitative analysis of marine heatwaves in response to rising sea surface temperature / Y. Cheng [et al.] // Science of The Total Environment. 2023. Vol. 881. 163396. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163396

34. Carvalho K. S., Smith T. E., Wang S. Bering Sea marine heatwaves: Patterns, trends and con-nections with the Arctic // Journal of Hydrology. 2021. Vol. 600. 126462. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126462