Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН (Ведущий научный сотрудник)

Россия

Россия

Цель. Изучено влияние затока охотоморской воды через пролив Лаперуза, формирующегося в теплый период года под влиянием приливов, на гидрологические условия у западного берега полуострова Крильон (Юго-Западный Сахалин). Методы и результаты. Материалом послужили данные инструментальных измерений скорости морских течений, колебаний уровня моря, температуры и солености морской воды в районе устья реки Горбуши в мае ‒ октябре 2024 г. Использовались также результаты океанологиче-ских съемок, выполненных в прибрежной зоне (до изобаты 20 м) на поперечных берегу разрезах. Привлекались данные измерений скорости течений, температуры и солености воды на АБС «Астарта» в центральной части пролива Лаперуза (май ‒ июнь 1999 г.) и метеорологических наблюдений на метеостанции Невельск (май ‒ октябрь 2024 г). На фоне суточных колебаний выявлена полумесячная цикличность интрузии охотоморских вод: 10–11-суточная фаза усилен-ного поступления на шельф Юго-Западного Сахалина в периоды тропических приливов и 3–4-суточное резкое ослабление во время экваториальных. Применялись стандартные методы стати-стического и гармонического анализа данных наблюдений. Выводы. Акватория у западного побережья полуострова Крильон находится под значительным влиянием охотоморской воды, поступающей в данный район из пролива Лаперуза благодаря сильным суточным приливным течениям. Суточные колебания температуры могут достигать 10 °С, а солености 2 ЕПС. Неожиданным результатом исследования было выявление не только меньшей солености, но и более высокой температуры охотоморских вод по сравнению с водами Западно-Сахалинского течения, распространяющегося в южном направлении вдоль юго-западного побережья Сахалина.

пролив Лаперуза, водообмен, пояс холодной воды, температура морской воды, соленость, тече-ние, прилив, Западно-Сахалинское течение

Введение

Водообмен через пролив Лаперуза (в данной работе мы понимаем под этим термином пролив между юго-западной оконечностью о. Сахалин – м. Крильон и самой северной точкой о. Хоккайдо, Япония, – м. Соя) играет важную роль в формировании гидрологического режима прилегающих к нему акваторий Японского и Охотского морей. В теплый период года через него поступает теплая соленая япономорская вода (отсюда берет начало течение Соя, которое является охотоморской ветвью теплого Цусимского течения), в холодный – вдоль западного побережья п-ова Крильон наблюдается заток охотоморской воды, характеризующейся более низкими значениями температуры и солености по сравнению с япономорскими водами [1].

На эти процессы водообмена через пролив, для которых характерна значимая сезонная изменчивость, существенное влияние оказывают приливные течения, скорости которых достигают в проливе аномально высоких показателей (до 3 узлов [2‒4]). В работе [5] в результате анализа данных измерений температуры морской воды, полученных путем закрепления измерителя на ставной невод в районе м. Кузнецова, были выявлены значительные колебания этого параметра, обусловленные приливами. В указанной работе, так же как и в [6], была установлена зависимость размеров пояса холодной воды у западного побережья п-ова Крильон (иногда именуемого «пятном Макарова» в честь известного русского флотоводца и океанографа, впервые описавшего механизм его формирования) от прилива, в частности увеличение размеров этого пояса при тропических приливах и уменьшение при экваториальных. Для районов с преобладанием суточных приливов полумесячные вариации величины колебаний уровня связаны не с взаимным положением Луны и Солнца, как при сизигии и квадратуре, а с увеличением склонения Луны при ее положении в районе тропиков и уменьшением при ее прохождении через экватор.

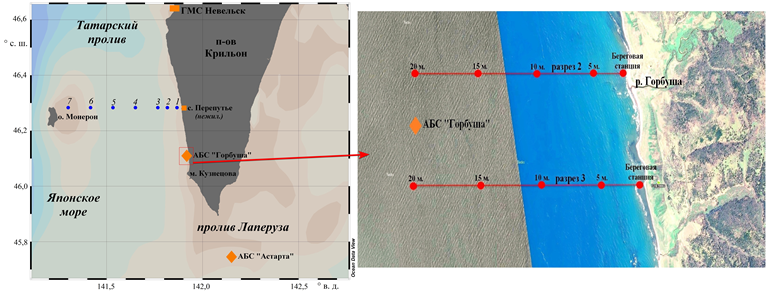

Однако конкретные пути распространения охотоморской воды вдоль юго-западного побережья о. Сахалин под влиянием прилива, ее характеристики и отличия от окружающей япономорской воды до настоящего времени не были описаны. Внести ясность в некоторые вопросы позволили инструментальные измерения скорости морских течений, температуры и солености воды, проводившиеся Сахалинским филиалом ВНИРО в мае ‒ октябре 2024 г. вблизи устья р. Горбуши, расположенного примерно в 10 км к северу от упомянутого выше м. Кузнецова и в 30 км от пролива Лаперуза (рис. 1).

Таким образом, целью работы было изучить влияние затока охотоморской воды через пролив Лаперуза, формирующегося в теплый период года под влиянием приливов, на гидрологические условия у западного берега п-ова Крильон (Юго-Западный Сахалин).

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

– проанализировать материалы инструментальных измерений колебаний уровня моря и скорости морских течений в районе устья р. Горбуши (западное побережье п-ова Крильон), определить роль приливной составляющей в их изменчивости;

– исследовать вариации температуры и солености при отливе и приливе по данным инструментальных измерений и прибрежных океанологических съемок, выявить роль охотоморской воды в формировании гидрологических условий в этом районе;

Р и с. 1. Карта исследуемого района. Ромбами отмечено положение автономных буйковых стан-ций, точками показаны станции стандартного океанологического разреза с. Перепутье ‒ о. Монерон (слева) и прибрежных разрезов 2 и 3 (справа)

F i g. 1. Map of the area under study. D iamonds denote the autonomous buoy station locations, dots – the stations of standard oceanographic section village Pereputye – Moneron Islan (on the left) and coastal sections 2 and 3 (on the right)

– по данным выполненных ранее инструментальных измерений, идентифицировать проявление охотоморской воды в проливе Лаперуза во время прилива и сравнить характерные для нее температуру и соленость с океанологическими параметрами морской воды у западного побережья п-ова Крильон;

– определить термогалинные характеристики воды Западно-Сахалинского течения (ЗСТ) и сравнить их с термогалинными характеристиками охотоморской воды, поступающей во время прилива на юго-западный шельф о. Сахалин.

Материалы наблюдений и методы анализа

Основными материалами для данной работы послужили записи векторов скорости морских течений, придонного гидростатического давления (колебаний уровня моря), а также температуры и солености морской воды, полученные в результате постановки автономной буйковой станции (АБС) «Горбуша» в районе устья р. Горбуши (координаты: 46°07′ с. ш. и 141°54′ в. д., место постановки указано на рис. 1). Глубина моря в точке постановки составляла около 20 м, измерительная аппаратура находилась в придонном слое на горизонте около 18 м. Станция была выставлена с борта моторной лодки 14 мая и поднята 18 октября 2024 г. Таким образом, наблюдениями был охвачен почти весь теплый сезон. АБС включала доплеровский акустический измеритель скорости течений Argonaut MD, совмещенный с гидрологическим мини-зондом SeaBird. Регистрация гидрофизических параметров осуществлялась ежечасно, длина полученных рядов составила 3765 отсчетов.

Гармонические постоянные амплитуды и фазы главных приливных волн (четырех суточного Q1, O1, P1, K1 и четырех полусуточного диапазона N2, M2, S2 и K2) вычислялись методом наименьших квадратов [7]. Продолжительность ряда позволяла вычислить параметры всех гармоник непосредственно, не прибегая к помощи поправок. Аналогичная процедура проводилась и для проекций измеренных векторов скорости течения на параллель и на меридиан. Непериодические составляющие колебаний уровня и течений определялись путем вычитания из исходных рядов колебаний уровня (или проекций скорости течений) предвычисленного прилива. Приливные, непериодические и суммарные колебания анализировались стандартными статистическими методами.

Помимо этого, привлекались данные инструментальных измерений скорости течений, а также температуры и солености морской воды, полученные в центральной части пролива Лаперуза в 1999 г. в результате постановки АБС «Астарта», включавшей два измерителя AADERAA RCM-4, установленных на горизонтах 15 и 45 м. Место постановки станции также указано на рис. 1. Эти материалы уже анализировались ранее [3, 8], однако в указанных работах соленость не изучалась. В данной работе вариациям этого параметра (точнее, синхронных вариациям температуры и солености) уделялось существенное внимание, обусловленное необходимостью сравнения термогалинных характеристик охотоморской воды в районе устья р. Горбуши с параметрами морской воды в проливе Лаперуза. Рассматривались данные ежечасных измерений на горизонте 15 м за период с 1 мая по 15 июля 1999 г.

Для изучения особенностей структуры вод в изучаемом районе были выполнены океанологические зондирования на прибрежном участке на четырех поперечных берегу разрезах (от берега до изобаты 20 м, расстояние от уреза воды около 2,4 км). Измерения проводились портативным зондом ACTD-CMP с борта моторной лодки. Построение вертикальных разрезов осуществлялось при помощи программы Surfer. Ниже рассмотрены результаты исследований на двух разрезах (2 и 3), расположенных ближе к устью р. Горбуши (см. рис. 1).

Для определения метеорологических условий в период проведения измерений привлекались данные наблюдений на береговой метеостанции в г. Невельск за май ‒ октябрь 2024 г. (данные были взяты с сайта открытого доступа www.rp5.ru). Эта станция находилась примерно в 60 км севернее устья р. Горбуши, но в пределах одного орографического сектора горного хребта, что предполагало сопоставимые характеристики ветровых потоков. Расположенная в 20 км южнее района исследований метеостанция м. Крильон отделена этим хребтом от района проведения работ, и формирование воздушных потоков носит там иной характер, поэтому, несмотря на относительную удаленность, мы предпочли использовать данные ГМС Невельск.

Для определения характеристик воды ЗСТ использовались средние многолетние значения температуры и солености на стандартном океанологическом разрезе с. Перепутье – о. Монерон (см. рис. 1) для различных месяцев (с марта по декабрь) [9, 1].

Результаты и обсуждение

Вариации гидрофизических параметров в районе устья р. Горбуши. На рис. 2 представлены графики вариаций суммарного (измеренного) уровня моря и его непериодической составляющей, полученной путем вычитания из исходного ряда предвычисленного прилива. Приливы играют основную роль в колебаниях уровня моря ‒ на их долю приходится более 76 % дисперсии (энергии) вариаций измеренного ряда. В районе измерений преобладают суточные приливы – показатель характера прилива, равный отношению сумм двух главных суточных и двух полусуточных волн:

R = (HO1 + HK1)/(HM2 + HS2) = 2,1.

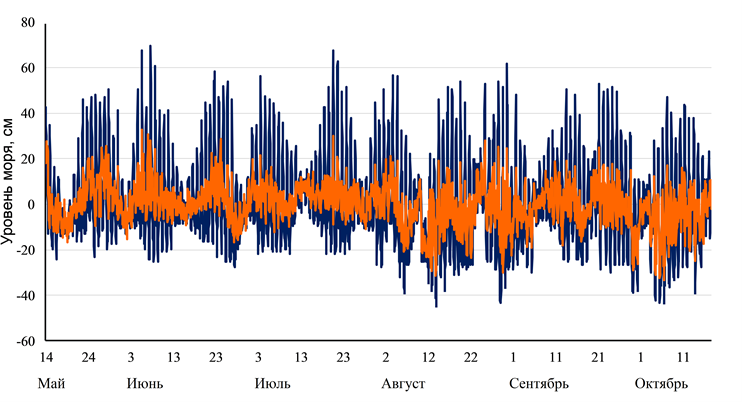

Р и с. 2. Колебания суммарного уровня L (синяя кривая) и его непериодической составляющей L-rs (оранжевая кривая), по данным АБС «Горбуша», май ‒ октябрь 2024 г.

F i g. 2. Fluctuations of total level L (blue curve) and its residual component L-rs (orange curve) based on the “Gorbusha” ABS data, May ‒ October 2024

Причем наибольшую амплитуду (около 14 см) имеет волна О1, что весьма необычно: как правило, преобладает главная суточная волна К1. Максимально возможные приливные колебания оценивались путем предвычисления 100‑летнего приливного ряда. Экстремальное положительное отклонение от нулевого среднего уровня составило +49 см, отрицательное −30 см, размах колебаний может достигать 79 см, что почти в два раза больше, чем на мареографной станции Невельск. Эта асимметрия между положительными (приливом) и отрицательными (отлив) значениями означает, что длительность прилива меньше, чем отлива. Обращает внимание, что амплитуда главной суточной волны К1 меньше, чем другой важной суточной волны О1, что наблюдается редко.

Непериодические колебания также достаточно интенсивны, экстремальные отклонения от нулевого среднего уровня как в положительную, так и в отрицательную сторону были одинаковыми и составили 33 см. В них просматриваются вариации синоптического диапазона с периодом около двух недель, также весьма высок уровень длинноволнового шума.

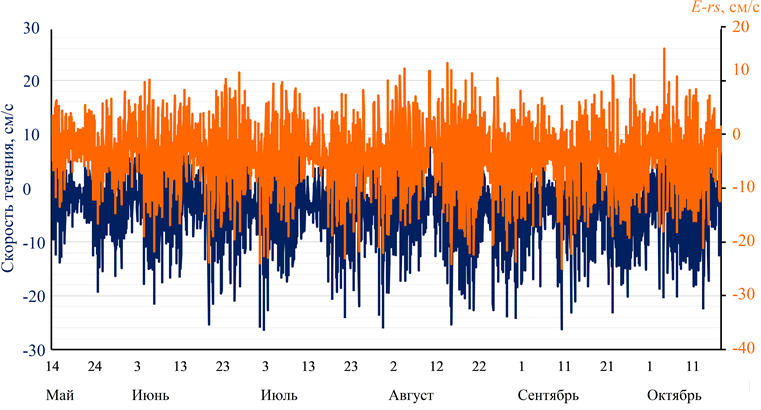

На рис. 3 представлены графики вариаций суммарного течения и его непериодической компоненты (проекция на параллель). Ориентация береговой линии в районе измерений близка к меридиональной, поэтому зональная составляющая течений сравнительно невелика, в особенности это относится к течениям восточного направления (максимальная скорость потока, ориентированного на восток, 15 см/с, на запад – 26 см/с). Вклад приливной компоненты был незначителен, основную роль играли дрейфовые течения, обусловленные воздействием на морскую поверхность напряжения ветра. Так же как и в непериодической составляющей уровня, четко выделяются синоптические колебания с периодом около двух недель и высок уровень длинноволнового шума.

Р и с. 3. Вариации проекций на параллель векторов суммарного течения E (синяя кривая) и ее непериодической составляющей E-rs (оранжевая кривая), по данным АБС «Горбуша», май ‒ октябрь 2024 г.

F i g. 3. Variations of projections of the vectors of total current E (blue curve) and its residual component E-rs (orange curve) onto the parallel based on the “Gorbusha” ABS data, May ‒ October 2024

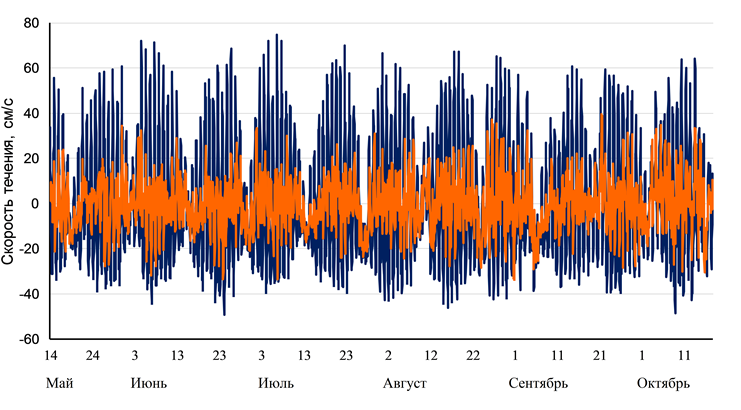

Р и с. 4. Вариации проекций на меридиан векторов суммарного течения (синяя кривая) и ее непериодической составляющей (оранжевая кривая), по данным АБС «Горбуша», май ‒ октябрь 2024 г.

F i g. 4. Variations of projections of the vectors of total flow (blue curve) and its residual component (orange curve) onto the meridian based on the “Gorbusha” ABS data, May ‒ October 2024

На рис. 4 представлены аналогичные графики для меридиональной составляющей течений. Скорости суммарных течений здесь намного выше, чем для поперечной к берегу зональной компоненты: максимальная скорость северного румба достигала 75 см/с, южного 49 см/с. Во вдольбереговой составляющей определяющую роль играют приливные течения, на их долю приходится более 82 % дисперсии ряда. Главную роль в формировании приливных течений играют суточные волны: амплитуды главных суточных волн составляют 18 см/с для К1 и 21 см/с для О1, отношение R = 4,4 (в два раза больше, чем для уровня моря). Приливные течения реверсивны, эллипсы главных волн сжаты и вытянуты вдоль меридиана. Асимметрия между северными и южными течениями аналогична асимметрии между положительными и отрицательными отклонениями приливного уровня: течения, направленные на север, более сильные, на юг – более продолжительные.

Непериодические течения также достаточно интенсивны. Максимальная скорость потока, ориентированного на север, достигала 40 см/с, на юг – 34 см/с. В их вариациях также просматриваются синоптическая составляющая с периодом около двух недель и высокочастотный шум, создающий отдельные резкие выбросы, количество которых заметно возросло в осенний период.

Наиболее неожиданным результатом явилось то, что максимум приливного уровня строго совпадал с максимумом скорости течения, ориентированного на север (коэффициент корреляции между рядом суммарного уровня и исходным рядом меридиональной составляющей течения равнялся 0,78, для приливных компонент – 0,97). Вопреки типичной динамике, при которой максимуму уровня соответствует фаза слабых течений (так называемая still water), вблизи устья р. Горбуши наблюдается аномальное сохранение потока. Данное явление, не имеющее пока убедительного объяснения, свидетельствует о северном переносе приливной энергии, что характерно для районов со значительной диссипацией. Это указывает на уникальный характер приливных процессов у юго-западного побережья о. Сахалин.

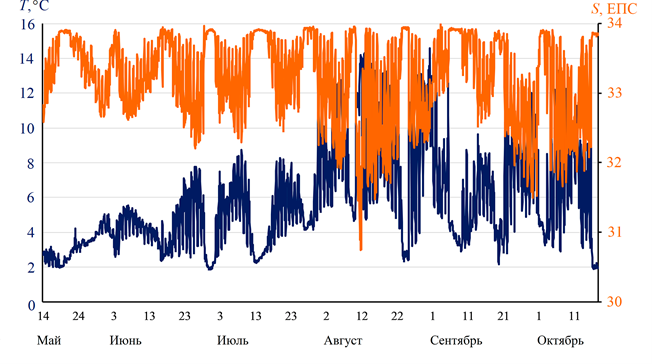

Р и с. 5. Вариации температуры (синяя линия) и солености морской воды (оранжевая), по данным АБС «Горбуша», май ‒ октябрь 2024 г.

F i g. 5. Variations in seawater temperature (blue curve) and salinity (orange curve) based on the “Gorbusha” ABS data, May ‒ October 2024

Наибольший интерес с точки зрения изучения приемной емкости акватории представляли вариации температуры и солености морской воды (рис. 5). Эти вариации имели существенную величину и носили весьма сложный характер. В ходе температуры прослеживается общее возрастание параметра от мая к концу августа ‒ началу сентября (период максимального прогрева) и затем плавное убывание. В солености аналогичные изменения отсутствуют, в остальном океанологические параметры испытывают колебания суточной периодичности, которые находились строго в противофазе (коэффициент корреляции −0,88).

Обратная связь между температурой и соленостью также удивительна, так как согласно общему мнению, из Охотского моря через пролив Лаперуза в южную часть Татарского пролива поступает вода с более низкими значениями и температуры, и солености [1‒4, 10‒12]. На этом вопросе более подробно остановимся ниже.

В вариациях температуры и солености четко прослеживаются суточные колебания, идентичные вариациям уровня и меридиональной компоненты течений, что указывает на связь океанологических параметров с приливами. Об этом также свидетельствуют и выраженные двухнедельные колебания: температура повышается, а соленость понижается в периоды усиления приливов (тропические приливы), что свидетельствует об эффекте полумесячной цикличности интрузии охотоморских вод в район постановки АБС: 10–11-суточная фаза усиленного поступления на шельф Юго-Западного Сахалина в периоды тропических приливов и 3–4-суточное резкое ослабление во время экваториальных. В последнем случае температура воды понижается, а соленость возрастает, что указывает на ослабление влияния охотоморской воды. В обычных условиях станция находится в зоне влияния ЗСТ, характеристики которого необходимо рассмотреть более детально. Лучшим материалом для этого можно считать средние многолетние значения температуры и солености на горизонтах 0, 10 и 20 м на ст. 1 (прибрежной) стандартного океанологического разреза с. Перепутье ‒ о. Монерон. Были выбраны данные с мая по октябрь, когда ЗСТ наиболее активно [1, 9] (таблица). Для сравнения с океанологическими условиями в месте постановки АБС можно рассматривать значения на глубине 20 м. Как следует из таблицы, температура воды в зоне влияния ЗСТ может быть очень низкой, в мае ‒ июле она возрастает от 2,7 до 3 °С, и только в августе она достигает 4 °С. Более высокие показатели отмечены в сентябре и октябре, когда происходит перестройка поля ветра от летнего муссона к зимнему, что приводит к существенным изменениям океанологических условий в прибрежных акваториях.

Вода ЗСТ не только холодная, но и соленая, значения солености возрастают от мая к августу от 33,74 до 33,9 ЕПС, а в октябре возвращаются к исходной величине. Действительно, в периоды экваториальных приливов, когда действие приливных течений выражено слабее, показатели солености по измерениям на АБС стабильны, и составляют 33,8‒33,9 ЕПС. На аналогичных интервалах времени значения температуры изменялись от 2 °С в мае ‒ июне до 4,7 °С в августе. Такие показатели указывают на то, что АБС находилась в зоне влияния холодного ЗСТ, а под воздействием прилива в изучаемый район поступала охотоморская вода с меньшей соленостью и более высокой температурой. Суточные вариации океанологических параметров имели некоторый сдвиг по отношению к меридиональной составляющей течения, причем это сдвиг не был одинаковым на рассматриваемом промежутке времени. Он был достаточно стабилен в пределах каждого двухнедельного цикла, в основном минимум солености запаздывал по отношению к максимальному значению течения, ориентированного на север, на 2‒4 ч. Но в некоторых случаях сдвиг достигал 6 ч, что является очень большим отставанием и указывает на весьма необычный характер движения вод с различными характеристиками под влиянием приливов.

Средние многолетние значения температуры T (°С) и солености S (ЕПС) на горизонтах h = 0, 10 и 20 м на ст. 1 стандартного океанологического разреза с. Перепутье ‒ о. Монерон, согласно [9]

Long-term average values of temperature T (°C) and salinity S (psu)

on the 0, 10 and 20 m horizons at station 1 of standard oceanographic section Pereputye village ‒ Moneron Island (according to data from [9])

|

h, м / h, m |

T |

S |

h, м / h, m |

T |

S |

|

Май / May |

Август / August |

||||

|

0 |

3,51 |

33,41 |

0 |

13,61 |

33,44 |

|

10 |

2,85 |

33,50 |

10 |

6,65 |

33,67 |

|

20 |

2,69 |

33,74 |

20 |

4,13 |

33,90 |

|

Июнь / June |

Сентябрь / September |

||||

|

0 |

6,07 |

33,53 |

0 |

14,22 |

33,39 |

|

10 |

3,32 |

33,63 |

10 |

8,14 |

33,67 |

|

20 |

2,74 |

33,86 |

20 |

4,63 |

33,87 |

|

Июль / July |

Октябрь / October |

||||

|

0 |

9,41 |

33,48 |

0 |

7,88 |

33,15 |

|

10 |

4,71 |

33,64 |

10 |

6,62 |

33,49 |

|

20 |

3,08 |

33,88 |

20 |

5,28 |

33,74 |

Величина суточных колебаний температуры и солености была неодинакова в течение периода измерений. Так, суточные вариации солености в течение первого месяца наблюдений были сравнительно невелики, около 0,5 ЕПС, но затем возросли до 1,5 ЕПС. Большие амплитуды наблюдались около 10 дней, в период уменьшения приливов (экваториальные приливы) они уменьшались почти до нуля. Максимальные значения колебаний (~ 2 и до 2,4 ЕПС) отмечены с 12 по 22 августа, после этого четкая двухнедельная цикличность нарушилась. В частности, при уменьшении приливов амплитуда суточных вариаций солености уже не была близкой к нулю.

Суточные вариации температуры носили сходный характер. На начальном отрезке времени их величина была сравнительно невелика: около 2 °С в период тропических приливов и около нуля при экваториальных. Затем они возросли до 4 °С при больших приливах, почти не изменившись при слабых. А в августе амплитуды возросли до 10 °С, продолжительность низких значений сократилась. В сентябре интенсивность суточных вариаций уменьшилась, а в октябре снова возросла.

Помимо суточных вариаций, выделяются также полумесячные, обусловленные отмеченной выше «накачкой» охотоморской воды на юго-восточный шельф о. Сахалин (увеличение холодноводного «пятна Макарова» в периоды тропических проливов и уменьшение при экваториальных отмечено ранее в работе [6]). Это обусловлено тем, что при отливе не вся охотоморская вода, поступившая на юго-западный шельф о. Сахалин во время прилива, возвращается назад, вместо нее через пролив Лаперуза частично выносится вода ЗСТ. Этот эффект проявляется сильнее с увеличением скорости приливных течений и ослабевает вместе с ними. Двухнедельные колебания солености были более стабильны, их размах составлял около 1 ЕПС в течение почти всего периода наблюдений. Аналогичная составляющая в изменчивости температуры имела более сложный характер. В течение первого месяца она была невелика, колебания были от 2 до 4 °С, затем до 6 °С. В августе возросли как низкие значения (до 4 °С), так и – в большей мере – высокие, до 10 и даже до 12 °С, и в целом отмечена утрата стабильности, которая вернулась осенью. В сентябре – октябре низкие показатели были около 4 °С, высокие 8‒9 °С.

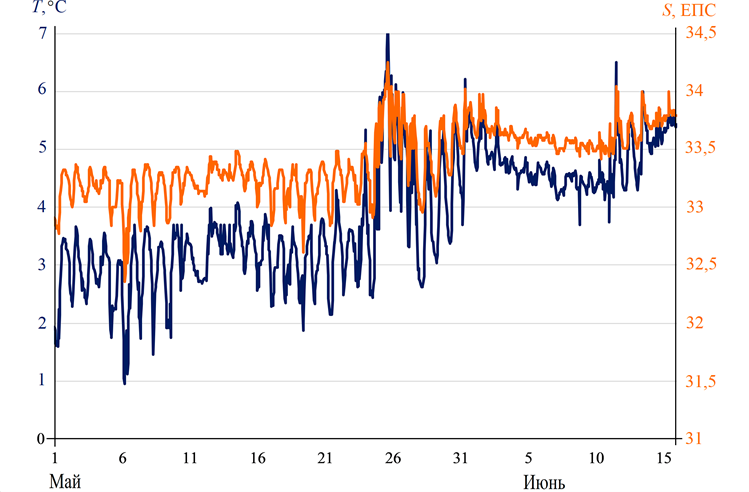

Рассмотрим для сравнения вариации температуры и солености морской воды по данным измерений на АБС «Астарта» в центральной части пролива Лаперуза с 1 мая по 15 июня 1999 г. (рис. 6). В мае суточные вариации температуры и солености были достаточно велики, их характерный размах составлял около 2 °С и 0,5 ЕПС. Также четко просматривались полумесячные вариации, выраженные в ослаблении суточных колебаний в дни экваториальных приливов, аналогичные наблюдаемым на АБС «Горбуша». Только в проливе связь между океанологическими параметрами прямая: более соленая вода была более теплой, а менее соленая – более холодной. Это соответствует типичной картине взаимодействия япономорской воды (в данном случае переносимой теплым течением Соя) и охотоморской, поступающей из юго-западной части залива Анива. Характерные показатели последней были 2,5 °С и 32,7 ЕПС, что довольно близко к значениям в районе устья р. Горбуши в мае в периоды наибольшего снижения солености.

Отметим, что в июне суточные вариации океанологических параметров уменьшились. Это, скорее всего, связано с тем, что в результате сезонного усиления теплое течение Соя оттеснило охотоморскую воду в северную часть пролива и она перестала фиксироваться на АБС «Астарта». Однако важно отметить, что в мае характер изменений во времени колебаний океанологических параметров на АБС «Горбуша» был идентичен наблюдаемым в проливе Лаперуза, что важно для понимания роли приливов в вариациях температуры и солености в районе проведения работ по оценке приемной емкости прибрежной акватории. Существенным является и факт близости термогалинных характеристик охотоморской воды в проливе и у западного берега п-ова Крильон, хотя измерения выполнялись в различные годы.

Р и с. 6. Вариации температуры (синяя кривая) и солености морской воды (оранжевая кривая), по данным АБС «Астарта», май – июнь 1999 г.

F i g. 6. Variations in seawater temperature (blue line) and salinity (orange curve) based on the “Astarta” ABS data, May – June 1999

Океанологические зондирования. Первый раз океанологические исследования на сети из четырех разрезов были выполнены во второй декаде мая 2024 г. Зондирования на каждом разрезе выполнялись на пяти станциях – вблизи берега, а также на изобатах 5, 10, 15 и 20 м. Непосредственно вблизи берега ощущалось влияние весеннего прогрева (температура воды была более 7 °С), на остальных станциях обоих разрезов вода была существенно более холодная (3‒3,5 °С). На разрезе 2, в особенности на ст. 2 (глубина моря 5 м), значимо проявилось весеннее половодье, обусловившее резкое локальное снижение солености. Наиболее низкая соленость отмечена в придонном слое на ст. 2 (менее 2 ЕПС) и 3 (глубина 10 м, значение солености около 10 ЕПС). Заглублению распресненной воды мог способствовать достаточно сильный (5‒8 м/с) южный ветер, имеющий нагонный характер, который наблюдался в изучаемом районе 14‒15 мая.

На остальных разрезах соленость изменялась в довольно узких пределах – от 32,1 до 32,4 ЕПС, что для юго-западного побережья о. Сахалин, как показывает таблица, является весьма низким показателем. Это указывает на влияние охотоморской воды, транспортируемой к устью р. Горбуши приливными течениями.

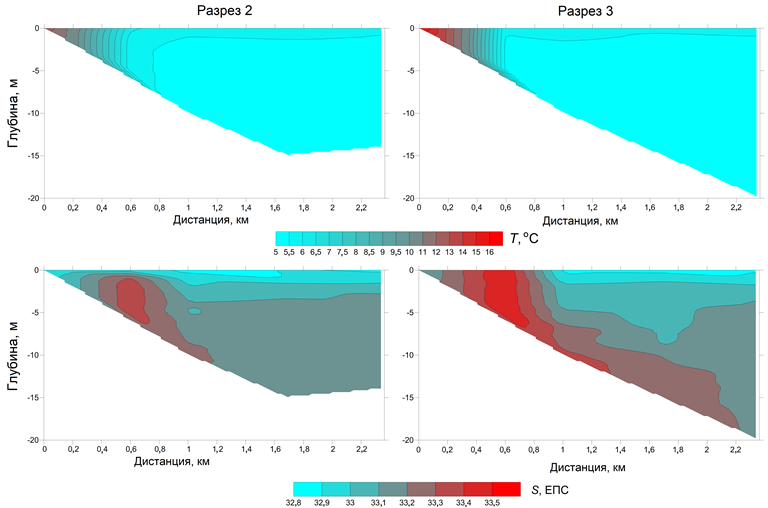

В первой декаде июня (рис. 7) в прибрежье вода была значительно более теплой, чем в мае: 12,8 °С на разрезе 2 и 16,3 °С на разрезе 3. На остальных станциях значения параметра были однородными и колебались от 6 °С в поверхностном слое на изобате 5 м до 5,1 °С в придонном на более удаленных от берега станциях. Соленость изменялась в большинстве случаев от 32,8 ЕПС в поверхностном слое до 33,3 ЕПС в придонном, за исключением ст. 2 на обоих разрезах, где значения параметра были более высокими (около 33,4 ЕПС на разрезе 2 и 33,5 ЕПС на разрезе 3). Такой характер распределений температуры и солености можно интерпретировать как сформировавшийся под влиянием охотоморской воды, которая распространяется по шельфу и в меньшей степени затрагивает область прибрежного мелководья.

Р и с. 7. Вертикальные распределения температуры (сверху) и солености (снизу) на разрезах 2 и 3, по результатам океанологической съемки в первой декаде июня 2024 г.

F i g. 7. Vertical distributions of temperature (top) and salinity (bottom) on sections 2 and 3 based on the results of oceanographic survey performed in the first decade of June 2024

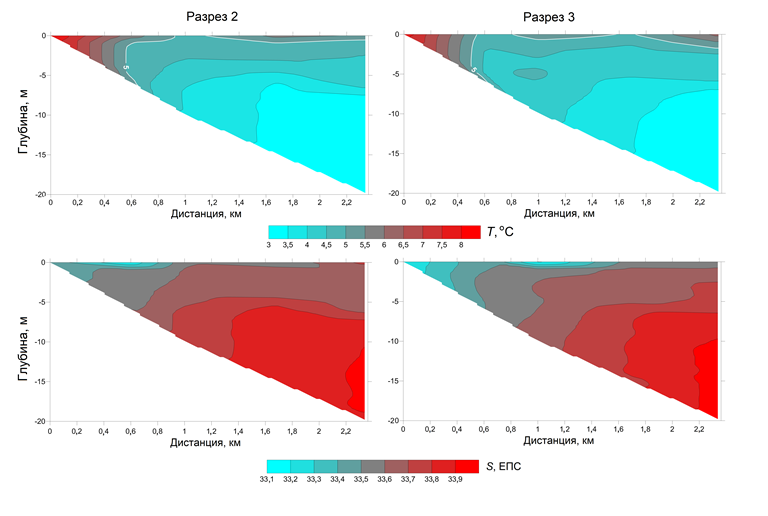

Во второй декаде июня и вблизи берега, и на удаленных станциях температура воды была ниже, чем двумя неделями ранее (рис. 8). Так, на прибрежных станциях температура была около 8 °С, на поверхности на других станциях она изменялась от 4,7 до 5,7 °С, на глубине 10 м была около 4 °С, а в слое 15‒20 м ~ 3 °С. Соленость на больших глубинах была высокой, ~ 33,9 ЕПС, что указывает на значимое влияние воды ЗСТ. Это согласуется с графиками вариаций температуры, солености и меридиональной составляющей течений: действительно, влияние приливов и, соответственно, охотоморской воды было слабым. Сравнительно низкая соленость – около 33,2 ЕПС – отмечена только на поверхности на нескольких станциях. Две съемки в июне очень наглядно демонстрируют резкую смену охотоморской воды (с более низкой соленостью и более высокой температурой) и холодной соленой воды ЗСТ.

Р и с. 8. Вертикальные распределения температуры (сверху) и солености (снизу) на разрезах 2 и 3, по результатам океанологической съемки во второй декаде июня 2024 г.

F i g. 8. Vertical distributions of temperature (top) and salinity (bottom) on sections 2 and 3 based on the results of oceanographic survey performed in the second decade of June 2024

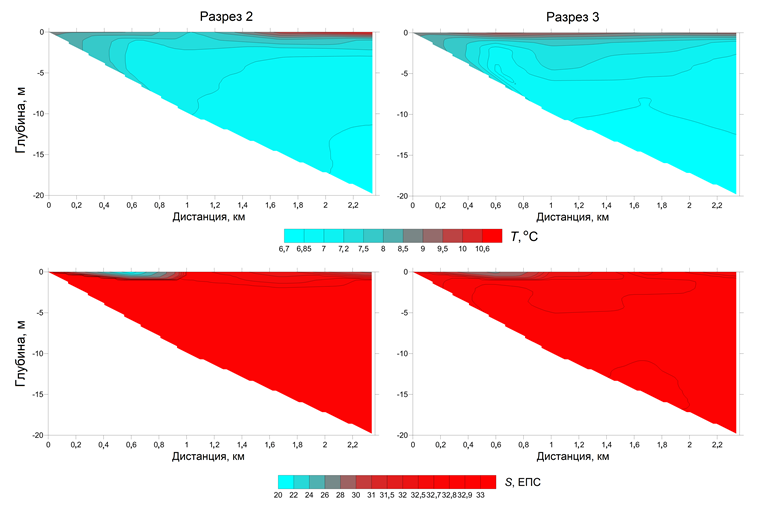

В первой декаде июля ситуация была близка к наблюдавшейся в начале июня (рис. 9). Значения солености менее 33 ЕПС на всей изучаемой акватории однозначно указывают на то, что акватория заполнена охотоморской водой, хотя, судя по графику на рис. 6, период слабых приливов завершился всего за пару дней перед съемкой и к моменту проведения зондирований влияние этой воды только начинало нарастать. В отличие от результатов исследований в первой декаде июня, когда в зоне прибрежного мелководья от берега до изобаты 5 м наблюдалась более соленая вода, в начале июля под влиянием охотоморской воды была вся изучаемая акватория. На этом фоне выделялась вдольбереговая полоса распресненной воды над изобатой 5 м (19,4 ЕПС на разрезе 2 и 27,0 ЕПС на разрезе 3). Возможно, причиной формирования этой полосы были ливневые осадки, имевшие место, по данным наблюдений на ГМС Невельск, 1‒2 июля.

Вертикальные распределения температуры морской воды были почти однородными: если не учитывать значения на поверхности моря, то даже на глубоководных станциях значения параметра изменялись в весьма узких пределах: от 7,4‒7,8 °С на горизонте 1 м до 6,7 до 6,9 °С у дна. Более высокие показатели, до 10,7 °С, отмечены только на поверхности.

Р и с. 9. Вертикальные распределения температуры (сверху) и солености (снизу) на разрезах 2 и 3, по результатам океанологической съемки в первой декаде июля 2024 г.

F i g. 9. Vertical distributions of temperature (top) and salinity (bottom) on sections 2 and 3 based on the results of oceanographic survey performed in the first decade of July 2024

В третьей декаде сентября распределения температуры и солености имели наиболее сложный характер. На глубинах более 13 м была холодная соленая вода ЗСТ (от 4,3 до 6,5 °С и от 33,5 до 33,8 ЕПС). В более высоких слоях соленость была существенно ниже, а температура выше, что указывает на влияние охотоморской воды (9‒10 °С и 32,6‒32,8 ЕПС в верхнем 5-метровом слое). Существенно выделяется значение 28,6 ЕПС на поверхности моря на изобате 15 м. Вероятно, это была небольшая линза распресненной воды, обусловленная ливневыми осадками. Данная съемка демонстрирует сложный характер взаимодействия вод с существенно различными характеристиками.

Заключение

В результате исследований выявлено, что гидрологические условия в районе устья р. Горбуши в теплый период года характеризуются значительным влиянием охотоморской воды, распространяющейся вдоль западного побережья п-ова Крильон под влиянием прилива. Скорость приливного потока в районе измерений может достигать по астрономическим условиям 66 см/с в северном и 45 см/с в южном направлении. Временно́й сдвиг между колебаниями приливного уровня и течением отсутствует, что указывает на значительные потери приливной энергии на юго-западном шельфе о. Сахалин. Об этом косвенно свидетельствуют и значительные различия в скорости северной и южной составляющих вдольберегового потока. Эти обстоятельства указывают на нетипичный характер приливной динамики в изучаемом районе.

Специфической особенностью данной акватории являются значительные вариации температуры и солености морской воды, обусловленные затоком охотоморской воды через пролив Лаперуза во время прилива. Совершенно необычным, неожиданным результатом является то, что охотоморская вода, вопреки общепринятому мнению, является не только менее соленой, но и более теплой по сравнению с водой ЗСТ, движущейся на юг вдоль юго-западного берега о. Сахалин. Выявлено, что характеристики этого течения (рассматривались средние многолетние значения температуры и солености на глубине 20 на прибрежной станции стандартного океанологического разреза c. Перепутье ‒ о. Монерон) практически не меняются в течение всего периода его существования.

Помимо суточных вариаций океанологических параметров (приливные течения имеют выраженный суточный характер), наблюдается своеобразное накопление охотоморской водной массы на юго-западном шельфе о. Сахалин. Это связано с тем, что во время отлива не вся эта вода покидает шельфовую зону. Данный эффект проявляется в течение 10‒11 сут в рамках двухнедельного цикла при усилении приливных течениях. При этом поступление менее соленой охотоморской воды прекращается примерно на 3–4 сут во время экваториальных приливов. Этот механизм был впервые обнаружен по данным спутниковых наблюдений за температурой поверхности моря, а впоследствии подтвержден инструментальными измерениями.

Суточные вариации океанологических параметров очень велики: они могут превышать 10 °С по температуре и 2 ЕПС по солености морской воды. Вариации в рамках двухнедельной цикличности также значительны, до 6 °С и 1 ЕПС.

Как показали океанологические исследования на поперечных берегу разрезах, более теплая и менее соленая охотоморская вода распространяется в мористой части сначала в поверхностном слое, затем вытесняет воду из более глубоководной области и только после этого из зоны прибрежного мелководья.

Постоянная, по сути ежедневная, смена охотоморской и япономорской воды является главной специфической чертой гидрологического режима изучаемой акватории.

1. Шевченко Г. В., Марыжихин В. Е. Частиков В. Н. Сезонные вариации морских гидроло-гических характеристик у юго-западного побережья острова Сахалин // Метеорология и гидрология. 2018. № 12. С. 98‒105. EDN YQHQJN.

2. Odamaki M. Tides and tidal currents along the Okhotsk Coast of Hokkaido // Journal of Oceanography. 1994. Vol. 50, iss. 3. P. 265–279. https://doi.org/10.1007/BF02239517

3. Шевченко Г. В., Кантаков Г. А., Частиков В. Н. Анализ данных инструментальных из-мерений течений в проливе Лаперуза // Известия ТИНРО. 2005. Т. 140. С. 203–227. EDN HOHXSF.

4. Шевченко Г. В., Марыжихин В. Е. Влияние прилива на водообмен через пролив Лаперу-за // Океанологические исследования. 2024. Т. 52, № 3. С. 95–115. EDN BZCPVP. https://doi.org/10.29006/1564-2291.JOR-2024.52(3).6

5. О приливном происхождении пояса холодных вод в районе скалы Камень Опасности в проливе Лаперуза / Л. М. Митник [и др.] // Исследование Земли из космоса. 2006. № 5. С. 86–96.

6. Bobkov A. A., Fux V. R. Tidal origin of thermohalinic anomalies in the La-Perouse Strait // The Twelfth International Symposium on Okhotsk Sea and Sea Ice, 2-5 February 1997, Mombetsu, Hokkaido, Japan : abstracts. P. 242–247.

7. Godin G. The Analysis of Tides. Liverpool University Press, 1972. 292 p.

8. Кантаков Г. А., Шевченко Г. В. Анализ непериодических течений в проливе Лаперуза (Соя) в связи с изменениями уровня и воздействием ветра // Динамические процессы на шельфе Сахалина и Курильских островов. Южно-Сахалинск : ИМГиГ ДВО РАН, 2001. С. 62–74.

9. Пищальник В. М., Бобков А. О. Океанографический атлас шельфовой зоны острова Са-халин : [в 2 ч.]. Южно-Сахалинск : СахГУ, 2000.

10. Макаров С. О. Гидрологические исследования, произведенные в 1895 и 1896 гг. в Лапе-рузовом проливе и других местах // Океанографические работы. Москва : Географгиз, 1950. С. 255–275.

11. Леонов А. К. Водные массы Японского моря // Метеорология и гидрология. 1948. № 6. C. 61–78.

12. Danchenkov M. A., Aubrey D., Riser S. Oceanographic features of the La Perouse Strait // Proceedings of the Second PICES Workshop on the Okhotsk Sea and Adjacent Areas. Sidney, Canada : PICES, 1999. P. 159-171. (PICES Scientific Reports ; no. 12). URL: https://pices.int/outgoing/Julia/misc/PICES-2011%20USB/Scientific%20Reports/Rep12.pdf (date of access: 10.07.2025).