UDC 581.526.323

The paper describes the taxonomic diversity of the Ericaria–Gongolaria phytocenosis (Ericaria crinita + Gongolaria barbata – Cladostephus spongiosus – Ellisolandia elon-gata), which is the key part of the coastal ecosystems of specially protected natural areas of Sevastopol. The material was collected according to a standard procedure in the waters of six protected sites at depths of 1–5 m in summers from 2016 to 2021 during the peak of the macrophyte growing season. When analyzing the samples, we considered the species composition of the phytocenosis, the duration of life cycle of macroalgae, and their distri-bution by tiers and depths. The phytocenosis structure was found to be characterized by a high phytodiversity. Totally, 34 species of macroalgae were recorded. Two of them were found in the first tier, seven species were included in the second tier, and 25 taxa were rep-resented in the third tier. The greatest diversity was found in red (Rhodophyta) algae: their share accounted for 52% of the total number of species. The contribution of brown (Ochrophyta) and green (Chlorophyta) macroalgae was 2.2 times less (24% each). In terms of life cycle, perennial and annual algae predominated: their share was 44 and 38%, re-spectively. The largest contribution of perennial species (70%) was registered near Cape Aya and Cape Sarych. In general, Ericaria–Gongolaria phytocenosis of different special-ly protected natural areas was characterized by low floral similarity: the values of the Jac-quard coefficient (Kj) ranged from 7.1 to 66.7% and the average value was 21%. The tax-onomic diversity, full tier structure and the predominance of perennial species indicate the stability of the key phytocenosis in specially protected natural areas of Sevastopol and effectiveness of their environmental regime.

macrophytobenthos, Ericaria crinita, Gongolaria barbata, phytocenosis, phytocenosis vertical structure, species composition, marine protected areas, southwestern Crimea, Black Sea

Введение

Природоохранная сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) г. Севастополя представлена 19 объектами, их общая площадь составляет 23 768 км2 (30 % территории города), что является одним из самых высоких показателей для субъектов Российской Федерации 1). Хотя морские охраняе- мые акватории (МОА) занимают всего 3 % общей площади заповедных объек- тов, они играют значительную роль в сохранении биоразнообразия прибреж- ных экосистем. По разным оценкам 2), в акваториях ООПТ на долю охраняе- мых макрофитов приходится от 18.2 до 45.5 % количества их видов, занесен- ных в Красную книгу Севастополя 3).

В составе донной растительности МОА доминирует эрикариево-гонго- ляриевый фитоценоз Ericaria crinita + Gongolaria barbata – Cladostephus spongiosus – Ellisolandia elongata, относящийся к ключевым для прибрежных экосистем Черного моря и охраняемый на международном уровне 4), 5). Охран- ный статус имеют также ценозообразующие виды фитоценоза – Ericaria crinita (Duby) Molinari & Guiry и Gongolaria barbata (Stackhouse) Kuntze 6), 7). Вдоль открытых берегов Юго-Западного Крыма эрикариево-гонголяриевый фито- ценоз формирует поясной тип 8) растительности [1], его максимальные про- дукционные показатели и эколого-фитоценотический оптимум E. crinita и G. barbata зафиксированы на глубинах от 1 до 5 м 8), где влияние многих фак- торов, вызывающих трансформацию донных сообществ, наиболее выражено. Основным таким фактором является антропогенное воздействие, приводящее к разрушению биотопов, загрязнению акваторий слабоочищенными или не- очищенными хозяйственно-бытовыми стоками и т. д. [2, 3].

За последние два десятилетия под влиянием негативных антропогенных факторов у берегов Крыма и в других районах Черного моря, в том числе в заповедных акваториях, зафиксировано сокращение видового разнообразия макрофитов, смещение к берегу их нижней границы произрастания, снижение продукционных показателей макрофитобентоса, изменение пространствен- ного распределения фитоценозов и их вертикальной структуры [2, 4–6]. В условиях высокого антропогенного пресса и загрязнения прибрежных аква- торий трансформация макрофитобентоса сопровождалась вспышками разви- тия короткоцикличных и эпифитирующих водорослей, изменением ярусной структуры донных фитоценозов, снижением их устойчивости и, как следствие, самоочистительной функции прибрежных экосистем [4, 5, 7–12]. В результате антропогенной сукцессии макрофитобентоса на многих участках прибрежной зоны Кавказского шельфа, у берегов Румынии, Болгарии и Турции, включая МОА, E. crinita и G. barbata утратили свое доминирующее положение [11, 13, 14], а в Средиземном море в их фитоценозах, особенно в нижних ярусах, зафикси- ровано замещение многолетних видов короткоцикличными или эфемерои- дами, среди которых преобладают зеленые и кальцифильные красные водо- росли [6, 15–20]. При этом в прибрежной зоне многих МОА Средиземноморья значительно сократилась площадь, занимаемая фитоценозами многолетних бурых водорослей, в том числе видов рода Ericaria и Gongolaria, что связы- вают c разрушением биотопов из-за отсутствия строгого регулирования рыбо- ловства в заповедных объектах [19–22].

С учетом роли ключевых фитоценозов бурых водорослей – основных пер- вичных продуцентов прибрежных экосистем Юго-Западного Крыма – и слабой изученности их структуры была поставлена цель работы: охарактеризовать ви- довой состав и ярусность эрикариево-гонголяриевого фитоценоза и оценить степень его устойчивости в акваториях ООПТ г. Севастополя.

Материалы и методы исследования

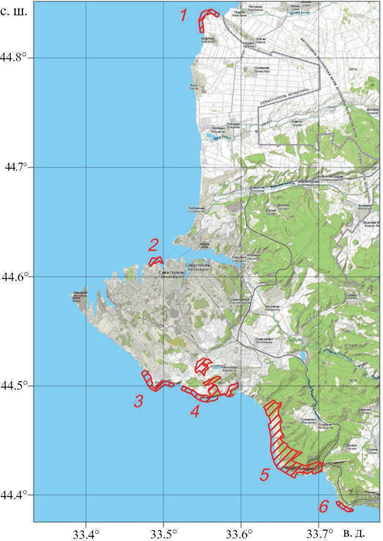

Ярусную структуру эрикариево-гонголяриевого фитоценоза изучали в ше- сти ООПТ г. Севастополя, в том числе в акваториях двух государственных природных ландшафтных заказников (ГПЛЗ) («Мыс Айя» и «Караньский») и четырех памятников природы (ПП) («Прибрежный аквальный комплекс (ПАК) у м. Сарыч», «ПАК у м. Фиолент», «ПАК у Херсонеса Таврического»,

«ПАК у м. Лукулл») (рис. 1). В прибрежной зоне указанных заповедных объ- ектов данный фитоценоз произрастает на каменисто-глыбовых субстратах в диапазоне глубин от 0.5 до 10 м.

Объект исследования – макроводоросли-литофиты эрикариево-гонголяри- евого фитоценоза, ключевого в составе макрофитобентоса Черного моря 8).

Материал отбирали на глубинах 1, 3 и 5 м в зоне эколого-фитоценотиче- ского оптимума видов E. crinita и G. barbata в летний период 2016–2021 гг. При отборе количественных проб макрофитов использовали стандартную методику 8), на каждом глубинном горизонте закладывали учетную рамку 25 × 25 см в четырехкратной повторности, а для анализа видового разнооб- разия ярусов отбирали качественные пробы на горизонтах в зоне распростра- нения фитоценоза.

При обработке проб учитывали видовой состав и биомассу макрофитов по ярусам, численность ценозообразующих литофитов, общее проективное

Р и с . 1 . Карта-схема размещения ООПТ г. Севастополя: 1 – ПП «ПАК у м. Лу- кулл; 2 – ПП «ПАК у Херсонеса Таври- ческого»; 3 – ПП «ПАК у м. Фиолент»; 4 – ГПЛЗ «Караньский»; 5 – ГПЛЗ «Мыс Айя»; 6 – ПП «ПАК у м. Сарыч» (гра- ницы объектов выделены красным цве- том)

F i g . 1 . The map of specially protected natural areas of Sevastopol: 1 – Natural Monument at Cape Lukull, 2 – Natural Monument at Tauric Chersonese, 3 – Natu- ral Monument at Cape Fiolent, 4 – State Na- ture Preserve Karansky, 5 – State Nature Preserve Cape Aya, 6 – Natural Monument at Cape Sarych (the borders of objects are highlighted in red colour)

покрытие фитоценоза. Всего на шести вертикальных трансектах, выполнен- ных в центральной части акваторий ООПТ, собрано и обработано 93 количе- ственных и 20 качественных проб макрофитобентоса.

В настоящей работе для характеристики ярусной структуры фитоценоза использовали данные о видовом составе литофитов 1–3-го ярусов эрикариево- гонголяриевого фитоценоза, для 4-го яруса, состоящего из корковых литофи- тов, отмечали только присутствие и/или отсутствие видов, согласно методике подводной фотофиксации [6].

Сравнительный анализ разнообразия синузий литофитов выполняли для трех ярусов, определяя соотношение видов по отделам (Chlorophyta, Ochrophyta, Rhodophyta) и по продолжительности их жизненного цикла. Для каждого вида рассчитывали коэффициент встречаемости Ро (%):

a

Ро = P n 100,

Ро = P n 100,

где а – количество площадок, на которых отмечен вид; п – общее число ото- бранных учетных площадок 9).

Сходство видовой структуры фитоценоза в акваториях исследуемых ООПТ определяли по коэффициенту Жаккара Kj (%) 9)

с

Kj = 100 a + b – c ,

Kj = 100 a + b – c ,

где а – количество видов для одного объекта; b – количество видов для другого объекта; с – количество общих видов для обоих объектов.

Для выявления степени сходства ярусной структуры эрикариево-гонголя- риевого фитоценоза в акваториях ООПТ проводили кластерный анализ по дан- ным о встречаемости, присутствии и/или отсутствии видов 10). Названия мак- роводорослей приводили с учетом таксономических ревизий и номенклатур- ных изменений 11).

Результаты и обсуждение

Фиторазнообразие ярусной структуры эрикариево-гонголяриевого фито- ценоза в прибрежной зоне ООПТ г. Севастополя характеризовалось высоким видовым богатством. Оно насчитывало 34 вида, из которых в составе первого, второго и третьего ярусов встречалось 2, 7 и 25 видов макроводорослей со- ответственно. Первый ярус был сформирован ценозообразующими видами – Ericaria crinita и Gongolaria barbata, во втором доминировали Phyllophora crispa (Hudson) P. S. Dixon, Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh и Ulva rigida C. Agardh, в третьем – Apoglossum ruscifolium (Turner) J. Agardh, Chon- dria dasyphylla (Woodward) C. Agardh, Dictyota fasciola (Roth) J. V. Lamouroux, Ellisolandia elongata (J. Ellis & Solander) K. R. Hind & G. W. Saunders, Gelidium crinale (Hare ex Turner) Gaillon, G. spinosum (S. G. Gmelin) P. C. Silva, Jania rubens (Linnaeus) J. V. Lamouroux, J. virgata (Zanardini) Montagne, Laurencia coronopus J. Agardh и Vertebrata subulifera (C. Agardh) Kuntze.

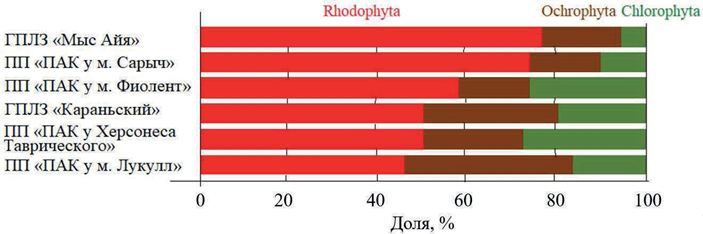

Анализ соотношения видов по отделам показал, что наибольший вклад характерен для красных (Rhodophyta) водорослей – 52 %, на долю бурых (Ochrophyta) и зеленых (Chlorophyta) приходилось по 24 % общего количества видов. Следует отметить, что соотношение видов в ярусах существенно разли- чалось, доля бурых водорослей во втором ярусе была в семь раз больше, чем в третьем (57 и 8 % соответственно), тогда как зеленых и красных – в 2–2.2 раза меньше (29 и 64 % и 14 и 28 % соответственно).

Количество видов в разных ООПТ существенно варьировало в обоих яру- сах: от одного до пяти во втором и от одного до восьми – в третьем. Наиболь- шая встречаемость во втором ярусе (Ро = 75…100 %) выявлена у C. spongiosus, Ph. crispa и U. rigida, в третьем ярусе ее высокие значения (от 50 до 75 %) отмечены у A. ruscifolium, D. fasciola, E. elongata, G. crinale, G. spinosum,

J. rubens, J. virgata, C. dasyphylla, L. coronopus и V. subulifera.

Максимальное видовое богатство литофитов в составе второго и третьего ярусов выявлено в акватории ПП «ПАК у м. Фиолент», минимальное – ГПЛЗ «Караньский» (рис. 2). Наибольший вклад красных водорослей отмечен в прибрежной зоне ГПЛЗ «Мыс Айя» и ПП «ПАК у м. Сарыч» (67 и 80 % об- щего количества видов соответственно), бурых – у ПП «ПАК у м. Лукулл» (23 %), что позволяет отнести 8) эти акватории к условно чистым [2]. Высо- кая доля зеленых водорослей (38 %) зафиксирована в ПП «ПАК у м. Фио- лент», что, возможно, связано с высокой рекреационной нагрузкой в прибреж- ной зоне этого района в весенне-летний период.

Анализ видового богатства ярусов показал, что в акваториях ООПТ оно незначительно изменяется по глубинам. Так, первый ярус формируют E. crinita

Р и с . 2 . Соотношение видов зеленых, бурых и красных водорослей в составе эрикариево-гонголя- риевого фитоценоза охраняемых акваторий ООПТ г. Севастополя

Fig . 2 . Ratio of green, brown and red algae of the Ericaria–Gongolaria phytocenosis in the marine area of specially protected natural areas of Sevastopol

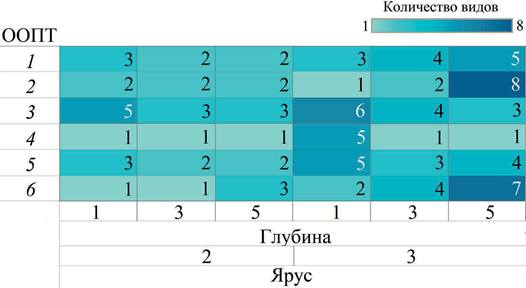

и G. barbata, произрастающие соответственно на глубинах от 1 до 5 м и от 3 до 5 м. Во втором и третьем ярусах наибольшее количество видов зафиксиро- вано на глубинах 1 и 5 м (по 22 вида), на глубине 3 м их разнообразие меньше (15 видов). Соотношение видов по отделам также слабо варьировало по глуби- нам, на всех участках вклад красных водорослей был вдвое больше, чем зеле- ных и бурых. При этом в третьем ярусе доля Rhodophyta втрое превышала Ochrophyta и Chlorophyta, для второго яруса такая закономерность не выявлена. На разных участках ООПТ количество видов в ярусах также незначительно изменялось с глубиной (рис. 3). Максимальное фиторазнообразие характерно для ПП «ПАК у м. Фиолент» на глубине 1 м. Во втором ярусе наибольшее бо- гатство макроводорослей (пять видов) зарегистрировано для фитоценоза ПП

«ПАК у м. Фиолент» на глубине 1 м, минимальное (один вид) – ГПЛЗ «Ка- раньский» и ПП «ПАК у м. Сарыч» на глубине 3 м. У м. Лукулл количество видов во втором ярусе незначительно росло при увеличении глубины до 5 м.

В третьем ярусе разнообразие видовых таксонов было наибольшим в ак- ватории ПП «ПАК у м. Херсонес Таврический» и «ПАК у м. Сарыч» на глу- бине 5 м (7 и 8 видов соответственно), минимальное – на глубинах 3 и 5 м в ГПЛЗ «Караньский» и на глубине 1 м в ПП «ПАК у м. Херсонес Тавриче- ский» (по одному виду). Показательно, что на некоторых участках ГПЛЗ «Мыс Айя» и «Караньский», а также ПП «ПАК у м. Фиолент» на глубинах от 3 до 5 м в зоне эколого-фитоценотического оптимума фитоценоза 8) во втором и тре- тьем ярусах водоросли не обнаружены, что, вероятно, связано с высокой плот- ностью ценозообразующих видов первого яруса [1].

Сравнительный анализ фиторазнообразия трех ярусов эрикариево-гонго- ляриевого фитоценоза показал, что общее количество видов в ООПТ Севасто- поля в 1.3 раза больше (34 вида), чем в других районах крымского и кавказ- ского прибрежья (27 видов) [1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 23]. Однако в охраняемых акваториях обилие таксонов в ярусах варьировало от 8 до 17 видов, а на других участках российского шельфа Черного моря от 6 до 27. При этом в фитоценозах

Р и с . 3 . Количество видов во втором и третьем ярусах эрикариево-гонголяриевого фитоценоза на глубине 1, 3 и 5 м в акваториях ООПТ Севастополя (см. рис. 1)

F i g . 3 . The change in the number of species in the 2nd and 3rd tiers of the Ericaria–Gongolaria phytocenosis at depths of 1, 3 and 5 m in the marine area of specially protected natural areas of Sevastopol (see Fig. 1)

заповедных объектов количество видов во втором ярусе было 7 видов, что в 1.6 раза меньше, чем описанных видов (11), а в третьем в исследуемом фито- ценозе видов насчитывалось в 1.5 раза больше, чем у других авторов (21 вид и 14 видов соответственно). Повышение разнообразия в третьем ярусе может быть связано с тем, что некоторые макроводоросли, в частности A. ruscifolium,

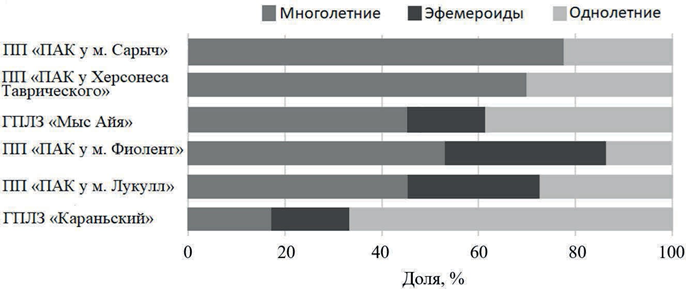

C. dasyphylla, L. сoronopus, L. obtusa и V. Subulifera, мы обнаружили в составе ли- тофитов, тогда как на других участках они типичны для эпифитных синузий [8]. Изучение соотношения видов разной продолжительности жизненного цикла в составе ярусов показало, что на долю многолетних водорослей прихо- дилось 44 %, однолетних – 38 %, эфемероидов – 18 % общего количества ви- дов, выявленных в эрикариево-гонголяриевом фитоценозе акваторий ООПТ. Среди многолетних и короткоцикличных видов преобладали бурые водоросли, среди красных – многолетние и однолетние, а среди зеленых – однолетние. Если в составе первого яруса были представлены только многолетние виды, то во втором и третьем ярусах их вклад составлял 43 и 40 %, а короткоциклич- ных – 57 и 52 % соответственно. Наибольшая доля многолетних видов (78 %) обнаружена в акватории ПП «ПАК у м. Сарыч» (рис. 4), наименьшая – в ГПЛЗ «Караньский» (18 %). Преобладание однолетних видов (67 %) в ГПЛЗ «Караньский» связано, вероятно, с поступлением в его акваторию при определенных синоптических условиях хозяйственно-бытовых и промышлен-

ных стоков из коллектора г. Балаклавы [24, 25].

Суммарно наибольший вклад многолетних водорослей составлял 50–70 % в акваторииях ПП «ПАК у Херсонеса Таврического» (глубина 1 м), ПП «ПАК у м. Сарыч» и ГПЛЗ «Мыс Айя» (глубина 3 и 5 м), при этом в составе фитоценоза двух последних объектов не обнаружены сезонные виды или эфемероиды.

Р и с . 4 . Соотношение видов в составе эрикариево- гонголяриевого фитоценоза по продолжительности ве- гетации в акваториях ООПТ Севастополя

F i g . 4 . The ratio of Ericaria–Gongolaria phytocenosis species by their life history in the marine area of specially protected natural areas of Sevastopol

Известно, что соотношение видов разной продолжительности вегетации отражает не только состояние донных фитоценозов, но и их устойчивость к негативным факторам 8) [4, 18]. Поскольку в составе эрикариево-гонголярие- вого фитоценоза преобладали многолетние виды (рис. 4), это может свидетель- ствовать о благоприятных условиях для макрофитобентоса в прибрежной зоне ООПТ Севастополя, что подтверждается данными об улучшении качества среды в охраняемых акваториях в последние десятилетия [12, 24–26].

Ранее показано, что повышение хозяйственно-бытового загрязнения и эв- трофирования приводит к уменьшению количества видов в фитоценозах мно- голетних бурых водорослей Черного моря, снижению биомассы видов-эдифи- каторов первого и второго ярусов и ее увеличению у кораллиновых кальцефиль- ных макроводорослей третьего яруса [1, 2, 4, 8, 11, 13, 16]. Под воздействием этих негативных факторов в некоторых ключевых фитоценозах Средиземного моря выявлено замещение многолетних бурых водорослей первого яруса крас- ными кораллиновыми, такими как Corallina officinalis Linnaeus, E. elongata,

J. rubens и другими, которое привело к существенной трансформации структуры и снижению продукционных показателей макрофитобентоса [17–20].

В целом анализ видового разнообразия ярусов эрикариево-гонголяриевого фитоценоза исследуемых ООПТ показал низкое сходство их структуры. Сред- нее значение Kj между объектами не превышало 21 % (рис. 5), тогда как на других участках прибрежной зоны Крыма значения этого коэффициента варьировали от 56 до 62 % 8). Наибольшее количество общих видов отмечено в фитоценозах ГПЛЗ «Мыс Айя» и ПП «ПАК у м. Сарыч» (Kj от 33.3 до 46.2 %), у других объектов значения Kj меньше в 3–5 раз.

Значительное варьирование Kj наблюдалось в зависимости от глубины: максимальное видовое сходство отмечено у фитоценозов у м. Айя и м. Фиолент на глубине 3 м (Kj = 66.7 %), минимальное – у ГПЛЗ «Караньский» и ПП «ПАК у м. Лукулл» на глубинах 3 и 5 м (Kj = 7.1 %).

a b c

Р и с . 5 . Дендрограмма сходства видового состава эрикариево-гонголяриевого фитоценоза в акваториях ООПТ Севастополя (см. рис. 1): а – на глубине 1 м; b – 3 м; c – 5 м

F i g . 5 . Dendrogram of similarity in species composition of Ericaria–Gongolaria phytocenosis in the specially protected natural areas of Sevastopol (see Fig. 1): а – depth of 1 m, b – 3 m, c – 5 m

Заключение

Эрикариево-гонголяриевый фитоценоз (Ericaria crinita + Gongolaria barbata – Cladostephus spongiosus – Ellisolandia elongata), ключевой для мак- рофитобентоса Черного моря, характеризуется высоким таксономическим разнообразием в приморских ООПТ г. Севастополя. В составе синузий лито- фитов трех ярусов выявлено 34 вида макроводорослей, из которых на долю Chlorophyta и Ochrophyta приходилось по 24 %, Rhodophyta – 52 %. Первый ярус формировали ценозообразующие бурые водоросли (Ochrophyta), во вто- ром и третьем ярусах на их долю приходилось 57 и 28 %, на долю красных (Rhodophyta) – 29 и 64 %, зеленых (Chlorophyta) – 14 и 8 % соответственно. Соотношение видов разных отделов в ярусах изменялось незначительно по районам и на разных глубинах, при этом повсеместно доля бурых и красных водорослей была в 2–3 раза больше, чем зеленых.

В составе ярусных синузий фитоценоза преобладали многолетние виды, их наибольший вклад (53–78 %) выявлен для фитоценозов ПП «ПАК у м. Фи- олент», ПП «ПАК у м. Сарыч» и ГПЛЗ «Мыс Айя», в других заповедных аква- ториях он варьировал от 17 до 46 %. Флористическое сходство видового со- става ярусов в фитоценозах ООПТ низкое, наибольшее количество общих ви- дов зафиксировано для ГПЛЗ «Мыс Айя», ПП «ПАК у м. Сарыч» и ПП «ПАК у м. Фиолент».

Для эрикариево-гонголяриевого фитоценоза прибрежной зоны ООПТ выявлены элементы восстановительной сукцессии, отражающие его устойчи- вость, к ним относятся полночленная структура, высокое флористическое раз- нообразие ярусов, доминирование многолетних бурых и красных водорослей. Эколого-фитоценотические особенности фитоценоза позволяют отнести охра- няемые акватории Севастополя к условно чистым. Из-за поступления значитель- ных объемов мазута в акватории ГПЛЗ «Мыс Айя» и ПП «ПАК у м. Фиолент» важной природоохранной задачей является регулярный мониторинг состояния ключевых донных фитоценозов, которые играют ключевую роль в самоочище- нии водных масс прибрежной зоны.

1. Mil'chakova N. A. Makrofitobentos // Sovremennoe sostoyanie bioraznoobraziya pribrezhnyh vod Kryma (chernomorskiy sektor) / Pod red. B. N. Eremeeva, A. V. Ga- evskoy. Sevastopol' : EKOSI-Gidrofizika, 2003. S. 152–208. EDN WPAIVX.

2. Mil'chakova N. A., Petrov A. N. Morfofunkcional'nyy analiz mnogoletnih izmeneniy struktury cistozirovyh fitocenozov (buhta Laspi, Chernoe more) // Al'gologiya. 2003. T. 13, № 4. S. 355–370. EDN ZNMSER.

3. Mil'chakova N. A., Aleksandrov V. V., Ryabogina V. G. Sostoyanie klyuchevyh fitoceno- zov morskih ohranyaemyh akvatoriy i problemy ih sohraneniya (Yugo-zapadnyy Krym, Chernoe more) // Biologiya rasteniy i sadovodstvo: teoriya, innovacii. 2019. № 149. S. 113–123. EDN SAJCKY. https://doi.org/10.36305/0201-7997-2019-149-113-123

4. Mil'chakova N. A. Sostoyanie makrofitobentosa Karadagskogo prirodnogo zapo- vednika i prilegayuschih osobo ohranyaemyh prirodnyh territoriy (Krym, Chernoe more) // 100 let Karadagskoy nauchnoy stancii im. T. I. Vyazemskogo : sbornik nauchnyh trudov. Simferopol' : N. Orianda, 2015. S. 506–523. EDN XEVDIZ.

5. Evstigneeva I. K., Tankovskaya I. N. Gidrobotanicheskie issledovaniya ohranyae- moy akvatorii Zapadnogo Kryma (Chernoe more) // Fitoraznoobrazie Vostochnoy Evropy. 2021. T. 15, № 4. S. 16–33. EDN KBBFGT. https://doi.org/10.24412/2072- 8816-2021-15-4-16-33

6. Distribution and abundance of phytobenthic communities: implications for connec- tivity and ecosystem functioning in a Black Sea Marine Protected Area / D. Berov [et al.] // Estuarine, Coastal and Shelf Science. 2018. Vol. 200. P. 234–247. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2017.11.020

7. Ocenka reakcii al'gosoobschestv chernomorskih ekosistem na vozdeystvie klima- ticheskih faktorov / G. G. Minicheva [i dr.] // Al'gologiya. 2018. T. 28, № 2. S. 121– 135. https://doi.org/10.15407/alg28.02.121

8. Chernysheva E. B. Izmenenie struktury cistozirovyh fitocenozov v razlichnyh ekologicheskih usloviyah (Chernoe more, Sevastopol') // Ekologicheskaya bezopasnost' pribrezhnoy i shel'fovoy zon morya. 2019. № 3. S. 72–81. EDN WLCJLS. https://doi.org/10.22449/2413-5577-2019-3-2-81

9. Kovardakov S. A., Prazukin A. V. Strukturno–funkcional'nye harakteristiki donnogo fitocenoza buhty Krugloy (Sevastopol') // Ekosistemy. 2012. № 7. S. 138–148. EDN VIKBKJ.

10. Kostenko N. S., Evstigneeva I. K., Tankovskaya I. N. Fitobentos // Biologiya Chernogo morya u beregov Yugo-Vostochnogo Kryma / N. S. Kostenko (otv. red.). Simferopol' : IT «ARIAL», 2018. S. 172–233. EDN RPQUMF. https://doi.org/10.21072/978-5-907032-04-0

11. Lisovskaya O. A., Nikitina V. N. Makrofitobentos Kavkazskogo poberezh'ya Cher- nogo morya v rayone Tuapse i Bol'shogo Sochi // Vestnik SPbGU. Seriya 3. Biologiya. 2007. Vyp. 2. S. 22–33. EDN RTSWRL.

12. Makrofitobentos pamyatnika prirody «Pribrezhnyy akval'nyy kompleks u mysa Fiolent» (g. Sevastopol') / N. A. Mil'chakova [i dr.] // Nauchnye zapiski prirod- nogo zapovednika «Mys Mart'yan». Simferopol' : IT ARIAL, 2023. № 14. S. 183–188. EDN ZEIZTS. https://doi.org/10.25684/2413-3019-2023-14-183-188

13. Soobschestva makrovodorosley zapovednika «Utrish» / U. V. Simakova [i dr.] // Nauchnye issledovaniya na zapovednyh territoriyah : tezisy dokladov Vserossiy- skoy nauchnoy konferencii. Simferopol' : IT ARIAL, 2017. S. 47. EDN LAOITR.

14. Afanas'ev D. F., Kamnev A. N., Sushkova E. G. Struktura i sezonnaya dinamika so- obschestv Systoseira crinita (Fucales Phaeophyceae) severo-kavkazskogo shel'fa Cher- nogo morya // Botanika v sovremennom mire. Trudy XIV S'ezda Russkogo botani- cheskogo obschestva i konferencii «Botanika v sovremennom mire» (g. Mahachkala, 18−23 iyunya 2018 g.). T. 3 : Sporovye rasteniya. Mikologiya. Strukturnaya botanika. Fiziologiya i biohimiya rasteniy. Embriologiya rasteniy. Mahachkala : ALEF, 2018. S. 14−16. EDN ZDNLWH.

15. Sava D., Doroftei E., Arcuş M. Ecology and distribution of macrophytic red algae from the Romanian Black Sea coast // Botanica Serbica. 2011. Vol. 35, iss. 1. P. 37–41.

16. Birben Ü. The effectiveness of protected areas in biodiversity conservation: the case of Turkey // Cerne. 2020. Vol. 25, iss. 4. P. 424–438. https://doi.org/10.1590/01047760201925042644

17. Marine biodiversity in the Mediterranean in the era of global warming / C. F. Bou- douresque [et al.] // La Mer. 2024. Vol. 61, iss. 3–4. P. 189–231. https://doi.org/10.32211/lamer.61.3-4_189

18. Decline and local extinction of Fucales in French Riviera: the harbinger of future ex- tinctions? / T. Thibaut [et al.] // Mediterranean Marine Science. 2015. Vol. 16, iss. 1. P. 206–224. https://doi.org/10.12681/mms.1032

19. Coleman M. A., Wernberg T. Forgotten underwater forests: The key role of fucoids on Australian temperate reefs // Ecology and Evolution. 2017. Vol. 7, iss. 20. P. 8406– 8418. https://doi.org/10.1002/ece3.3279

20. Standardized protocol for reproductive phenology monitoring of fucalean algae of the genus Cystoseira s.l. with potential for restoration / F. Rindi [et al.] // Frontiers in Marine Science. 2023. Vol. 10. 1250642. https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1250642

21. Regional environmental conditions determine tolerance to future warming of a ma- rine macroalgae forests / J. Verdura [et al.] // PeerJ PrePrints. 2018. 2 p. https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.26766v1

22. The Lush Fucales Underwater Forests off the Cilento Coast: An Overlooked Mediterra- nean Biodiversity Hotspot / F. Rendina [et al.] // Plants. 2023. Vol. 12, iss. 7. 1497. https://doi.org/10.3390/plants12071497

23. Pavshenko D. A. Primenenie geobotanicheskih metodov dlya izucheniya donnoy ras- titel'nosti Chernogo morya // Ekosistemy. 2023. № 36. S. 18–29. EDN IDQFXM. https://doi.org/10.5281/zenodo.10370568

24. Gidrohimicheskaya harakteristika otdel'nyh buht Sevastopol'skogo vzmor'ya / E. A. Kuftarkova [i dr.] // Trudy Yuzhnogo nauchno-issledovatel'skogo instituta morskogo rybnogo hozyaystva i okeanologii. Kerch' : YugNIRO, 2008. T. 46. S. 110– 117. EDN VSMAKD.

25. Istochniki zagryazneniya pribrezhnyh vod Sevastopol'skogo rayona / V. M. Gru- zinov [i dr.] // Okeanologiya, 2019. T. 59, № 4. S. 579–590. EDN VEOVBB. https://doi.org/10.31857/S0030-1574594579-590

26. Schurov S. V., Kovrigina N. P., Ladygina L. V. Sezonnaya izmenchivost' abiotiche- skih faktorov sredy i fitoplanktona v rayone midiynoy fermy buhty Laspi (2010–2011 gg.) // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Geografiya. Geologiya. 2019. T. 5, № 2. S. 184–201. EDN CQSIZK.